施設入所中の95歳女性が、土曜日の当直の時に救急搬入された。呼吸器症状はなく、症状は発熱だけだった。

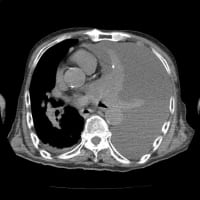

胸部X線・CTで肺炎はなく、尿混濁が中等度で、尿路感染症(急性腎盂腎炎)と判断された。尿培養・血液培養2セットを採取した。

入院して、セフトリアキソンで治療を開始した。施設入所なので純粋な市中感染とはいえないが、これまで入院歴もなく、起炎菌は大腸菌を想定していた。

入院翌日には解熱して、食事摂取も良好だった。水曜日の検査で炎症反応も軽快していた。抗菌薬の投与期間だけの問題と思われた。

検査室から連絡があり、尿培養から大腸菌ESBLが検出されましたという(単独菌)。血液培養は途中だが、菌の検出はない。

尿は無症候性細菌尿で、他の感染症にセフトリアキソンが効いたというのでもないようだ。尿路感染症で起炎菌は大腸菌ESBLでいいのだろう。

岸田直樹先生の本(「風邪」の診かた)に、抗菌薬の感受性がRでも症状改善の理由として、①「感染症と戦っているもの=抗菌薬のみ」ではない。(免疫力で治している)、②「R=体制=抗菌薬無効」ではない。MICは無難な値(高め設定)になっている、という記載がある。

岸田本には、大腸菌ESBLをST合剤内服で治した症例が載っていた。抗菌薬をどうするかだが、セフメタゾール点滴静注やST合剤が感受性だったが、メロペネムにしてしまった。

血液培養が陰性ならば、必ずしもカルバペネムを使用する必要はないのだろうが、無難な教科書通りにしたのは弱気だったか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます