6/27土曜日

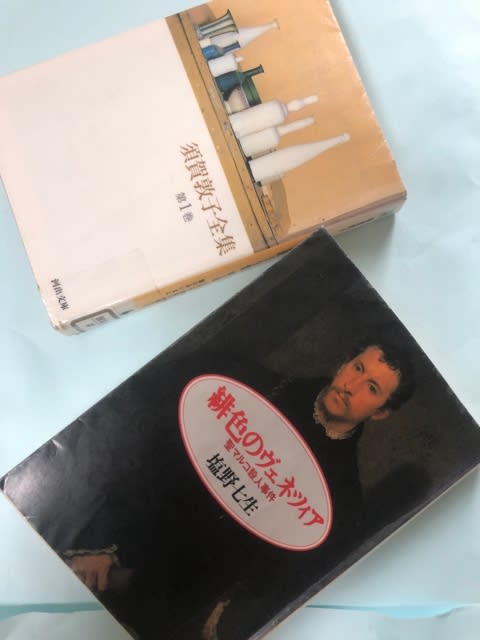

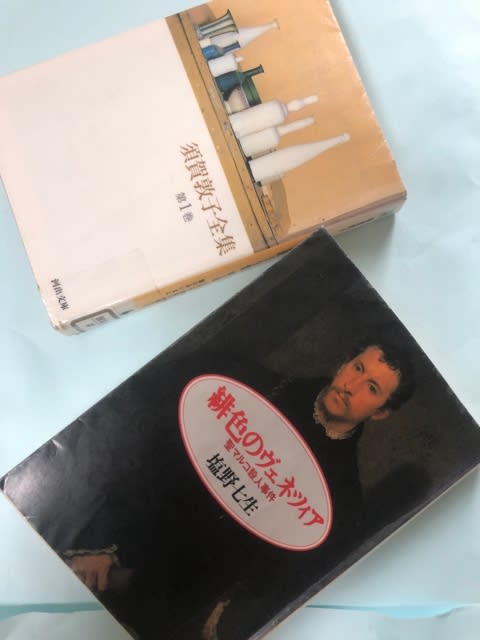

両才女の本は 甲乙つけがたい。須賀さんは初めて読むが「ミラノ霧の風景」は綺麗な文章で 文学とはこういうものかという感じ。塩野さんは ローマ人の物語ほか いろいろ読んだから 文体 歴史哲学がよく分かり面白い。

天ぷら屋でいもやとはこれいかに?だが神保町界隈に いもや は4軒、飯田橋にも1軒あった。それらがみんな天ぷら屋である。この いもや が現在 唯一の生き残りだ。

午前中 塩野七生 と 須賀敦子 を並行して読んだ。

両才女の本は 甲乙つけがたい。須賀さんは初めて読むが「ミラノ霧の風景」は綺麗な文章で 文学とはこういうものかという感じ。塩野さんは ローマ人の物語ほか いろいろ読んだから 文体 歴史哲学がよく分かり面白い。

いずれにせよ 2冊を並行して読むのはなかなか楽しい。特に塩野さんの本は殺人事件と言うがまだその部分まで出てこない。期待ワクワク。須賀さんの本で思い出したのは 昔 辻邦生氏の「背教者ユリアヌス」を読んだとき こんなきれいな文章を書く人がいるんだ といたく感心した覚えが 今また思い出した。

2冊の本を読み終えるまでもうしばらく時間がかかるが 今日の午前中は非常に充実していた。

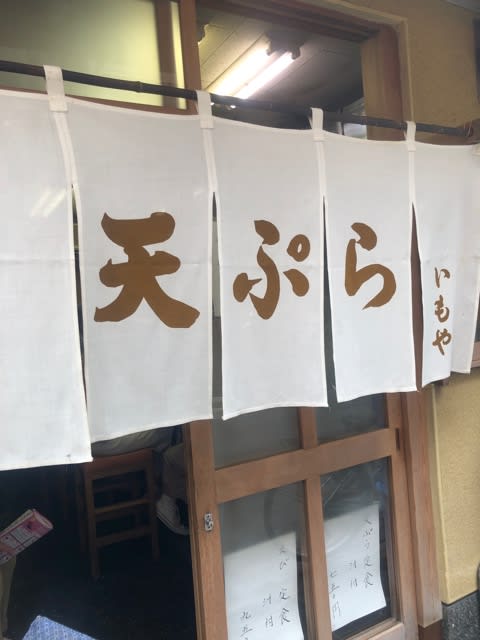

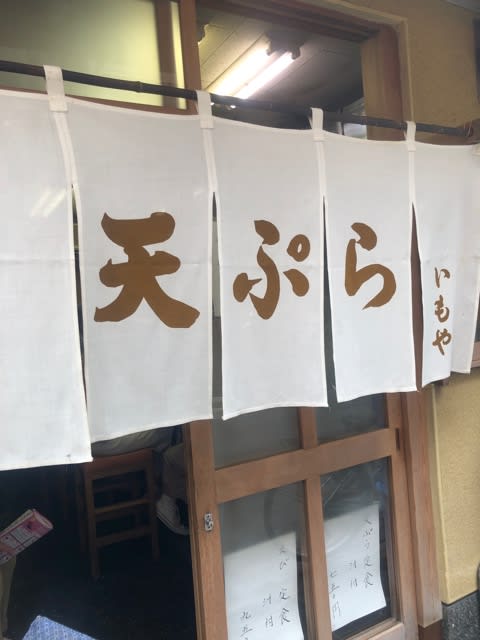

。。。。。。。。。。。。。。。。。 そこで俗物の吾輩は 急に思い出して 神田神保町に いもや の天ぷらを食いに出かけました。

ここで今日は天ぷら定食でなく土曜だから注文ができるので はも 穴子 かぼちゃ キノコ の天ぷらを頼む。 久しぶりに鱧をいただきました。

親父はきっと80を超えているはずだ。婆さんと2人でやっている。昔からの店だ。並んで待ってる人もいる。

天ぷら屋でいもやとはこれいかに?だが神保町界隈に いもや は4軒、飯田橋にも1軒あった。それらがみんな天ぷら屋である。この いもや が現在 唯一の生き残りだ。

ここからは想像だが 昔 いもや と言う天ぷら屋で成功した親父が そこの勤め人小僧たちが大きくなった後 のれん分けと言う形で それぞれに 店を持たせたのではないか。これは江戸の昔から昭和の中頃まで続いたのれん分け制度と思う。

しかし日本経済の高度成長期に応じてフランチャイズ制度と言う経済体制が発展してきた。これは製品開発や販売となどのノーハウを持つ企業が フランチャイズ権を一定のロイヤリティーを払うことで子会社みたいな企業の連帯ができると言うことである。具体的にはコンビニ レストラン ファーストフードなど。このシステムは資金と人材と経営ノーハウを集中するから 規模が大きく個人企業と大企業との組み合わせで、したがって競争力も強い。

だがのれん分けの いもや は経営者たる もと天ぷら職人が弟子たちに店を持たせてからずいぶん時間が経つ。だからみんなそれなりに歳をとっている。

そして時代の風潮として小ぎれいな近代的な全国的風な店が好まれてくると 悲しいかな古い時代のビジネスモデルでは対抗できないなくなってくる。そこで神保町界隈の いもや のれんの天ぷら屋は5軒中4軒までが世代交代か後継者がいないか いずれか不明だが 最初は「居抜き」の形で別の人が天ぷら屋をやっていたが しばらくすると全く別の商売に変わっていることもある。

こういう風に商売も時代に応じて変わっていくのだ。

特に今回コロナウィルスの影響で従来のビジネスモデルではやっていけない店や業種が多く出ているはずだ。

つまり世の中の変わり目という事である。