⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします

沖縄メディアに登場する日本兵は、幼児を抱く母親を銃剣で威嚇する蝋人形(沖縄県平和祈念資料館)が象徴するように、米軍と戦うというより沖縄住民を虐殺するために沖縄に派遣されたかのような印象さえ与える。

0918 0925d

0918 1303d

実際はどうだったのか。

典型的な日本兵の暴状として頻繁に証言される「壕の追い出し」は、実際は一般住民を米軍の馬乗り攻撃から守るためだった。

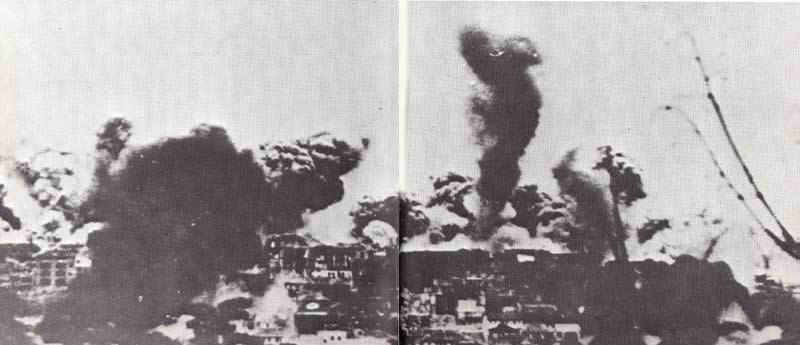

米軍の馬乗り攻撃とは、壕の上に米軍が馬乗り状態になり壕の中に潜む日本兵を火炎放射器、手榴弾などで攻撃し、日本兵の全滅を図る攻撃。

その際民間人が壕に留まったら、玉砕の巻き添えを食うことになる。

昨年の6月、「沖縄靖国合祀取消訴訟」の原告敗訴が確定し、原告側証人石原昌家氏の証言が拙ブログ「石原教授の致命的証言!援護法申請で」などで、批判されるようになった。

■歴史捏造を恥じた石原氏

その後石原氏はジャーナリスト佐野眞一氏の取材に応えて「(自分らが歴史を)捏造した」「恥ずかしい」とまで吐露している。(佐野眞一著『僕の島は戦場だった』)

佐野氏の最新著『僕の島は戦場だった』から該当部分を引用する。

ーー「援護法」の適用にあたって最も多かったケースは何でしたか?

「壕の提供でした」

ーー壕の提供というと、自ら申し出たように聞こえますが、実際には軍の命令で強制立ち退きをさせられたわけですよね。

「ええそうです。一般の人の感覚で言えば、壕を追い出されたと感じたと思いますね。」

ーーでも、「壕を追い出された」では「戦闘参加者」にならず、「援護法」の対象にもなりませんよね。

「ええ、だから、マニュアルに従がって、”戦闘参加者”になるようにわれわれが代筆してあげたわけです」

ーー「つまり捏造した?」

「はい、そういうことです。 最初の通達では”戦闘参加者”は14歳までだったんです。 それが7歳まで引き下げられ、最後は0歳児まで認められるようになった」

零歳児が”戦闘参加者”に認められたのは、アメリカ軍が最初に上陸した慶良間での「集団自決」のケースである。

ーーそうしたことも”戦闘参加者”と認める業務をやってきたわけですね。 いま振り返ってどう思いますか。

「まあ、恥を感じますよ。 おっしゃる通り、ゼロ歳児が”戦闘参加者”になるはずがありませんしね。 いまでも後ろめたく思っています」(50頁~51頁、佐野眞一著『僕の島は戦場だった』)。

☆

石原昌家沖縄国際大学名誉教授は、「沖縄靖国合祀取消訴訟」の原告側証人として証言台に立った。

そして「戦闘参加者」という援護法の受理条件を与えるため、「虚偽記入」を指導して援護法を適用させた事実を認めた。

石原氏は「大江・岩波集団自決訴訟」では被告側を支援し「軍命あり派」の論陣を張った。

その一方で、「沖縄靖国合祀取消訴訟」では、「軍命は『戦闘参加者』を作るための虚偽記入」であると白状したのだ。

石原氏は、同じ事案を同じ証拠物件で検証しておきながら、学者としての意見と、サヨク活動家としての意見が全く正反対であることを恥もなく法廷で証言してしまった。

学者の立場では、存在もしない「隊長命令」を援護金受給の方便として書いたと主張した。

イデオロギー活動家の立場では、国が援護法により歴史を捏造した主張する。

しかし、いずれの場合も、結局は軍命は援護金受給のために「軍命による集団自決」と虚偽記入した事実を自供した結果になるのは皮肉である。

【追記】

下記引用の琉球新報は、タイトルは「歴史を政府が書き換えた、不実の記録」となっているが、実際は政府が援護法認定のために「軍命令があった」と申請すれば良いと示唆した内容である。

結局、存在しなかった「軍命令」を政府が無理やりでっち上げて「援護法」の対象にしたというのだ。

したがって、そもそも軍の命令はなかったという証明にもなっている。

なお筆者の石原昌家教授は「集団自決」の「軍命あり派」の1人である。

学者の良心とイデオロギーの狭間に立たされる悩ましい論文ではある。

◇

琉球新報 2006年12月7日(水)文化面

問われる「沖縄戦認識」 4 石原昌家 沖縄国際大学教授

不実の記録 政府が書き換え指導 援護法認定、「軍命」基準に

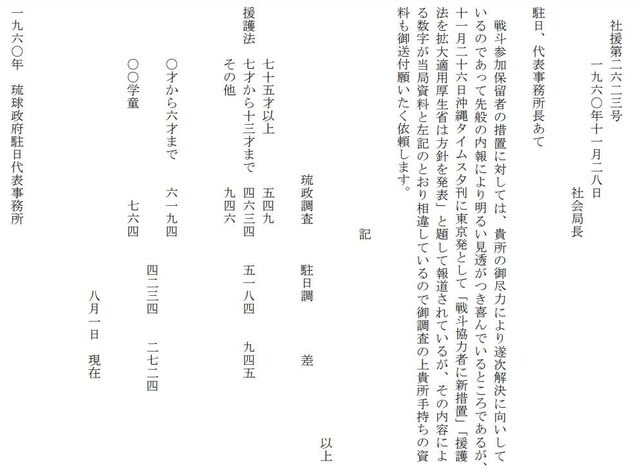

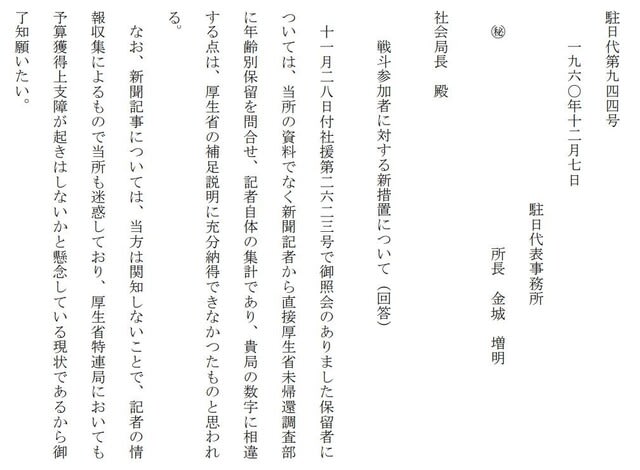

「援護法社会」の沖縄では、日本政府が琉球政府を介在して、沖縄戦体験者に「不実の記録」を指導していた。その構図は、「援護課」資料が浮き彫りにしている。

「援護法」適用にのためという日本政府の「善意の外形」によって、一般住民の沖縄戦体験は「軍民一体の戦闘」という「靖国の視点」による沖縄戦認識として決定付けられることになった。「援護法」で一般住民を「戦闘参加者」として認定するにあたって、日本政府は軍命があったか否かを決め手にしていた。それでは沖縄県公文書館の「援護課」資料で、日本政府の「沖縄戦書き換えの指導」を具体的に見ていきたい。

▼軍命と積極的戦闘協力

1957年8月以降、一般住民の「戦闘参加者の申立書」の提出業務が開始されるや、「援護課」は、58年12月までには38,700件を受付して、厚生省に進達した。その後、5万件受付した段階で、那覇日本政府南方連絡所から61年6月30日で受付業務を締め切るよう通達を受けた。それで「援護課」としては4ヵ年で52、682件を受付処理したが、保留してあるのが12、241件にのぼった(61年7月14日援護課「沖縄戦関係戦闘参加者の処理について」)。

これらの援護業務の記録である「援護課」資料の1960年「戦闘参加者に関する資書類」の中に以下のような具体的「書き換え」指導文書が含まれている。

それは昭和34年10月12日付けで、厚生省引揚援護局未帰還調査部第4調査室長から、琉球政府社会局援護課長殿という宛書きで、「戦闘協力により死亡したものの現認証明について」というタイトルの文書である。

その内容は「別紙記載の戦闘協力者に対し、遺族より弔慰金の請求をされましたが、戦闘協力の内容が消極的に失すると審査課より返却されましたので、死亡者は、要請(指示)事項のみに終始したのではなく、当時の戦況から判断して現認証明事項の如きこともあったものと推定されるので、其の旨、審査課に回答した処、死亡の原因が回答のような積極的戦闘協力によるものであれば現認証明書を添付されたいとのことですが、現認欄記載の如き事項は、当時何人かが現認していると思われるがそうであったら然るべく御とりはからい願います」とある。ここで注目すべき点は、積極的戦闘協力が認定基準になっている、と窺われることである。

更に、62年1月、「戦闘参加者に関する書類綴」(援護課調査係)には、「戦闘参加者の申立書」に対して、厚生省から琉球政府への「要調査事項」として「昭20・5・10食料を求めるため部隊に行ったのは軍命令か、申立書の記述ではその点が不明確であるから解明されたい」と、軍命令の有無を重視している。その点については、「現認証明書を要する戦闘協力者氏名」の一覧表ではより明確な文言が記されている。

当時50歳の県庁職員が、「壕生活の指導並びに避難誘導のため麻文仁村に派遣された」が、「麻文村麻文仁で難民誘導の任務遂行中砲弾の破片により胸部に受傷戦死」したという現認証明に対して、「上記の理由では積極的戦闘協力とは認めがたいとの審査課の意見であるが、積極的戦闘協力の事実はないか 例えば軍命令により弾薬運搬又は食料の輸送の指導若しくは陣地構築の指導等の如きものとか、公務遂行中殉(職)というが、公務の内容はなにか 軍の命令により何か積極的戦闘協力はしたのか」などと具体的に書き方を指導しているのである。

▼0歳児の「準軍属」決定

同じく戦闘参加者についての申立書で未認定の当時9歳の学童のケースとして「壕」提供の記述例をあげよう。日本軍による住民に対する一般的な「壕追い出し」行為は、「艦砲弾が激しいため殆どの壕が破壊されたので作戦上壕を提供せよと命じられたので、軍に協力して他に避難場所を探し求めて彷徨している際、敵の小銃弾で頭部を撃たれ治療も出来ず出血多量で数時間後に死亡した」という表現パターンで、「壕提供」ということに書き換えが行われていった。

62年の同書類綴には、援護法の認定が保留になっていた座間味村の明治9年生が昭20年3月28日、「隊長命令による自決」という内容で「戦闘参加者」として認定されている。さらに66年「援護関係表彰綴」には、宮村幸延座間味村総務課長の「功績調書」に、「1957年8月、慶良間戦における集団自決補償のため上京す 1963年10月 集団自決6歳未満から0歳児まで(148名)準軍属に決定」と記されている。

「援護法で」で一般一般住民を「戦闘参加者」として認定し、「準軍属」扱いするには、6歳以上のもの対して「軍命令」によって「積極的戦闘協力」したものに限られていた。しかし、この「援護課」資料によれば、例外的に軍の命令を聞き分けられないと判断した6歳未満児でも、63年以降確定することになったようである。しかし、それは6歳未満への適用が一般化されるのが81年以降であるので、「戦闘参加概況表」の⑮集団自決に該当するケースのみであった。

かくて、集団自決と認定されると、沖縄戦では0歳児でも「準軍属」扱いされ、軍人同様に「靖国神社」に祭神に祀られることになったのである。

■少女の後ろに身を潜め投降する卑劣な日本兵

「白旗の少女」として有名な比嘉富子さんは、沖縄メディアが記録映画にでてくる自分の映像を利用し、「白旗を掲げる少女を盾に投降する卑劣な日本兵」などと日本兵を貶めている事実を知った。

そしてその捏造記事に出てくる日本兵の汚名をそそぐ目的で、自著『白旗の少女』で、日本兵の壕追い出しについて次のように述べている。

(比嘉さんが壕に潜んでいたら、日本兵が入ってきた。)

以下引用。

「5、6人の兵隊さんがやって来て、「どけどけ、ここでまもなく戦闘が始まるぞ!はやくほかえいけ!」とどなりました。わたしは夜になるのを待ちきれず、まだ日のあるうちにぬけ出し、あちこちのガマ(壕)からガマへとわたって、「ネェネェ、ネェネェ(オネーチャン・引用者注)」といいながら覗いては、先にガマに住んでいる人から、シ、シとまるで犬か猫のように追い出されるしまつでした。」

(負傷兵がいる壕に逃げ込んだ比嘉さんに、日本兵が語りかける。)

「『ねぇ、そこの」女の子。逃げるならいまのうちよ!もうすぐ、入り口をふさいで、爆弾でみんながしぬのよ。 それとも、わたしたちといっしょに死ぬ?』 わたしは、ぴくっと体をふるわせて、あわててガマをとびだしました。そしてできるだけ遠くへ逃げようと崖をおりました。 しばらくすると、うしろで大きな爆発音がして谷間にごうごうとこだましました。」

別のアングルから撮られた写真

少女を盾に投降する「卑劣な日本兵」とは、はメディアによって捏造された真っ赤な嘘であることがわかる。

(「卑劣な日本兵」を捏造したのは沖縄タイムスの新川明記者(後に社長)である)白旗の少女

■世界日報 7月15日掲載

【連載】貶められた旧日本兵-「援護法」に隠された沖縄戦の真実 (8)

「パンドラ訴訟」/

梅澤、赤松両隊長の名誉回復を

近年、沖縄戦関連で三つの裁判が行われ、そのうち一つは係争中である。

既に最高裁判決が出た「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」(大江・岩波訴訟)と「沖縄靖国合祀取消訴訟」、それに福岡高裁那覇支部で係争中の「パンドラの箱連載掲載拒否訴訟」(以後、「パンドラ訴訟」)である。

三つの訴訟はそれぞれ原告と被告、そして表面上の訴因は違っているが、実質の争点が沖縄戦をめぐる認識であり、さらに論点を絞ると「沖縄戦と援護法の関係」になるという共通項を持つ。

「大江・岩波集団自決訴訟」は最高裁判断で原告側の座間味島元戦隊長の梅澤裕氏や渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次氏の弟、秀一氏が敗訴した。一方、最大の争点である「集団自決の軍命」については被告側は立証することができなかった。

2012年6月15日、「沖縄靖国合祀訴訟」で原告側である遺族の敗訴が確定した。この裁判は沖縄戦などで亡くなった戦没者の遺族5人が「家族を靖国神社に無断でまつられ、肉親を自由に追悼する権利を侵害された」と主張して、靖国神社のほか、神社に戦没者の名前を提供した国に、合祀の取り消しと慰謝料の支払いを求めたもの。

原告のリーダーである金城実氏は、父親の戦死を「犬死に」と罵ったが、援護金を返納してから訴訟に踏み切るのが筋だった。

他の原告は、避難壕の外で死を迎えた主婦や2歳の幼児らの遺族らだが、援護法適用のため「準軍属」とされ、合祀された経緯があった。

「パンドラ訴訟」は、琉球新報夕刊に2007年5月から掲載中の連載「パンドラの箱を開ける時」が急きょ中断したことに対して筆者の上原正稔氏が損害賠償を求めているもの。未掲載の部分は、米軍兵士の手記に基づき、慶良間諸島における集団自決の真相を解明するもので、両隊長の名誉回復に向けてのメッセージでもあった。

沖縄戦史の捏造(ねつぞう)は軍命を必須条件とする援護法適用により生み出された悲劇であり、その一番の被害者が「軍命で住民を自決させた極悪人」という汚名を着せられた梅澤、赤松両隊長ということになる。

上原氏は2011年1月、提訴時の記者会見の席で、梅澤、赤松両隊長に沖縄県民を代表して謝罪。「存在しない軍命令」で援護金を受給した沖縄人の複雑な心境を代弁した。

しかし、沖縄のメディアはまるで申し合わせたように提訴の事実を黙殺し続けている。沖縄県民でさえ、この裁判のことを知る者はほとんどいないのが現状だ。両隊長の実質的な名誉回復こそが歪められた沖縄戦史を是正する第一歩ではなかろうか。

上原氏は提訴に際し次のように述べている。

<最終稿(181回目)で、赤松さんと梅澤さんは集団自決を命じておらず、それは援護法の適用外の住民が援護金を貰うために嘘の報告を出し、そのために赤松さんと梅澤さんをスケープゴートにしたのだ、という旨の原稿を出したら、(琉球)新報はその最終稿をボツにするという前代未聞の暴挙に出た>

7月29日、「パンドラ訴訟」の高裁判決が下される。

(「沖縄戦の真実」取材班)

=終わり=

☆

沖縄メディアが報じる「残虐非道な日本兵」による「壕の追い出し」について、沖縄メディアが決して報じることのない証言を、昨日に引き続き紹介する。

■2、中曽根源良元警部(沖縄戦当時警防課課僚)の証言

「沖縄県警察史」平成5年3月 第二巻 711頁〜712頁

知念半島が安全地帯になるということで、その方向に住民を誘導した。住民は「友軍が負ける事は無い。友軍と一緒にいた方が安全だ」という事で友軍と一緒に南下する者が多かった。

その頃から米軍は、非戦闘員・住民にビラを撒いた。米軍のビラには、安全地帯とそこに行く方法が指示されていた。道は、どこを通りなさい。昼間行動しない。手を挙げて、男は裸になりなさい等と色々親切に書かれていた。

このビラを本島に信じて、その通りに行動した人たちは効果的に良かったと思う。

警察は、住民を知念方面に誘導しょうとするが、うまくいかなかった。

住民誘導が上手く行かなかった理由は、米軍側最高司令官のバクナー中将の戦死のせいだといわれている。

日本軍沖縄守備隊と激烈な戦闘を展開した連合軍最高指揮官のバクナー中将が、6月18日喜屋武半島真栄里の高台の前線において海兵隊視察中に戦死した。

司令官の戦死により報復の念に燃える米軍は、投降を呼びかけてもそれに応じなければ一転して、容赦無い攻撃を続けた。

馬乗り、催涙ガス、黄燐弾、手榴弾、火焔放射等による攻撃が多く、時にはガソリンを流して火を放つなどもしている。また、三和地区では、国吉、真栄里が米軍の無差別攻撃を受けている。

■3、 池原徳英 (沖縄戦当時 宮里徳英 警察特別行動隊員警部補)の証言

「沖縄戦・敵中突破 -沖縄警察別動隊の記録-」 (新沖縄文学20号1971年7月 沖縄タイムス社)157頁

辻町方面に派遣された小隊等は、大きな自然壕に避難していた千名以上の市民に誘導しようとしたが、応じなかったので、抜刀して壕外に追い出し、隊員が一糸乱れぬ統制下の下に、冷静な行動で、郊外に避難させた。

■4、壕の追い出しという山川氏の証言

1971年11月号 潮 「生き残った沖縄県民100人の証言」

繁多川の壕には島田知事はじめ、那覇署の本部員、真和志村の玉城村長は職員とその家族など百数十名がこもっていた。

5月10日ころ、球部隊のある中隊から那覇署に対し、作戦上の必要といって繁多川の洞窟を明け渡すように要求される。

翌朝「真和志村長は何処だ!真和志村長はいるか」とどなる大声で、皆いっせいに飛おきた・・略・役場職員とその家族およそ70人を、那覇署員が手分けして誘導し、壕を探すことにした。こうしてこの人々は、50日間住み慣れた繁多川の洞窟をあとにした。・・・ 略・・彼等を誘導した警官たちの報告によると「途中で砲弾や機銃をうけ、幾人かが倒れ、また幾人かが傷つき、そのうえ行く先々のどの壕も、どの墓も負傷兵や避難民がいっぱいで中に入れてもえらえず、ついに散り散りになった」という。玉城村長も夫婦二人きりになって、転々と避難をつづけていたが負傷して死んでいったといわれる。《那覇市史 2-6(八)島尻郡旧真和志村戦争記28~29頁》

■ 《球部隊の壕の退去勧告は、避難勧告であった可能性が高いと判断できる記録》

①1993年3月22日発行 沖縄県警察史 第2巻(昭和前編)によると、

5月12日、荒井警察部長は警察特別行動隊を編成し出発させる。その頃、戦線の切迫に伴って那覇警察署は繁多川の壕から真玉橋に移動した、と記されている。

②2003年4月25日発行 沖縄の島守 によると、4月24日 日本軍防御第二線が米軍によって突破された為、第32軍司令部は島田知事に「首里・那覇地区の非戦闘員は即刻立ち退き、29日ころまでに南部地区に非難せよ」と下令、島田知事は27日に南部の市町村長・署長会議を招集。

5月4日黎明、日本軍防御第三線を死守する為、日本軍は総攻撃をかけるが、失敗。戦線はさらに押し下げられ首里周辺に危機が迫った。

③防衛省 沖縄戦の記録より

4月22日、第32軍司令部は、第24師団と独立混成第44旅団(島尻在)の北方陣地(首里付近)への転用を決心した。(前田高地以西は第62師団、以東は第24師団)この時独立混成旅団も北進を命ぜられた旅団司令部は識名にあった。独立混成第15連隊が真和志村一帯に展開する(28日から29日)第1大隊は松川付近、第2大隊は壷屋付近に展開。即ち、真和志村一帯は、独立44旅団が陣地を占領して、近く激戦が予想される地域である。

新(7)貶められた旧日本兵、石原昌家氏「歴史捏造を恥じる」靖国合祀取消で原告証人/「自決軍命は虚偽」と証言

■世界日報 7月15日掲載

【連載】貶められた旧日本兵 石原昌家氏「歴史捏造を恥じる」「援護法」に隠された沖縄戦の真実(7)

石原昌家氏「歴史捏造を恥じる」靖国合祀取消で原告証人/「自決軍命は虚偽」と証言

集団自決は、沖縄だけではなく樺太や満州でも起きていた。それでは、なぜ沖縄の集団自決だけが大きく問題にされるのだろうか。

理由の一つが「援護法」の沖縄県民への拡大適用。もう一つが沖縄タイムス社編「鉄の暴風」(朝日新聞)、大江健三郎著「沖縄ノート」(岩波出版)などの沖縄戦関連書籍による元隊長に対するいわれなき誹謗(ひぼう)である。

集団自決で特に問題にはならなかった沖縄本島中部の金武村(きんそん)(現在の金武町)では、援護金申請の依頼を受けた村の指導者が、すべての申請書に「軍の命令による」と記入し、命令を発した軍人の名を「田中軍曹」という架空の名前を使用した。

架空の軍人を申請書に書いて援護金の受給を受けた成功談は、戦後金武町教育委員会町史編纂(へんさん)室に務めた奥間俊夫氏が高橋秀美著「からくり民主主義」(新潮社)の中でこう証言している。

<もらえるものはもらいなさい、という役所の指導があって病気や空襲で死んだ人たちの遺族も便乗して申請したんです。申請書類には誰の命令で行動したか、を記入する欄があるんですが、なぜかほとんどが“田中軍曹”でして、調べてみるとそんな人は実在しないんです。>

「援護金」を受給するために“田中軍曹”という架空の日本兵をでっち上げ、村民が「口裏合わせ」をしたことで金武村の場合は丸く収まった。

しかし、この場合、「戦闘参加者概況表」で示された集団自決の地域(座間味村、渡嘉敷村、伊江村)には該当しない。援護法が拡大適用され、それが黙認されたことが分かる。

一方、渡嘉敷、座間味両村の場合は、実在の梅澤裕氏と赤松嘉次氏を「軍命を下した日本兵」と明記したため、その後に大きな問題を残した。歪曲(わいきょく)・捏造(ねつぞう)された証言も一旦、公的刊行物に掲載されると公式見解としての「沖縄戦史」として独り歩きすることになってしまう。

石原昌家沖国大名誉教授は、「沖縄靖国合祀(ごうし)取消訴訟」では原告(遺族)側の証人となって法廷に意見書を提出した上、証人にもなっている。石原氏は、沖縄戦で犠牲になった住民を靖国に合祀するため政府主導で「軍命による自決」などと「戦闘参加者」をつくって援護金を与え口封じした、という趣旨の意見書を提出した。

ところが被告側弁護士の尋問で「歴史の改竄(かいざん)」について次のような証言をした。

<被告弁護士 「事実と異なる内容の申請書を最初から出して、何の問題もなく適用された人も当然いますよね」

石原証人 「そうです。圧倒的ですよ」>

「戦闘参加者」という援護法の受理条件を与えるため、「虚偽記入」を指導して援護法を適用させた事実を認めた。

石原氏は、「大江・岩波集団自決訴訟」では被告側を支援し「軍命あり派」の論陣を張った一方で、「沖縄靖国合祀取消訴訟」では、「軍命は『戦闘参加者』を作るための虚偽記入」であると主張したのだ。

☆

沖縄メディアに登場する日本兵は、幼児を抱く母親を銃剣で威嚇する蝋人形(沖縄県平和祈念資料館)が象徴するように、米軍と戦うというより沖縄住民を虐殺するために沖縄に派遣されたかのような印象さえ与える。

実際はどうだったのか。

典型的な日本兵の暴状として頻繁に証言される「壕の追い出し」は、実際は一般住民を米軍の馬乗り攻撃から守るためだった。

米軍の馬乗り攻撃とは、壕の上に米軍が馬乗り状態になり壕の中に潜む日本兵を火炎放射器、手榴弾などで攻撃し、日本兵の全滅を図る攻撃。

その際民間人が壕に留まったら、玉砕の巻き添えを食うことになる。

昨年の6月、「沖縄靖国合祀取消訴訟」の原告敗訴が確定し、原告側証人石原昌家氏の証言が拙ブログ「石原教授の致命的証言!援護法申請で」などで、批判されるようになった。

■歴史捏造を恥じた石原氏

その後石原氏はジャーナリスト佐野眞一氏の取材に応えて「(自分らが歴史を)捏造した」「恥ずかしい」とまで吐露している。(佐野眞一著『僕の島は戦場だった』)

佐野氏の最新著『僕の島は戦場だった』から該当部分を引用する。

ーー「援護法」の適用にあたって最も多かったケースは何でしたか?

「壕の提供でした」

ーー壕の提供というと、自ら申し出たように聞こえますが、実際には軍の命令で強制立ち退きをさせられたわけですよね。

「ええそうです。一般の人の感覚で言えば、壕を追い出されたと感じたと思いますね。」

ーーでも、「壕を追い出された」では「戦闘参加者」にならず、「援護法」の対象にもなりませんよね。

「ええ、だから、マニュアルに従がって、”戦闘参加者”になるようにわれわれが代筆してあげたわけです」

ーー「つまり捏造した?」

「はい、そういうことです。 最初の通達では”戦闘参加者”は14歳までだったんです。 それが7歳まで引き下げられ、最後は0歳児まで認められるようになった」

零歳児が”戦闘参加者”に認められたのは、アメリカ軍が最初に上陸した慶良間での「集団自決」のケースである。

ーーそうしたことも”戦闘参加者”と認める業務をやってきたわけですね。 いま振り返ってどう思いますか。

「まあ、恥を感じますよ。 おっしゃる通り、ゼロ歳児が”戦闘参加者”になるはずがありませんしね。 いまでも後ろめたく思っています」(50頁~51頁、佐野眞一著『僕の島は戦場だった』)。

☆

石原昌家沖縄国際大学名誉教授は、「沖縄靖国合祀取消訴訟」の原告側証人として証言台に立った。

そして「戦闘参加者」という援護法の受理条件を与えるため、「虚偽記入」を指導して援護法を適用させた事実を認めた。

石原氏は「大江・岩波集団自決訴訟」では被告側を支援し「軍命あり派」の論陣を張った。

その一方で、「沖縄靖国合祀取消訴訟」では、「軍命は『戦闘参加者』を作るための虚偽記入」であると白状したのだ。

石原氏は、同じ事案を同じ証拠物件で検証しておきながら、学者としての意見と、サヨク活動家としての意見が全く正反対であることを恥もなく法廷で証言してしまった。

学者の立場では、存在もしない「隊長命令」を援護金受給の方便として書いたと主張した。

イデオロギー活動家の立場では、国が援護法により歴史を捏造した主張する。

しかし、いずれの場合も、結局は軍命は援護金受給のために「軍命による集団自決」と虚偽記入した事実を自供した結果になるのは皮肉である。

【追記】

下記引用の琉球新報は、タイトルは「歴史を政府が書き換えた、不実の記録」となっているが、実際は政府が援護法認定のために「軍命令があった」と申請すれば良いと示唆した内容である。

結局、存在しなかった「軍命令」を政府が無理やりでっち上げて「援護法」の対象にしたというのだ。

したがって、そもそも軍の命令はなかったという証明にもなっている。

なお筆者の石原昌家教授は「集団自決」の「軍命あり派」の1人である。

学者の良心とイデオロギーの狭間に立たされる悩ましい論文ではある。

◇

琉球新報 2006年12月7日(水)文化面

問われる「沖縄戦認識」 4 石原昌家 沖縄国際大学教授

不実の記録 政府が書き換え指導 援護法認定、「軍命」基準に

「援護法社会」の沖縄では、日本政府が琉球政府を介在して、沖縄戦体験者に「不実の記録」を指導していた。その構図は、「援護課」資料が浮き彫りにしている。

「援護法」適用にのためという日本政府の「善意の外形」によって、一般住民の沖縄戦体験は「軍民一体の戦闘」という「靖国の視点」による沖縄戦認識として決定付けられることになった。「援護法」で一般住民を「戦闘参加者」として認定するにあたって、日本政府は軍命があったか否かを決め手にしていた。それでは沖縄県公文書館の「援護課」資料で、日本政府の「沖縄戦書き換えの指導」を具体的に見ていきたい。

▼軍命と積極的戦闘協力

1957年8月以降、一般住民の「戦闘参加者の申立書」の提出業務が開始されるや、「援護課」は、58年12月までには38,700件を受付して、厚生省に進達した。その後、5万件受付した段階で、那覇日本政府南方連絡所から61年6月30日で受付業務を締め切るよう通達を受けた。それで「援護課」としては4ヵ年で52、682件を受付処理したが、保留してあるのが12、241件にのぼった(61年7月14日援護課「沖縄戦関係戦闘参加者の処理について」)。

これらの援護業務の記録である「援護課」資料の1960年「戦闘参加者に関する資書類」の中に以下のような具体的「書き換え」指導文書が含まれている。

それは昭和34年10月12日付けで、厚生省引揚援護局未帰還調査部第4調査室長から、琉球政府社会局援護課長殿という宛書きで、「戦闘協力により死亡したものの現認証明について」というタイトルの文書である。

その内容は「別紙記載の戦闘協力者に対し、遺族より弔慰金の請求をされましたが、戦闘協力の内容が消極的に失すると審査課より返却されましたので、死亡者は、要請(指示)事項のみに終始したのではなく、当時の戦況から判断して現認証明事項の如きこともあったものと推定されるので、其の旨、審査課に回答した処、死亡の原因が回答のような積極的戦闘協力によるものであれば現認証明書を添付されたいとのことですが、現認欄記載の如き事項は、当時何人かが現認していると思われるがそうであったら然るべく御とりはからい願います」とある。ここで注目すべき点は、積極的戦闘協力が認定基準になっている、と窺われることである。

更に、62年1月、「戦闘参加者に関する書類綴」(援護課調査係)には、「戦闘参加者の申立書」に対して、厚生省から琉球政府への「要調査事項」として「昭20・5・10食料を求めるため部隊に行ったのは軍命令か、申立書の記述ではその点が不明確であるから解明されたい」と、軍命令の有無を重視している。その点については、「現認証明書を要する戦闘協力者氏名」の一覧表ではより明確な文言が記されている。

当時50歳の県庁職員が、「壕生活の指導並びに避難誘導のため麻文仁村に派遣された」が、「麻文村麻文仁で難民誘導の任務遂行中砲弾の破片により胸部に受傷戦死」したという現認証明に対して、「上記の理由では積極的戦闘協力とは認めがたいとの審査課の意見であるが、積極的戦闘協力の事実はないか 例えば軍命令により弾薬運搬又は食料の輸送の指導若しくは陣地構築の指導等の如きものとか、公務遂行中殉(職)というが、公務の内容はなにか 軍の命令により何か積極的戦闘協力はしたのか」などと具体的に書き方を指導しているのである。

▼0歳児の「準軍属」決定

同じく戦闘参加者についての申立書で未認定の当時9歳の学童のケースとして「壕」提供の記述例をあげよう。日本軍による住民に対する一般的な「壕追い出し」行為は、「艦砲弾が激しいため殆どの壕が破壊されたので作戦上壕を提供せよと命じられたので、軍に協力して他に避難場所を探し求めて彷徨している際、敵の小銃弾で頭部を撃たれ治療も出来ず出血多量で数時間後に死亡した」という表現パターンで、「壕提供」ということに書き換えが行われていった。

62年の同書類綴には、援護法の認定が保留になっていた座間味村の明治9年生が昭20年3月28日、「隊長命令による自決」という内容で「戦闘参加者」として認定されている。さらに66年「援護関係表彰綴」には、宮村幸延座間味村総務課長の「功績調書」に、「1957年8月、慶良間戦における集団自決補償のため上京す 1963年10月 集団自決6歳未満から0歳児まで(148名)準軍属に決定」と記されている。

「援護法で」で一般一般住民を「戦闘参加者」として認定し、「準軍属」扱いするには、6歳以上のもの対して「軍命令」によって「積極的戦闘協力」したものに限られていた。しかし、この「援護課」資料によれば、例外的に軍の命令を聞き分けられないと判断した6歳未満児でも、63年以降確定することになったようである。しかし、それは6歳未満への適用が一般化されるのが81年以降であるので、「戦闘参加概況表」の⑮集団自決に該当するケースのみであった。

かくて、集団自決と認定されると、沖縄戦では0歳児でも「準軍属」扱いされ、軍人同様に「靖国神社」に祭神に祀られることになったのである。

■少女の後ろに身を潜め投降する卑劣な日本兵

「白旗の少女」として有名な比嘉富子さんは、沖縄メディアが記録映画にでてくる自分の映像を利用し、「白旗を掲げる少女を盾に投降する卑劣な日本兵」などと日本兵を貶めている事実を知った。

そしてその捏造記事に出てくる日本兵の汚名をそそぐ目的で、自著『白旗の少女』で、日本兵の壕追い出しについて次のように述べている。

(比嘉さんが壕に潜んでいたら、日本兵が入ってきた。)

以下引用。

「5、6人の兵隊さんがやって来て、「どけどけ、ここでまもなく戦闘が始まるぞ!はやくほかえいけ!」とどなりました。わたしは夜になるのを待ちきれず、まだ日のあるうちにぬけ出し、あちこちのガマ(壕)からガマへとわたって、「ネェネェ、ネェネェ(オネーチャン・引用者注)」といいながら覗いては、先にガマに住んでいる人から、シ、シとまるで犬か猫のように追い出されるしまつでした。」

(負傷兵がいる壕に逃げ込んだ比嘉さんに、日本兵が語りかける。)

「『ねぇ、そこの」女の子。逃げるならいまのうちよ!もうすぐ、入り口をふさいで、爆弾でみんながしぬのよ。 それとも、わたしたちといっしょに死ぬ?』 わたしは、ぴくっと体をふるわせて、あわててガマをとびだしました。そしてできるだけ遠くへ逃げようと崖をおりました。 しばらくすると、うしろで大きな爆発音がして谷間にごうごうとこだましました。」

別のアングルから撮られた写真

少女を盾に投降する「卑劣な日本兵」とは、はメディアによって捏造された真っ赤な嘘であることがわかる。

(「卑劣な日本兵」を捏造したのは沖縄タイムスの新川明記者(後に社長)である)白旗の少女

■世界日報 7月15日掲載

【連載】貶められた旧日本兵-「援護法」に隠された沖縄戦の真実 (8)

「パンドラ訴訟」/

梅澤、赤松両隊長の名誉回復を

近年、沖縄戦関連で三つの裁判が行われ、そのうち一つは係争中である。

既に最高裁判決が出た「大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判」(大江・岩波訴訟)と「沖縄靖国合祀取消訴訟」、それに福岡高裁那覇支部で係争中の「パンドラの箱連載掲載拒否訴訟」(以後、「パンドラ訴訟」)である。

三つの訴訟はそれぞれ原告と被告、そして表面上の訴因は違っているが、実質の争点が沖縄戦をめぐる認識であり、さらに論点を絞ると「沖縄戦と援護法の関係」になるという共通項を持つ。

「大江・岩波集団自決訴訟」は最高裁判断で原告側の座間味島元戦隊長の梅澤裕氏や渡嘉敷島戦隊長の故赤松嘉次氏の弟、秀一氏が敗訴した。一方、最大の争点である「集団自決の軍命」については被告側は立証することができなかった。

2012年6月15日、「沖縄靖国合祀訴訟」で原告側である遺族の敗訴が確定した。この裁判は沖縄戦などで亡くなった戦没者の遺族5人が「家族を靖国神社に無断でまつられ、肉親を自由に追悼する権利を侵害された」と主張して、靖国神社のほか、神社に戦没者の名前を提供した国に、合祀の取り消しと慰謝料の支払いを求めたもの。

原告のリーダーである金城実氏は、父親の戦死を「犬死に」と罵ったが、援護金を返納してから訴訟に踏み切るのが筋だった。

他の原告は、避難壕の外で死を迎えた主婦や2歳の幼児らの遺族らだが、援護法適用のため「準軍属」とされ、合祀された経緯があった。

「パンドラ訴訟」は、琉球新報夕刊に2007年5月から掲載中の連載「パンドラの箱を開ける時」が急きょ中断したことに対して筆者の上原正稔氏が損害賠償を求めているもの。未掲載の部分は、米軍兵士の手記に基づき、慶良間諸島における集団自決の真相を解明するもので、両隊長の名誉回復に向けてのメッセージでもあった。

沖縄戦史の捏造(ねつぞう)は軍命を必須条件とする援護法適用により生み出された悲劇であり、その一番の被害者が「軍命で住民を自決させた極悪人」という汚名を着せられた梅澤、赤松両隊長ということになる。

上原氏は2011年1月、提訴時の記者会見の席で、梅澤、赤松両隊長に沖縄県民を代表して謝罪。「存在しない軍命令」で援護金を受給した沖縄人の複雑な心境を代弁した。

しかし、沖縄のメディアはまるで申し合わせたように提訴の事実を黙殺し続けている。沖縄県民でさえ、この裁判のことを知る者はほとんどいないのが現状だ。両隊長の実質的な名誉回復こそが歪められた沖縄戦史を是正する第一歩ではなかろうか。

上原氏は提訴に際し次のように述べている。

<最終稿(181回目)で、赤松さんと梅澤さんは集団自決を命じておらず、それは援護法の適用外の住民が援護金を貰うために嘘の報告を出し、そのために赤松さんと梅澤さんをスケープゴートにしたのだ、という旨の原稿を出したら、(琉球)新報はその最終稿をボツにするという前代未聞の暴挙に出た>

7月29日、「パンドラ訴訟」の高裁判決が下される。

(「沖縄戦の真実」取材班)

=終わり=

☆

沖縄メディアが報じる「残虐非道な日本兵」による「壕の追い出し」について、沖縄メディアが決して報じることのない証言を、昨日に引き続き紹介する。

■2、中曽根源良元警部(沖縄戦当時警防課課僚)の証言

「沖縄県警察史」平成5年3月 第二巻 711頁〜712頁

知念半島が安全地帯になるということで、その方向に住民を誘導した。住民は「友軍が負ける事は無い。友軍と一緒にいた方が安全だ」という事で友軍と一緒に南下する者が多かった。

その頃から米軍は、非戦闘員・住民にビラを撒いた。米軍のビラには、安全地帯とそこに行く方法が指示されていた。道は、どこを通りなさい。昼間行動しない。手を挙げて、男は裸になりなさい等と色々親切に書かれていた。

このビラを本島に信じて、その通りに行動した人たちは効果的に良かったと思う。

警察は、住民を知念方面に誘導しょうとするが、うまくいかなかった。

住民誘導が上手く行かなかった理由は、米軍側最高司令官のバクナー中将の戦死のせいだといわれている。

日本軍沖縄守備隊と激烈な戦闘を展開した連合軍最高指揮官のバクナー中将が、6月18日喜屋武半島真栄里の高台の前線において海兵隊視察中に戦死した。

司令官の戦死により報復の念に燃える米軍は、投降を呼びかけてもそれに応じなければ一転して、容赦無い攻撃を続けた。

馬乗り、催涙ガス、黄燐弾、手榴弾、火焔放射等による攻撃が多く、時にはガソリンを流して火を放つなどもしている。また、三和地区では、国吉、真栄里が米軍の無差別攻撃を受けている。

■3、 池原徳英 (沖縄戦当時 宮里徳英 警察特別行動隊員警部補)の証言

「沖縄戦・敵中突破 -沖縄警察別動隊の記録-」 (新沖縄文学20号1971年7月 沖縄タイムス社)157頁

辻町方面に派遣された小隊等は、大きな自然壕に避難していた千名以上の市民に誘導しようとしたが、応じなかったので、抜刀して壕外に追い出し、隊員が一糸乱れぬ統制下の下に、冷静な行動で、郊外に避難させた。

■4、壕の追い出しという山川氏の証言

1971年11月号 潮 「生き残った沖縄県民100人の証言」

繁多川の壕には島田知事はじめ、那覇署の本部員、真和志村の玉城村長は職員とその家族など百数十名がこもっていた。

5月10日ころ、球部隊のある中隊から那覇署に対し、作戦上の必要といって繁多川の洞窟を明け渡すように要求される。

翌朝「真和志村長は何処だ!真和志村長はいるか」とどなる大声で、皆いっせいに飛おきた・・略・役場職員とその家族およそ70人を、那覇署員が手分けして誘導し、壕を探すことにした。こうしてこの人々は、50日間住み慣れた繁多川の洞窟をあとにした。・・・ 略・・彼等を誘導した警官たちの報告によると「途中で砲弾や機銃をうけ、幾人かが倒れ、また幾人かが傷つき、そのうえ行く先々のどの壕も、どの墓も負傷兵や避難民がいっぱいで中に入れてもえらえず、ついに散り散りになった」という。玉城村長も夫婦二人きりになって、転々と避難をつづけていたが負傷して死んでいったといわれる。《那覇市史 2-6(八)島尻郡旧真和志村戦争記28~29頁》

■ 《球部隊の壕の退去勧告は、避難勧告であった可能性が高いと判断できる記録》

①1993年3月22日発行 沖縄県警察史 第2巻(昭和前編)によると、

5月12日、荒井警察部長は警察特別行動隊を編成し出発させる。その頃、戦線の切迫に伴って那覇警察署は繁多川の壕から真玉橋に移動した、と記されている。

②2003年4月25日発行 沖縄の島守 によると、4月24日 日本軍防御第二線が米軍によって突破された為、第32軍司令部は島田知事に「首里・那覇地区の非戦闘員は即刻立ち退き、29日ころまでに南部地区に非難せよ」と下令、島田知事は27日に南部の市町村長・署長会議を招集。

5月4日黎明、日本軍防御第三線を死守する為、日本軍は総攻撃をかけるが、失敗。戦線はさらに押し下げられ首里周辺に危機が迫った。

③防衛省 沖縄戦の記録より

4月22日、第32軍司令部は、第24師団と独立混成第44旅団(島尻在)の北方陣地(首里付近)への転用を決心した。(前田高地以西は第62師団、以東は第24師団)この時独立混成旅団も北進を命ぜられた旅団司令部は識名にあった。独立混成第15連隊が真和志村一帯に展開する(28日から29日)第1大隊は松川付近、第2大隊は壷屋付近に展開。即ち、真和志村一帯は、独立44旅団が陣地を占領して、近く激戦が予想される地域である。

【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*

振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円

(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)

お振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 名義:江崎 孝

- 記号:17050

- 番号:05557981

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 金融機関コード:9900

- 預金種目:普通預金

- 名義:江崎 孝

- 店名:708(読み ナナゼロハチ)

- 店番:708

- 口座番号:0555798

*【購入手続き】*

*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*

*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*

*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*

【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*

【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*

振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円

(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)

お振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 名義:江崎 孝

- 記号:17050

- 番号:05557981

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 金融機関コード:9900

- 預金種目:普通預金

- 名義:江崎 孝

- 店名:708(読み ナナゼロハチ)

- 店番:708

- 口座番号:0555798

*【購入手続き】*

*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*

*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*

*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*

【『沖縄「集団自決」の大ウソ』の購入方法:⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp】

ご購入の方は下記要領でお申し込みください。*

振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円

(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)

お振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 名義:江崎 孝

- 記号:17050

- 番号:05557981

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 金融機関コード:9900

- 預金種目:普通預金

- 名義:江崎 孝

- 店名:708(読み ナナゼロハチ)

- 店番:708

- 口座番号:0555798

*【購入手続き】*

*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*

*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*

*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*

振込金額 1冊 1500円 +送料300円 = 1800円

(※三冊以上ご購入の方は、送料は当方で負担しますので、4500円振込)

お振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 名義:江崎 孝

- 記号:17050

- 番号:05557981

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先

- 金融機関:ゆうちょ銀行

- 金融機関コード:9900

- 預金種目:普通預金

- 名義:江崎 孝

- 店名:708(読み ナナゼロハチ)

- 店番:708

- 口座番号:0555798

*【購入手続き】*

*1冊 1500円 +送料300円 = 1800円*

*本購入手続きは、送付先の住所明記の上、上記金額を指定口座に振り込んでください。*

*★(振込日、振込人名義、送付先名、送付先住所、注文数をメールでお知らせください。その方がスムーズに書籍発送ができます。メルアド⇒ ezaki0222@ybb.ne.jp)*

「曖昧にされてきた沖縄戦の真実が認められた」と語る大江健三郎さん=22日、東京・霞が関の司法記者クラブ

「曖昧にされてきた沖縄戦の真実が認められた」と語る大江健三郎さん=22日、東京・霞が関の司法記者クラブ