★

雑誌『正論』2013年7月号に掲載文の引用。

「天皇メッセージ」の悪用に反駁せよ 江崎 孝

「屈辱の日」を生んだのは昭和天皇!?

サンフランシスコ講和条約で、日本は米国の占領から解放され独立を果たした。 ところが、沖縄側から見ると「沖縄を米軍統治下に置いたままの独立」は屈辱的であり、講和条約が発効した1952年4月28日を、沖縄メディアやサヨク団体は「屈辱の日」と呼称する。

沖縄の祖国復帰50周年目の5月8日付沖縄タイムス・こども版(わらびー)には、次のような記事が掲載された。

沖縄タイムスは毎週日曜日に、「タイムス わらびー」と題する子供向け週刊新聞を発行している。(「わらび」とは子供(童ーわらべ)の沖縄方言)

5月8日付沖縄タイムス・「わらびー」の一面トップはこうなっている。

「4・28」 どんな日 なぜ特別?

【豊見城伊良波中学校で 平和学習】

敗戦日本「主権回復の日」

沖縄 米国支配「屈辱の日」

記事の内容は、左翼思想に被れた教員が「平和学習」と称する反日教育をしている様子を報じている。

一部抜粋してみよう。

≪「4・28は日本にとって国際社会へ復帰した『主権回復の日』です。しかし沖縄は日本から切り離され、米国の統治下に置かれて、アジアの戦略基地としての役割が強化されたことから『屈辱の日』ともよばれています。」

総合学習の時間。教頭の内山直美さん(51)はそう説明しました。社会科教師の内山さんは2012年から、4・28の特設授業を行ってきました。日本に在る米軍専用施設の約70%が集中する沖縄。 いまも続く問題を理解するためには、歴史的背景を知る必要があると考えたからです。≫

なるほど、自分の苔むしたイデオロギーを無垢な子供たちに押し付けるのが「平和教育」なら、子供たちこそいい迷惑であろう。

沖縄の左翼勢力が「主権回復の日」を「屈辱の日」を呼称するのは言論・思想の自由を認めた憲法の精神からいえば、特にことを荒立てる必要もない。

仲井真元沖縄県知事は、次のように述べている。

≪「屈辱の日」というのは一般県民の感覚から懸け離れたおかしな表現だ。これは一種の恨み節でしかない。当時の沖縄の新聞は、一斉に返還というわけにはいかないから、それで良しとしようと理解を示す論調だった。≫

仲井真氏は、「屈辱の日」どころか、沖縄が日本の一員になったことを実感した良い思い出はいくらかある、として平成5年の全国植樹大会の事を回想している。 そして「大田昌秀革新県政のもと副知事を務めていた当時のことだが、県民がこぞって日の丸の小旗を振って天皇・皇后両陛下を迎えた姿は感慨深い」と語っている。(2022年5月7日付「世界日報」)

仲井真氏が回想するように、主権回復の日は、当時の沖縄の新聞でさえ「一斉に返還というわけにはいかないから、それで良しとしよう」と理解を示す論調だった。

ところが、「屈辱の日」に絡めて「昭和天皇が保身のため沖縄を米国に売り渡した」と言う説に対しては看過するわけにはいかない。

ご自身が反論できない立場の昭和天皇を呪詛する「天皇メッセージ」がキーワードになっている点で、国民として反駁する必要に駆られるのだ。

雑誌『正論』2013年7月号に寄稿した拙論「『天皇メッセージ』の悪用に反駁せよ」に一部加筆の上、「天皇メッセージ」について解説してみよう。

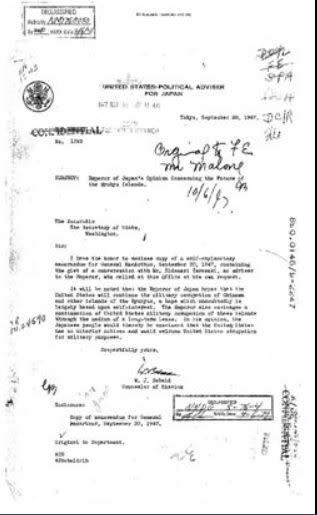

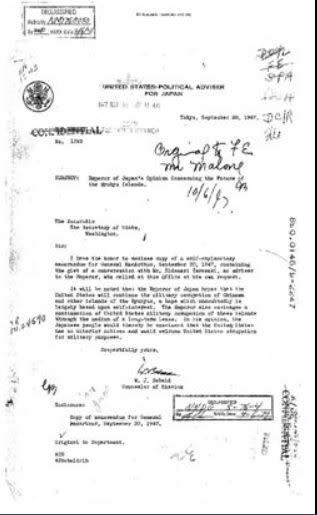

天皇メッセージとは、昭和22年9月、宮内庁御用掛かりだった寺崎英成を通じて、GHQ政府顧問ウィリアム・シーボルトに伝えられたとされる琉球諸島の琉球諸島の帰属問題についての昭和天皇の”メッセージ”である。 「マッカーサー元帥の覚書」と題された文書として残され、沖縄の祖国復帰7年後の昭和54(1979)年、進藤栄一筑波大学助教授(当時)が米国の公文書館で発掘し、雑誌『世界』で発表した。

覚書には、こう書かれている。

「天皇のアドバイザーである寺崎英成氏が、沖縄の将来にに関する天皇の考えを伝える目的で、約束を取った上で訪ねてきた。/寺崎氏は、米国が沖縄とその他の琉球諸島の軍事占領を継続するよう天皇が希望していると述べた。天皇の意見ではそのような占領は、アメリカの利益にも日本を守ることにもなる。天皇は、ロシアの脅威や、占領終了後に右翼や左翼が台頭し、ロシアに日本の内政に干渉する口実を与える”事件”を起こすことを恐れる日本国民の広範囲な承認を得ることが出来ると考えている。/さらに天皇は、沖縄(および要求される他の諸島)に対する米国の軍事占領は、日本に主権を残した形で長期の租借=25年か50年、あるいはそれ以上の擬制(フィクション)の上で行われるべきだと考えている。 天皇に拠れば、この占領方式は、アメリカには琉球列島に恒久的企図がないことを日本国民に納得させるだけでなく、他の国々、特にソビエト・ロシアと中国が同様(占領)の権利を要求すること拒むことになるだろう」(原文は英語、訳責・江崎)

沖縄の左翼やメディアは、この「天皇メッセージ」のために、沖縄は講和条約発効後もアメリカの施政権下に置かれ続けたと主張している。

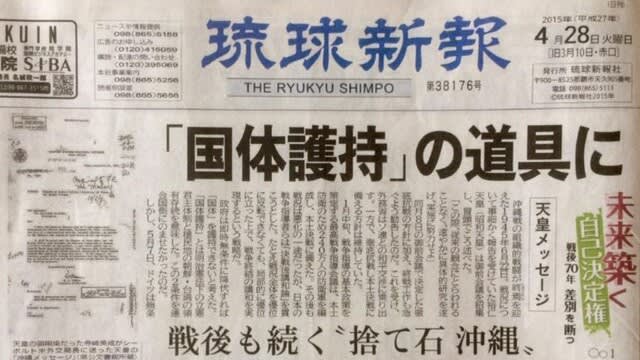

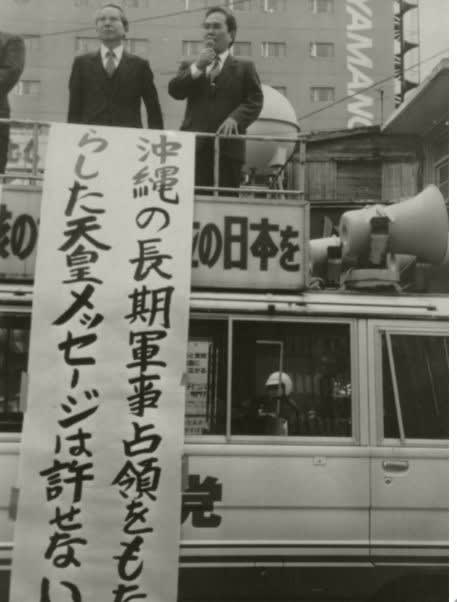

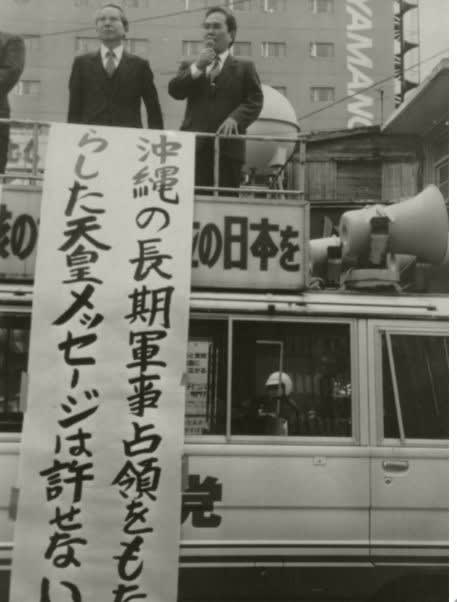

たとえば、4月28日付琉球新報は社説で「4・28が(沖縄)県民にとって「銃剣とブルドーザー」によって強権的な土地接収、過酷な米軍支配の源流であることを軽く見て、日本の独立を祝う無神経さ憂う」と主権回復記念日を設けた政府を批判したうえで、「沖縄分離の背景として、昭和天皇が米軍による沖縄の長期占領を望むと米側に伝えた『天皇メッセージ』が影響したとされる」と指摘。

石原昌家沖縄国際大学名誉教授は3月20日付同紙で「『主権回復の日』で祝うという安倍首相と、その首相を支持する約7割の日本国民。人間の尊厳を奪っておきながら、安倍首相に取って沖縄の人の感情は全く念頭にない。ただ沖縄というものを日米軍事同盟の安全保障の軍事基地としか認識していない。対日講和条約第3条は昭和『天皇メッセージ』と全く同質同根だ。昭和天皇が沖縄を『軍事占領し続けることを希望』した通りに、米軍の実質的な占領が続いた」と「天皇メッセージ」を糾弾している。

5月15日に発足した「琉球民族独立学会」中心メンバーの友知政樹・沖縄国際大学准教授もQABテレビに出演し、講和条約と「天皇メッセージ」の関係を問われこう述べた。「この言葉(天皇メッセージ)によって(沖縄は)斬り捨てられた、それによって「屈辱の日」だというふうに捉えられがちですけども、切り捨てられた、置いて行かれたとの屈辱ではなくて、日本に強制的な施策をかぶせられてしまったという意味合いで非常に屈辱と考えています」。

学者やメディアだけではない。沖縄県高等学校障害児学校教職員組合(沖教組)は、講和条約が発効した「4月28日」を高校生に周知徹底させるためと称し、資料「『4・8』について考える」と題する文書を県立高校に配布した。資料では、1952年4月28日を「沖縄の米軍統治が合法化された『屈辱の日』と位置づけ、祖国復帰運動のきっかけとなった日と紹介。政府が4月28日に「独立を記念する日」とした式典を開くことについて新たな『屈辱の日』。沖縄が切り捨てられた日に式典を開くねらいは何なのか考えてみましょう」呼び掛けた。

まるで政治ビラを彷彿させる資料は「4・28について考える」「主権回復の日? 主権喪失の日?」というタイトルが付され、祖国日本への呪詛が綴られている。

≪1949年5月、米国政府は沖縄を日本本土から切り離し、長期的に保有して基地の拡大を図る政策を決定した。これによって沖縄を「太平洋の要石」に変貌させられることになる。/だが、この政策は、米国が一方的に日本に押し付けたものではなかった。/琉球諸島の長期保有をアメリカ側に求めた「天皇メッセージでも明らかなように、日本側の意図が強く働いていたのである。/日米両政府は、日本の独立によって平和憲法に基づく非軍事化と民主化を実現するため、沖縄に軍事基地を押し付けたのである。》

新城俊明昭・沖縄大学客員教授が作成した同資料には「天皇メッセージ」の意図について、「沖縄を米兵に提供することで、天皇制の護持をはかろうとした」と解説されている。

■当時の日本が置かれていた危機的状況

では、日本の講和条約締結や「天皇メッセージ」は、沖縄メディや地元識者などが喧伝するように、沖縄を犠牲にしたりする意図でなされたのか。日本は沖縄を切り捨てることにより主権を回復したのか。

結論から先に言えば、否である。彼らの主張は、悪意に満ちた曲解と言わざるを得ない。

まず、「天皇メッセージ」は、天皇自ら「延命のため沖縄をアメリカに売り渡す」と書いた文書だと誤解している人が沖縄には多い。 筆者の周囲にも終戦当時既に米軍占領下にあった沖縄が米軍の米国統治になったのはやむを得ないとしても、「天皇自ら延命のため沖縄を売り渡す」と書いたのは許せないと息巻く人もいるが、「天皇の密書」が存在するわけではない。 寺崎が昭和天皇の会話の中から沖縄についての陛下の「思い」を斟酌してシーボルトに伝え、それがシーボルトの手紙と言う形でワシントンに伝えられたのだ。

「天皇メッセージ」が伝えられたとされる昭和22年前後の情勢を振り返ってみよう。

国際的には、昭和21年(1946年)には元英国首相チャーチルが「鉄のカーテン」演説を行い、東西冷戦が幕を開けていた。冷戦はアジアでも激化し、中国では国共内戦で毛沢東率いる中国共産党が次第に優位になり、24年に中華人民共和国が成立。朝鮮半島では23年9月に金日成の北朝鮮が成立し、25年には朝鮮戦争が勃発した。

国内では進駐当初のGHQの「民主化」方針や戦争への反動で共産党や社民党、その傘下の労組が勢力を伸ばし、22年2月1日には空前の規模のゼネラル・ストライキ(「2・1ゼネスト」)は計画された。GHQの命令で中止されたものの、強行されていたら政権は倒れ、共産革命が起きたと言われていた。5月には社会党の片山内閣も成立した。まさに「革命前夜」であった。国内には、アジア共産化への野心をむき出しにして軍事力を用いることも厭わなかったソ連や中国共産党に呼応する勢力がいた。

このような状況下、敗戦で丸腰状態になったわが国は、経済的にも軍事的にもアメリカの支援なくして独立を果たすことも、東側陣営や国内勢力による共産主義の脅威を防ぐこともできなかった。戦前との価値観が180度変わったと言われる日本国民は新憲法の謳う戦争放棄や平和主義、「平和の府・国連」へのバラ色の夢に浸っていた。国民も政治家たちの関心も、食うや食わずの経済的国内事情に集中し、国際情勢にまで真剣に気を配る余裕はなかった。そんな中、わが国の安全保障に一番気を配ったのが昭和天皇であった。

先に引用した「天皇メッセージ」でのロシア(ソ連)中国への言及が、その証左である。

近代史の専門家である秦郁彦氏は「天皇メッセージ」などに見られる昭和天皇の情勢分析について、その著書『昭和天皇五つの決断』(文芸春秋)で、次のように述べている。

「23年早々という早い時点で、アメリカのアジア戦略の動向を正確に探知して、適切な情勢判断をした天皇の洞察力には脱帽のほかはない」

■外交文書が語る日本側の外交努力

アジアの冷戦が激化する中、アメリカが共産主義陣営の軍事的膨張の防波堤として重視したのが沖縄だった。

昭和26年(1951)年1月末から2月にかけ、アメリカが特使として派遣した国務省政治顧問のダレスと吉田首相との間で講和をめぐって話し合いがもたれたが、領土問題に関する米側の態度は、極めてシビアであった。アメリカは沖縄、奄美、小笠原について信託統治領にすると主張し続けた。

当時の日米両国の力関係を言えば、一方の日本は、首都東京をはじめ地方の各都市も空爆により焦土と化した軍備も持たない米軍占領下の敗戦国である。両者の力の差は歴然としており、日本側が、アメリカの要求を拒むことは極めて困難だった。現在の日米関係では、首相には大統領が対応するのが外交慣例だが、当時吉田首相と講和条約について話し合ったのはトルーマン大統領でもなければ国務長官でもなく、公的役職の無いダレスだったこと一つとっても、そのことがよく表れている。

それでも、吉田政権には沖縄を犠牲にして本土だけで主権を回復しようという意図はなかった。

発言権の強い米国との条約締結交渉に際し、微力ながら必死に抵抗した外務省の苦労話が、平成13(2001)年、に公開され、翌年刊行の『日本外交文書-平和条約の締結に関する文書』に記されている。

それまでの交渉で沖縄の統治を譲らない米側に対し、外務省は沖縄に対する案を一部変更した。外交官出身の吉田が、自ら指示して「バーミューだー方式による租借も辞さない」という一文を、アメリカ側に伝える外交文書「わが見解」に付け加えさせたのだ。

「バーミューダー方式」とは、1940年にイギリスの植民地バーミューダーに米軍基地を置くため、イギリスから99年間租借した協定を指す。 当時事務方だった西村熊雄条約局長は、この吉田の態度について、のちにこう回想している。「(沖縄を)『租借地』にして提供してもいいから信託統治にするのは思いとどまってほしいと言われる総理の勇断にいたく感激した」

だが、吉田に対してダレスは率直にこう述べている。

「国民感情はよく解るが、(この問題は)降伏条項で決定済みであって…セットル(解決)したとして考えて貰いたい」

このダレスのすげない態度に接した日本側は、次善の策を講じて「沖縄の完全分離」に抵抗を示すことになる。 「肉を切らせて骨を断つ」にも似た捨て身の策である。

米側の信託統治構想を拒否するには困難と判断した𠮷田は「信託統治を提案されても辞さず」との覚悟を固め、それに異論を挟まないと断ったう上で、次の条件などを米側に求めていくのである。

(1)沖縄住民の日本国籍確保(潜在主権)

(2)バーミューダー方式(分離ではなく期限付き租借)

(3)本土と同様な教育方針の継続(文部省教科書の使用=日本語教育、無償措置法の適用)

(4)本土と沖縄の経済関係の維持(援護法の優先的適用)

先の石原昌家・沖縄国際大学名誉教授の言葉を借りれば、この吉田首相の条件提案こそ「天皇メッセージ」と「同質同根」という。

「天皇メッセージ」のポイントは、「潜在主権」、つまり日本の主権を残したまま米国に統治を委ねることである。

親子に例えると、子(沖縄)を育てる経済力のない親(日本)が、金持ち(米国)に、戸籍はそのまま一時里子に出すようなものであり、戸籍も移す養子縁組(米国領にすること)とは根本的に異なる。

昭和26(1951)年9月8日に署名された講和条約では、領土問題はつぎのように第3条に記された。「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする」

歴史にIFはないというが、仮に米国が、日本の潜在主権を認めず沖縄を「米国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におく」と国連に提案していたら、どうなっていたか。

沖縄はいずれ、現在のグアムやプエルトリコのような米国の自治領に移行することは必至であった。

ところが不思議なことに米国は、喉から手が出るほど領有権を望んだ沖縄の信託統治を提案しなかった。日本の主権を残したまま、統治権のみを継続したのだ。まさに昭和天皇の「メッセージ」の通りになったのだ。

■「天皇メッセージ」と独立論、そして中国の野望

昭和27(1952)年、4月28日、講和条約発効の日、当時の沖縄住民は日の丸を掲げて祖国日本の独立を祝賀した。祖国日本が主権を回復してこそ、沖縄の祖国復帰が始まることを承知していたからだ。日本が主権を回復したからこそ、20年後の「5・15 復帰の日」は実現したのだ。

約60年前の講和条約発効の日の沖縄の状況を、今年(2013年)4月20日付琉球新報がこう伝えている。

《対日講和条約が発効した1952年4月28日、県内の新聞は「祖国の独立を祝う」と日本が国際社会に復帰することを歓迎する一方、沖縄の「日本復帰を確信する」との比嘉秀平主席のメッセージを掲載した。当時は日本に沖縄の潜在主権があるから、いつか日本に帰れるという安心感があったから、祖国の独立を喜ぶことの方が大きかった。元琉球新報の記者下地寛信さん(87)は振り返る。(略)52年当時、大学生で、琉球新報東京支社でアルバイトの記者をしていた親泊一郎さん(81)は「当時沖縄は里子だという言葉がよく使われた。親に帰るときは立派に成長して帰り、親に喜ばなければいかん、それまでじっと我慢して頑張っていこう。そんな雰囲気が有った」と話した。》

当時筆者は10歳だったが、おぼろげな記憶をたどると、学校では先生が「祖国日本が独立したので、沖縄の祖国復帰も近い」といった喜びの言葉で説明した。

「現代の感覚で過去を判断すると史家は歴史を過つ」といわれる。

「天皇メッセージ」や講和条約の功罪を問うものは、終戦直後の日本を取り巻く国際情勢、即ち「米ソ冷戦の幕開け」と日米両国の圧倒的な国力及び交渉力の格差を思慮にお入れなければ、その解釈を誤ってしまう。

秦郁彦氏も驚嘆するように、終戦直後の社会党政権(片山内閣)下で、当時の社会情勢では政府の誰もが思いも及ばなかった「『潜在主権のまま』で、いつかは祖国に帰る日のために米国に統治を委任する」という方法を思いつかれた昭和天皇の判断力の確かさは「天皇メッセージ」というより、「昭和天皇の大御心(おおみごころ)と表現したほうが的を射ている。

講和条約締結の結果、沖縄は米軍の統治下になったものの、「潜在主権」による期限付き租借(リース)という奇手で、米国の「信託統治の国連提案」に牽制を掛けたことは、まぎれもない歴史の事実である。

「日本の主権を残した(潜在主権の)まゝリースする」という天皇メッセージの意をサンフランシスコ講和条約に反映させ、アメリカに認めさせたことが、国際的に弱い立場の当時の日本が出来た精一杯、かつ最善の方策だったのだ。

なお、沖縄では「天皇メッセージ」の意図について、沖縄高教組の資料のように「天皇制の護持をはかろうとした」とか「天皇自身の延命のため」など不遜極まりない見方をする者もいる。これらの大半は、シーボルトが「覚書」を国務省宛てに送る際にそえられた手紙の次のくだりを根拠にしている。

《a hope which undoubtedely is largely based upon self-interest》

だが、そもそも、前述したとおり「天皇メッセージ」とは昭和天皇直筆のメッセージが存在するわけではなく、寺崎とシーボルトの間に交わされた伝聞をシーボルトがまとめた過ぎない。 とくにこの個所はシーボルトの主観に基づく表現になっていて、昭和天皇の御真意を反映しているものとは言えないのである。

山本七平著『昭和天皇の研究』によると、昭和天皇はマッカーサーに「(戦争の)全責任は私にある。という意味のことを言われた」とされる。 「『戦争はすべて私に責任があるから、戦犯の追及をやめ、処刑するなら私一人にして他は免訴して欲しい。そして国民に責任はないから飢えさせないで欲しい』の意味であろう」(同書)。

”self-interest”の意味を敢て考えれば、反日サヨクの批判する「自身の延命」などではなく、戦犯や国民の利益を考えたまさに「大御心」と訳した方が的を射ていているだろう。

沖縄では5月15日、「琉球民族独立総合研究会」が設立され、一部の左翼学者が日本からの独立を煽っているが、これに呼応したように、中国も沖縄に対する野望を露わにし始めた。 8月8日の中国共産党機関紙「人民日報」が「歴史上(帰属が)未解決の琉球問題について再び議論できる時が来た」との論文を掲載し、同紙系列の「環球時報」は11日の社説で、沖縄の独立勢力を「育成すべきだ」とまで言い出している。

沖縄が独立して日米同盟力という対中抑止力がなくなれば、東シナ海のみならず西太平洋の軍事支配を狙う中国の絶好の餌食になる。 その意味で「天皇メッセージ」を悪用して日本への反感を煽る者たちは、まさに中国と連携する「独立勢力」ではないか。 知識も判断力もない高校生たちに「天皇メッセージ」を曲解して教え、「日本憎し」の感情を刷りこむ「反日洗脳教育」も「独立勢力の育成」そのもののように思えてならないのである。

【補記】米軍統治下の沖縄の教育に関しては、文部省(当時)は教科書で祖国日本と同じ教育を施した他に、政府は沖縄の学生だけに限る選抜試験を行い、全国の国立大学に国の負担で受け入れている(国費留学制)。ちなみに仲井真弘多県知事はこの国費留学制度の恩恵で東京大学を卒業している。

【おまけ】

天皇メッセージ”

沖縄公文書館は、米国国立公文書館から収集した“天皇メッセージ”を公開しました。(平成20年3月25日)

同文書は、1947年9月、米国による沖縄の軍事占領に関して、宮内庁御用掛の寺崎英成を通じてシーボルト連合国最高司令官政治顧問に伝えられた天皇の見解をまとめたメモです。【資料コード:0000017550】

内容は概ね以下の通りです。

(1)米国による琉球諸島の軍事占領の継続を望む。

(2)上記(1)の占領は、日本の主権を残したままで長期租借によるべき。

(3)上記(1)の手続は、米国と日本の二国間条約によるべき。

メモによると、天皇は米国による沖縄占領は日米双方に利し、共産主義勢力の影響を懸念する日本国民の賛同も得られるなどとしています。1979年にこの文書が発見されると、象徴天皇制の下での昭和天皇と政治の関わりを示す文書として注目を集めました。天皇メッセージをめぐっては、日本本土の国体護持のために沖縄を切り捨てたとする議論や、長期租借の形式をとることで潜在的主権を確保する意図だったという議論などがあり、その意図や政治的・外交的影響についてはなお論争があります。

≫PDF画像(2頁)(226KB)

琉球新報 2015年4月28日