主義・主張が対立る議論を展開すする場合、前提が間違っていたら、その後の議論は全て空虚である。これは論理学を少しかじった者なら周知の事実である。

被告の大江健三郎は沖縄タイムス編著の『鉄の暴風』や一連のタイムス記事に作家として空想力を刺激され、『沖縄ノート』で原告の元軍人を誹謗中傷し、原告の名誉を著しく棄損した。 大江氏が『沖縄ノート』を書く際、根拠としたのが「ある前提」だった。 つまり『鉄の暴風』の内容はすべて正しいという前提だ。ところが裁判の審議の過程で、『鉄の暴風』内容が間違いだらけであることが判明した。

しかし、「戦後民主主義」の信者と思われる裁判長は「大江被告が、当時の沖縄戦の研究レベルでは『鉄の暴風』の内容を真実と考えても仕方なかった」という「真実相当性」という強引な解釈で大江被告の名誉棄損を免責にして大江勝訴が確定した。

結局、大江被告は名誉棄損は免責されたが、大江が前提にした「軍命による集団自決」は立証できなかった。

大江被告が『沖縄ノート』を書いた間違った前提は概略次の2点だ。

➀集団自決命令が事実である(p.169-17)

②渡嘉敷島の戦隊長・赤松嘉次大尉の(沖縄を再訪する際の)気持ちを、赤松氏に取材もせず、また彼が書いた又は語った一つの実在資料も示さず、「想像」・「推測」していること。(p.208)

★

2022年6月30日付沖縄タイムス16面トップに次の見出しが躍っている。

沖縄戦法的な戦争責任問う

32軍に住民処罰権無し 渡名喜守太沖縄国際大学非常勤講師

ハーグ・ILО条約にも違反

内容を一部引用しよう。

《■天皇大権を干犯

沖縄戦において日本軍の沖縄人に対する加害行為の法的問題について考える場合、国内法と国際法の観点から考察できる。

国内法上の問題について考えるにあたって、当時の沖縄の法制上の位置づけを確認し、そこから日本軍に与えられた権限の範囲を確認しておきたい。

沖縄は日本の一県で日本の憲法や法律が施行、適用される日本の法域だった。行政官庁である沖縄県が置かれ、中央から内務官僚である知事が派遣され統治されていた。軍事的には1937年に改正された軍機保護法における特殊地域に指定されていた。昨年成立した土地利用規制法の「注視区域」に沖縄全体が指定された場合、当時の状況に一気に近づく。

沖縄戦当時は米軍の包囲を受けており、第32軍の作戦地、国内戦場であった。これは典型的な合意地境であり、戒厳令を施行する条件を満たしていた。》

執筆者の渡名守太沖縄国際大学非常勤講師がこの記事で言いたいことは、概略こうだ。

「沖縄戦の際、沖縄では戒厳令は発令されていなかったので、第32軍が民間人に軍命を出す法的権限は無かった。」

ここまで読むと、『鉄の暴風』に書かれている「軍命」は越権行為であり、実際軍命による集団自決はあり得ない、と「軍命否定論」に繋がってしまう。

ところが、ここから渡名喜氏の論旨は暴走を始める。 そして急転直下「32軍の沖縄住民虐殺があったのはハーグ条約違反」と主張する。

渡名喜先生の論理の粗雑さに笑ってしまった。

さすがの『鉄の暴風』の発刊者沖縄タイムスも渡名喜氏の論理破綻に気が付いたのか、同紙のネット版からは削除されている。

「軍命による住民虐殺(集団自決)」は、大江岩波訴訟の審議でも立証できなかった。 しかし渡名喜氏は「軍命があった」という間違った前提で、新聞の四分の一を駄文で埋めている。

ちなみみに「ハーグ陸戦条約」とは、いわゆる戦時国際法の一つで、1899年のハーグ平和会議で制定された多国間条約。

本条約では、「戦闘員・非戦闘員の区別」「使用してはならない戦術・兵器」「宣戦布告・降伏・休戦」など、戦争における義務と権利が具体的に規定されている。

渡名喜氏は本条約が禁止する「軍隊による民間人虐殺」を見て小躍りして喜んだのだろう。 そして強引に「32軍の民間人虐殺」に結びつけたのだろう。これこそが大江岩波集団自決訴訟でも立証できなかった「間違った前提」である。

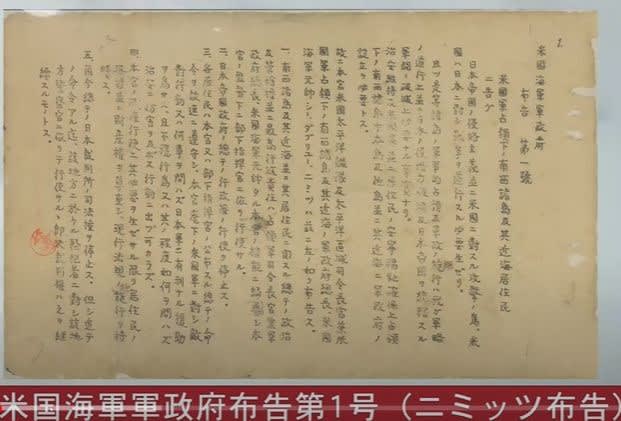

1944年10月10日、米軍は10・10那覇空襲で「民間人の大量虐殺」を行っているが、これこそハーグ条約違反そのものであり、慶良間島集団自決が始まった翌年3月26日は、島を囲む大量の米軍艦で海が黒くなるほど海を埋めつくしていたという。 戦う術も逃げ場もない島の住民に雨あられと艦砲射撃で攻撃し「島民のジェノサイド」をしていた。 ついでに言うと1945年3月26日、米軍は座間味島上陸と同時にニミッツ布告1号を発令し、全沖縄を米軍統治下に置いた。 自分(米軍)が「占領統治下」に置いた民間人に艦砲射撃で攻撃し住民をパニックに陥れた。

これこそが渡名喜先生が批判する「ハーグ条約」違反ではないのか。

ニミッツ布告1号

最後に繰り返す。

那覇市における戦災の状況(沖縄県)

1. 10・10空襲と那覇の壊滅

昭和19(1944)年10月10日早朝、米海軍航空母艦・巡洋艦など100隻余りが沖縄本島東の海上約280kmの地点に到達し、艦載機が那覇を目指して飛び立った。いわゆる10・10空襲である。米軍の攻撃は、小禄飛行場や那覇港など軍事拠点を皮切りに、午前7時前から午後3時過ぎまで5次にわたり行われ、のべ1,396機が出撃した。午後からの市街地への攻撃では、試験的に焼夷弾が多用された。

那覇市の市街地はコンクリートの建物を除くほとんどの家屋が焼失し、その被害は死者225人、負傷者358人で、全市域の90%近くが焼失した。この日より、多くの那覇市民が本島北部などへ疎開し、那覇は復興する間もなく米軍上陸を迎えた。

「戦前の那覇市上空」(那覇市歴史博物館提供)

「攻撃を受けた船舶(左下)と那覇市街」(那覇市歴史博物館提供)

「10・10空襲とその後の市街地戦で壊滅した那覇」(那覇市歴史博物館提供)

2. 沖縄戦

沖縄タイムス著・発行『鉄の暴風』のもう一人の執筆者・牧港篤三氏の談話

関連エントリー⇒星雅彦氏の疑義!『鉄の暴風』と地裁判決へ

今回これに加えて、張本人の沖縄タイムスが自社の出版物で、しかも『鉄の暴風』のもう一人の執筆者・牧港篤三氏の談話として米軍の圧力について語っている記述を発見した。

沖縄タイムス発行の『沖縄の証言』(上巻)(沖縄タイムス編 1971年)が、『鉄の暴風』発刊の裏話を7頁にわたって掲載し、「米軍の“重圧”の中で」「三カ月かけて全琉から資料を集める」「書けなかった、ある一面」などの小見出しの下に、米軍の監視のもとに書かざるを得なかった執筆の内幕を書いている。

1971年といえば沖縄が返還される一年前。

まさかその30数年後に『鉄の暴風』が原因となる裁判沙汰が起きようなどとは夢想もせずに、二人の執筆者は気軽に本音を吐いていたのだろう。

関連部分を一部抜粋する。

<原稿は、翁長俊郎(元琉大教授)に翻訳を依頼し、英文の原稿を米軍司令部へ提出した。 当時の軍政長官シーツ少将が、感嘆久しくした、といううわさも伝わった。 にもかかわらず、しばらく反応はなかった。 あとでわかったのだが、米軍司令部で関係者が目をとおしたのち、「オレにもよませろ」と、ほかにも希望者が続出して許可が遅れたのだという。 米側にも好評だったわけである。>『沖縄の証言』(上巻)(303頁)

脱稿後翻訳して米軍に出版の許可を仰いでいることはこの記述で明らか。

<「鉄の暴風」(初版)の序文には、米軍のヒューマニズムが賞賛されている。 「この動乱を通し、われわれが、おそらく終生忘れ得ないのは、米軍の高いヒューマニズムであった。 国境と民族を超えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏み出すことができた。 このことを特筆しておきたい」。 たしかに、戦場の各所で、多くの住民が米軍に救出され、米軍に暖かいイメージを抱いたとしても不思議ではない。 沖縄住民は日本に見離され、米国の被保護者に転落していたのだから。

しかし、「鉄の暴風」が米軍のヒューマニズムを強調したのは、そこに出版の許可条件を満たすための配慮もなされていた、という時代的な制約を見落としてはならないだろう。>(304頁)

太字強調部分は多くの研究者が言及していたが、沖縄タイムス自らがこれを認めた記事は珍しい。

<1949年5月、具志川村栄野比で戦後のラジオ放送の第一声を放った琉球放送(AKAR)は、翌年10月1日の午後7時45分から、毎晩きまった時期に「鉄の暴風」-全文433ページを朗読放送した。 朗読担当者は川平朝清アナウンサー。 クラシックの音楽をバックに流して効果を出したという。>(305頁)

「鉄の暴風」のラジオ放送は、1945年(昭20)12月9日からNHKで放送された、ラジオ番組「真相はこうだ」を明らかに意識していた。

「真相はこうだ」は、NHKの独自番組のように放送されたが、実際は脚本・演出までGHQの民間情報教育局が担当した。

内容は満州事変以来の軍国主義の実態を暴露するドキュメンタリーで、アメリカの都合で故意に歪曲された部分も少なくなかった。

ちなみに沖縄版「真相はこうだ」ともいえる「鉄の暴風」のラジオ朗読をした川平朝清アナウンサーは、ディスク・ジョッキーのジョン・カビラ、元日本マクドナルドマーケティング本部長の川平謙慈、そして俳優の川平慈英という3人の父親である。

<苦しかった執筆条件

牧港篤三談(執筆者の一人ー引用者注)

戦記執筆前に日本の戦記出版類をたいてい読み、太田君もトルストイの「戦争と平和」を精読したと言うことでした>(307頁)

「鉄の暴雨風」の問題の箇所「集団自決」を執筆した太田良博氏は、沖縄タイムス入社直前まで米民政府に勤務する文学愛好家であった。

戦前からのベテラン記者であった牧港篤三氏が執筆の前に準備として目を通したのが日本の戦記物だったのに対し、文学青年の太田氏が精読したのは戦記の類ではなく、トルストイの「戦争と平和」であったという事実は「鉄の暴風」の性格を知る上で興味深いものがある。

<米軍占領下の重ぐるしい時代でしたから、米軍関係のことをリアルに書けば、アメリカさんは歓迎すまい、といった、いま考えると、つまらぬ思惑があったのも事実です。 タイムリーな企画ではあったが、書く条件は苦しかった。>(307頁)

「戦後民主主義」の呪縛に取り込まれた深見裁判長が、必死になって大江健三郎と岩波書店を守るための根拠となる『鉄の暴風』に誤った評価を与えても、執筆者の太田良博氏や、牧港篤三氏がその遺稿や談話で「『鉄の暴風』はウワサで書いた」とか「米軍重圧の思惑のもとに書いた」と吐露している以上、『鉄の暴風』に資料的価値を求める深見裁判長の判断は、逆説的意味で正しいという皮肉な結果になる。

つまり、書かれた昭和24年当時の沖縄が、戦記を書くにはウワサで書くのもやむえなかった時代であり、米軍のいやがることは書けなかった時代であったという歴史を知るために、『鉄の暴風』の資料的価値は充分にあるということになる。

今でも『鉄の暴風』を沖縄戦記のバイブルと狂信する方々は、二人の執筆者の正直な告白には「三匹の猿」のマネをし続けるのだろうか。

見ザル、聞かザル言わザル

【追記】

太田良博記者が『鉄の暴風』を書いたとき、米軍の顔色伺いながら書いたと、吐露する場面が『ある神話の背景』に描かれている。 以下は『沖縄戦「集団自決」の謎と真実』(秦郁彦編)よりの引用です。

曽野綾子は『ある神話の背景』の取材で太田にあったときから、すでに太田の記者としての危うさを察知していた。 曽野は、逆説的に“玄人”という表現を使って、米軍と『鉄の暴風』の関係について、同書の中で次のように述べている。

《太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。「太田氏によれば、この戦記は当時の空気を反映しているという。 当時の社会事情は、アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。 太田氏はそれを私情をまじえずに書き留める側にあった。 「述べて作らず」である。 とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその儘、記録することもまた、筆者としての当然の義務の一つであったと思われる。

「時代が違うと見方が違う」

と太田氏はいう。 最近沖縄県史の編纂所あたりでは、又見方が違うという。 違うのは間違いなのか自然なのか。」(「ある神話の背景」)》

驚いたことに太田氏は『鉄の暴風』を執筆したとき、その当時の米軍の思惑を自著に反映させて「アメリカ軍をヒューマニスティックに扱い、日本軍閥の旧悪をあばく」といった論旨で書いたことを正直に吐露していたのである。

このとき太田は後年曽野と論争することになるとは夢にも思わず、『鉄の暴風」を書いた本音をつい洩らしてしまったのだろう。(『沖縄戦「集団自決」の謎と真実」(183頁、184頁)

【資料保管庫】

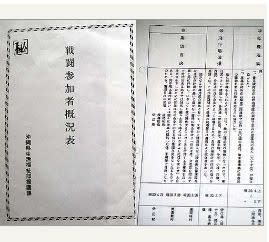

下記引用の琉球新報記事は、タイトルは「歴史を政府が書き換えた、不実の記録」となっているが、実際は政府が援護法認定のために「軍命令があった」と申請すれば良いと示唆した内容である。

結局、存在しなかった「軍命令」を政府が無理やりでっち上げて「援護法」の対象にしたというのだから、そもそも軍命令はなかったという証明にもなっている。

なお執筆者の石原昌家教授は「集団自決」の「軍命あり派」の1人である。

学者の良心とイデオロギーの狭間に立たされる悩ましい論文ではある。

◇

琉球新報 2006年12月7日(水)文化面

問われる「沖縄戦認識」 4 石原昌家 沖縄国際大学教授

不実の記録 政府が書き換え指導 援護法認定、「軍命」基準に

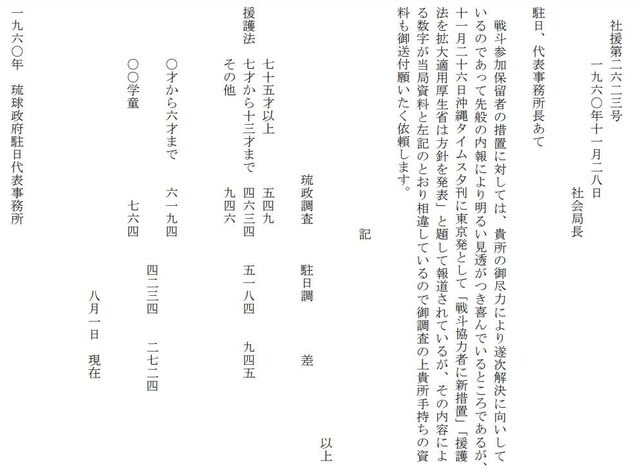

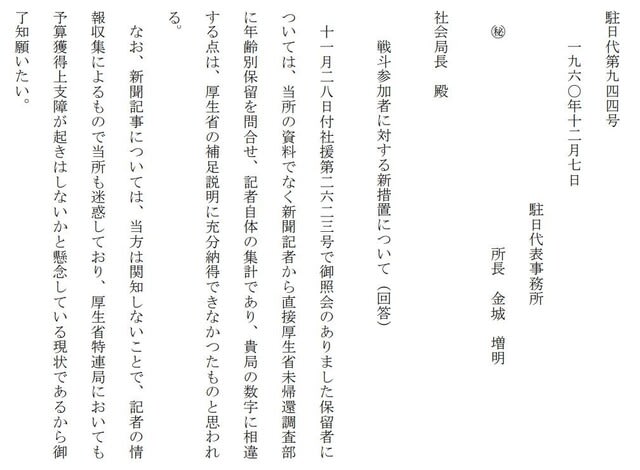

「援護法社会」の沖縄では、日本政府が琉球政府を介在して、沖縄戦体験者に「不実の記録」を指導していた。その構図は、「援護課」資料が浮き彫りにしている。

「援護法」適用にのためという日本政府の「善意の外形」によって、一般住民の沖縄戦体験は「軍民一体の戦闘」という「靖国の視点」による沖縄戦認識として決定付けられることになった。「援護法」で一般住民を「戦闘参加者」として認定するにあたって、日本政府は軍命があったか否かを決め手にしていた。それでは沖縄県公文書館の「援護課」資料で、日本政府の「沖縄戦書き換えの指導」を具体的に見ていきたい。

▼軍命と積極的戦闘協力

1957年8月以降、一般住民の「戦闘参加者の申立書」の提出業務が開始されるや、「援護課」は、58年12月までには38,700件を受付して、厚生省に進達した。その後、5万件受付した段階で、那覇日本政府南方連絡所から61年6月30日で受付業務を締め切るよう通達を受けた。それで「援護課」としては4ヵ年で52、682件を受付処理したが、保留してあるのが12、241件にのぼった(61年7月14日援護課「沖縄戦関係戦闘参加者の処理について」)。

これらの援護業務の記録である「援護課」資料の1960年「戦闘参加者に関する資書類」の中に以下のような具体的「書き換え」指導文書が含まれている。

それは昭和34年10月12日付けで、厚生省引揚援護局未帰還調査部第4調査室長から、琉球政府社会局援護課長殿という宛書きで、「戦闘協力により死亡したものの現認証明について」というタイトルの文書である。

その内容は「別紙記載の戦闘協力者に対し、遺族より弔慰金の請求をされましたが、戦闘協力の内容が消極的に失すると審査課より返却されましたので、死亡者は、要請(指示)事項のみに終始したのではなく、当時の戦況から判断して現認証明事項の如きこともあったものと推定されるので、其の旨、審査課に回答した処、死亡の原因が回答のような積極的戦闘協力によるものであれば現認証明書を添付されたいとのことですが、現認欄記載の如き事項は、当時何人かが現認していると思われるがそうであったら然るべく御とりはからい願います」とある。ここで注目すべき点は、積極的戦闘協力が認定基準になっている、と窺われることである。

更に、62年1月、「戦闘参加者に関する書類綴」(援護課調査係)には、「戦闘参加者の申立書」に対して、厚生省から琉球政府への「要調査事項」として「昭20・5・10食料を求めるため部隊に行ったのは軍命令か、申立書の記述ではその点が不明確であるから解明されたい」と、軍命令の有無を重視している。その点については、「現認証明書を要する戦闘協力者氏名」の一覧表ではより明確な文言が記されている。

当時50歳の県庁職員が、「壕生活の指導並びに避難誘導のため麻文仁村に派遣された」が、「麻文村麻文仁で難民誘導の任務遂行中砲弾の破片により胸部に受傷戦死」したという現認証明に対して、「上記の理由では積極的戦闘協力とは認めがたいとの審査課の意見であるが、積極的戦闘協力の事実はないか 例えば軍命令により弾薬運搬又は食料の輸送の指導若しくは陣地構築の指導等の如きものとか、公務遂行中殉(職)というが、公務の内容はなにか 軍の命令により何か積極的戦闘協力はしたのか」などと具体的に書き方を指導しているのである。

▼0歳児の「準軍属」決定

同じく戦闘参加者についての申立書で未認定の当時9歳の学童のケースとして「壕」提供の記述例をあげよう。日本軍による住民に対する一般的な「壕追い出し」行為は、「艦砲弾が激しいため殆どの壕が破壊されたので作戦上壕を提供せよと命じられたので、軍に協力して他に避難場所を探し求めて彷徨している際、敵の小銃弾で頭部を撃たれ治療も出来ず出血多量で数時間後に死亡した」という表現パターンで、「壕提供」ということに書き換えが行われていった。

62年の同書類綴には、援護法の認定が保留になっていた座間味村の明治9年生が昭20年3月28日、「隊長命令による自決」という内容で「戦闘参加者」として認定されている。さらに66年「援護関係表彰綴」には、宮村幸延座間味村総務課長の「功績調書」に、「1957年8月、慶良間戦における集団自決補償のため上京す 1963年10月 集団自決6歳未満から0歳児まで(148名)準軍属に決定」と記されている。

「援護法で」で一般一般住民を「戦闘参加者」として認定し、「準軍属」扱いするには、6歳以上のもの対して「軍命令」によって「積極的戦闘協力」したものに限られていた。しかし、この「援護課」資料によれば、例外的に軍の命令を聞き分けられないと判断した6歳未満児でも、63年以降確定することになったようである。しかし、それは6歳未満への適用が一般化されるのが81年以降であるので、「戦闘参加概況表」の⑮集団自決に該当するケースのみであった。

かくて、集団自決と認定されると、沖縄戦では0歳児でも「準軍属」扱いされ、軍人同様に「靖国神社」に祭神に祀られることになったのである。

◇

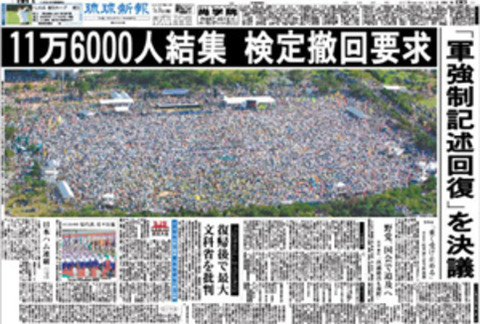

今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影)

今年6月23日の「慰霊の日」、沖縄県南部にある摩文仁の丘の「平和の礎(いしじ)」に刻まれた戦没者の前で手を合わせる遺族(敷田耕造撮影)

:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/4CQHOAF2HZMKZCSYEFUFZZCUO4.jpg)