地下鉄シリーズ

1979年の作品。

この頃は、阪神大震災で宝塚市に移り住んだ頃。

6畳一間の部屋で、ダンボールの上に板をのせて絵を描いていた姿を思いだします。

ヒロクニさんの執念を感じたものです。

地下鉄の入り口が描かれていて、太陽のような?宇宙の輪のようなものが2つ描かれています。

私は、太陽が2つ?でも、ヒロクニさんの絵だから「有り得る」と思ったのでした。

ヒロクニさんは、コロナウイルスの番組で、感染の様子をチェックする毎日。

やはり、82歳なので気になるようだ。

冬は、冬眠の如く家から一歩も出ていないのに、心配しすぎな様子はちょっと可笑しい。

中国の情報集めをしている私は、ツイッターでこんな写真を最近見つけた。

↑China Xinhua News

@XHJapanese

中国北部の内モンゴルで空に日暈(太陽の周りに見える光の輪)が現れた。

「空の瞳」のようで、この白銀の世界で生きるたくましい生物を眺めている。(新華社写真)

この他に、1月26日にモンゴルでは、5つの太陽のように日暈が出ていた情景も見た。

見たい方はこちらから→https://www.youtube.com/watch?v=tRBXt6dYQqI

不思議な現象だなぁ~と自然の驚異に感嘆していました。

この日暈(ひがさ、にちうん)は太陽の周りに現れる光の輪の現象のことで、

月の周りに現れたものは月暈(つきがさ、げつうん)と呼び、

太陽に現れた日暈は、虹のようにも見えることから白虹(はっこう、しろにじ)とも呼ぶそうです。

人知れず、歴史に興味を抱くようになり、中国の歴史書「史記」も「十八史略」も、「項羽と劉邦」、

「三国史」、中国の近代史も読むように。

(ヒロクニさんは、全く興味ありませんが・・・・)

司馬遷(紀元前145年-没年不詳)が書いた「史記」によると、「白虹日を貫けり。太子畏ぢたり」とあり、

荊軻が燕太子の密命を受けて始皇暗殺を計ったがこれに失敗し、逆に燕は反撃を受けたのである.

『史記集解』注によれば、燕太子はたまたま白虹が日を貫くのを見たが、

それが充分に貫徹していないのを知って、暗殺の不成功を覚ったとあるから、云々と続く~

中国では、「白虹日」は兵乱、大乱の予兆といわれています。

雲による光の屈折で起こる自然現象なのですが、ここ最近、北海道をはじめ日本でもよく見られているそうです。

コロナウイルスに追い討ちをかけるように、

もうすぐ中国に、東アフリカで大量発生したサバトビバッタが、中東、パキスタン、インドに

広がっているらしく、それが中国大陸へ向かっているという・・・・。

元朝末期に、異常気象と飢餓、ペストの大流行。そのペストはヨーロッパへも感染。

明朝末期に、ペストや天然痘が流行。

清朝1920年、広東、北京でコレラが流行。コレラは日本に感染。

清朝末期、雲南省からペストが流行。米国に流行。

中華人民共和国も末期に入っているのだろうか?

固唾を呑んで見守っています。

常識の通じる国になって欲しいと思います。

自動手記的な感覚で描いているので、

ヒロクニさんの絵は、無意識の内から出てきたものに近い絵ですが、

不思議さがあります。

日暈という、こういう現象も不思議です。

自然というのは、奥が深い存在です。

中国の歴史の末期パターンを書いていると、悪いことばかりのような印象になってしまうけれど、

国が興り、反映していく時は、様々な文化や、哲学、美しいもの(装飾や工芸品)があり、

才能ある人も現れ、世に伝えられている人もいます。

ただ、日本人は、中国大陸の国は、他民族国家で、

ヨーロッパに例えると、イギリス人の国になりました。今度はフランス人の国になりました。

こんどの政権は、ドイツ民族で~す。という実態が、中国大陸なんです。

清朝は、中央では満州語しか使用しなかったし、いつも文字や言葉が違う国の政権が

入り乱れているという認識をしないと、日本と同じような感覚で捉えていると、

中国のことは分からないと強く思います。

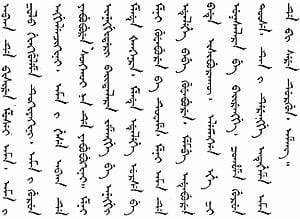

↑こちらは、満州語(清朝)なのですが、漢字とはまったく違います。

利便性で漢字も使用していたというのが大陸での実情です。

モンゴル帝国(モンゴル人)は、文字を持たない民族でした。中央(中原)に近くなってくると、

中国人が知ったことを文字に残しているというのが実情です。

チンギス・ハーンの若い頃の著述が少ないのは、遠いところにいて、

情報が中原の方に伝わってなかったということ。

モンゴル帝国も中原にいるようになり、土着化すると変化していきます。

そういう理由を知るのが、とても面白くて中国の歴史は楽しい。

通商というネットワークも国際規模(当時)本格的だし、ダイナミックです。

歴史的にみると、日本は中国大陸と交易したり、やめたりを繰り返します。

そこには、交易による害が大きくなり、日本の良さを温存するために締め出すのです。

貿易は確かに儲かるのですが・・・・。

中国の歴史も面白いけれど、日本の立場からみた理由を知るのも、面白い。

双方、ちゃんと理由があるのです。

長々と、歴史、歴史と駄文をかきました。

ヒロクニさんは、話をまったく聞いてくれないから、くすぶっているのかしらん?

今年は暖かいせいか、2月に梅が咲きました。

↑春から夏にかけて、アブラムシがたくさん付いたせいか、

昨年より花が少なめ。

↑ちょっと濃いピンクが気に入っています。

↑石で囲ってある所には、ムスカリと水仙を植えています。

まだまだ、庭は冬で、花はあまり咲いていません。

写っているのは、マーガレット、ビオラ、パンジー。

チューリップの芽も見えてきていますが、ちょっと早いような・・・。

いつもより、早く咲くのだろうか?

春は植えた30個のチューリップが楽しみです。

黄色、ワイン色、バラ咲きのもの、ピンクと4色植えました。