16日(木)。昨日は検診準備デーでした まず最初に、豊島区の検診センターに電話して①「肺がん検診」の予約をしました

まず最初に、豊島区の検診センターに電話して①「肺がん検診」の予約をしました ここのところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受付を中止していたらしいのですが、また再開したようです

ここのところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響で受付を中止していたらしいのですが、また再開したようです ただし、3密を避けるため1日の受診者数を絞っているらしく、一番早くて11月24日だというので、その日に予約を入れました

ただし、3密を避けるため1日の受診者数を絞っているらしく、一番早くて11月24日だというので、その日に予約を入れました 次に近所のOクリニックに行き、②「大腸がん検診」の採便セットを受け取り、③「特定検診」(健康診断)が予約なしでもできることを確認しました

次に近所のOクリニックに行き、②「大腸がん検診」の採便セットを受け取り、③「特定検診」(健康診断)が予約なしでもできることを確認しました 早ければ明日にでも受診し、併せて採便セットを提出しようと思います

早ければ明日にでも受診し、併せて採便セットを提出しようと思います 次に駅近くのAクリニックに行き、④「胃がん検診」(胃カメラ)の説明を受け、予約を入れました

次に駅近くのAクリニックに行き、④「胃がん検診」(胃カメラ)の説明を受け、予約を入れました 豊島区の胃カメラ検診は2年に1度なので、初めてチャレンジすることにしました。昨年はバリウムを飲みました

豊島区の胃カメラ検診は2年に1度なので、初めてチャレンジすることにしました。昨年はバリウムを飲みました こちらは一番早くて9月2日だというので、その日の朝一番に予約を入れました

こちらは一番早くて9月2日だというので、その日の朝一番に予約を入れました これで豊島区から案内のあった検診はすべて予約を入れたので、あとは受診日を待つだけです

これで豊島区から案内のあった検診はすべて予約を入れたので、あとは受診日を待つだけです

というわけで、わが家に来てから今日で2115日目を迎え、トランプ米政権は14日、オンライン授業しかない学校に在籍する留学生について「秋以降は米国滞在を認めない」としていた政府の方針を、大学や自治体から訴訟を起こされ、批判の声が広がったことから、発表からわずか8日で撤回した というニュースを見て感想べるモコタロです

いかにトランプ政権が排他的で日和見で自国本位で大統領選に勝てないかが解る

昨日、夕食に「筑前煮」を作りました 食材は野菜と鶏肉と蒟蒻なのでヘルシーです

食材は野菜と鶏肉と蒟蒻なのでヘルシーです

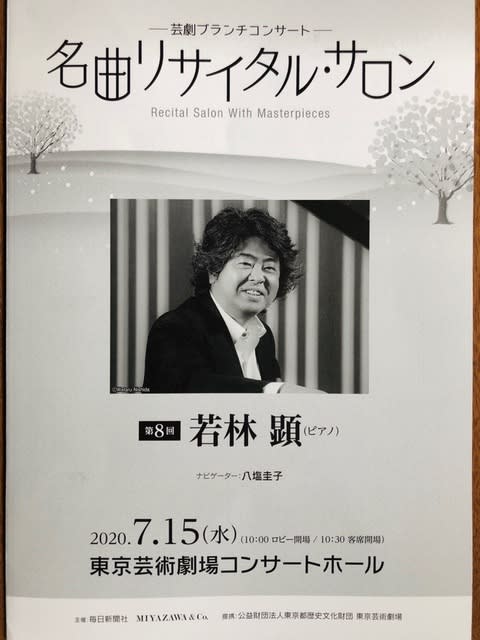

昨日、池袋の東京芸術劇場コンサートホールで芸劇ブランチコンサート「名曲リサイタル・サロン~若林顕 ピアノ・リサイタル」を聴きました プログラムは①ショパン「バラード 第1番」、②リスト「ペトラルカのソネット第104番 ~ 巡礼の年 第2年『イタリア』」、③同「愛の夢」第3番、④同「メフィスト・ワルツ第1番『村の居酒屋での踊り』」、⑤チャイコフスキー「ノクターン 嬰ハ短調 作品19‐4」、⑥シューベルト(リスト編)「セレナード」、⑦バラキレフ「東洋風幻想曲『イスラメイ』」です

プログラムは①ショパン「バラード 第1番」、②リスト「ペトラルカのソネット第104番 ~ 巡礼の年 第2年『イタリア』」、③同「愛の夢」第3番、④同「メフィスト・ワルツ第1番『村の居酒屋での踊り』」、⑤チャイコフスキー「ノクターン 嬰ハ短調 作品19‐4」、⑥シューベルト(リスト編)「セレナード」、⑦バラキレフ「東洋風幻想曲『イスラメイ』」です

東京芸術劇場でコンサートを聴くのは2月12日(水)の芸劇ブランチコンサート以来なので、ほぼ5か月ぶりです 主催者側から事前に何の発表もなかったので、どのようにソーシャルディスタンスを図った座席配置にするのだろう、と思って会場に行くと、やはり手元のチケットは無効となり、新たな座席指定券が配布されました

主催者側から事前に何の発表もなかったので、どのようにソーシャルディスタンスを図った座席配置にするのだろう、と思って会場に行くと、やはり手元のチケットは無効となり、新たな座席指定券が配布されました 本来の席の1列後方ですが、近い席です。ナビゲーターの八塩圭子さんの話によると、会場は百数十人の入りです

本来の席の1列後方ですが、近い席です。ナビゲーターの八塩圭子さんの話によると、会場は百数十人の入りです いつもの4分の1くらいだと思います

いつもの4分の1くらいだと思います

若林顕がピアノに向かい1曲目のショパン「バラード 第1番」の演奏に入ります この曲はフレデリック・ショパン(1810-1849)が1835年に完成した作品です

この曲はフレデリック・ショパン(1810-1849)が1835年に完成した作品です 若林は詩情を湛えながらも力強い演奏を展開しましたが、5か月ぶりに聴くピアノ・ソロの美音は会場の壁と聴衆の心に沁み込みました

若林は詩情を湛えながらも力強い演奏を展開しましたが、5か月ぶりに聴くピアノ・ソロの美音は会場の壁と聴衆の心に沁み込みました 芸劇はとても良いホールだとあらためて感じました

芸劇はとても良いホールだとあらためて感じました 幕間のインタビューによると、若林氏がコンサートの形で演奏するのはコロナ禍後、今回が初めてだそうです

幕間のインタビューによると、若林氏がコンサートの形で演奏するのはコロナ禍後、今回が初めてだそうです

2曲目はリスト「ペトラルカのソネット 第104番 ~ 巡礼の年 第2年『イタリア』」です この曲はフランツ・リスト(1811‐1886)が1858年に出版した作品で、リストがスイスやイタリアなどを旅行した時代の記憶から書いた「巡礼の年」という組曲の「第2年 イタリア」の中の1曲です

この曲はフランツ・リスト(1811‐1886)が1858年に出版した作品で、リストがスイスやイタリアなどを旅行した時代の記憶から書いた「巡礼の年」という組曲の「第2年 イタリア」の中の1曲です ペトラルカというのは中世イタリアの詩人です

ペトラルカというのは中世イタリアの詩人です 若林は技巧を凝らしたこの曲を、大きなスケールで描きました

若林は技巧を凝らしたこの曲を、大きなスケールで描きました

続けて演奏されたリストの「愛の夢」第3番は、もともと歌曲として書かれた作品をピアノ用に編曲したものです 若林は何かに憧れるような心情をロマンティックに歌い上げました

若林は何かに憧れるような心情をロマンティックに歌い上げました

次いで演奏されたリストの「メフィスト・ワルツ第1番『村の居酒屋での踊り』」は、詩人レーナウが書いたファウスト伝説の詩からインスピレーションを受けて作曲したもので、メフィストが何かに憑かれたようにヴァイオリンを弾くシーンを表現したものと言われています まさに超絶技巧曲ですが、若林は何の苦もなくスピード感溢れる演奏を展開、鋭い高音で会場を圧倒しました

まさに超絶技巧曲ですが、若林は何の苦もなくスピード感溢れる演奏を展開、鋭い高音で会場を圧倒しました

5曲目はチャイコフスキー「ノクターン 嬰ハ短調 作品19‐4」です この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1873年に作曲したピアノ曲「6つの小品 作品19」の1曲です

この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1873年に作曲したピアノ曲「6つの小品 作品19」の1曲です 若林の弾くメランコリックな演奏を聴いて、なぜかチャイコフスキーの歌劇「エフゲニー・オネーギン」のタチアーナのアリアを思い出しました

若林の弾くメランコリックな演奏を聴いて、なぜかチャイコフスキーの歌劇「エフゲニー・オネーギン」のタチアーナのアリアを思い出しました あるオペラ解説書に「チャイコフスキーのオペラは歌いにくい」と書かれていたことも思い出しました

あるオペラ解説書に「チャイコフスキーのオペラは歌いにくい」と書かれていたことも思い出しました

6曲目はシューベルト(リスト編)「セレナード」です この曲はフランツ・シューベルトの曲をリストが編曲したものです

この曲はフランツ・シューベルトの曲をリストが編曲したものです この曲を聴いて思い浮かべるのは「メランコリー」という言葉です。メロディーがエコーのように追いかける音楽が印象的

この曲を聴いて思い浮かべるのは「メランコリー」という言葉です。メロディーがエコーのように追いかける音楽が印象的 編曲の妙です

編曲の妙です

最後の曲はバラキレフ「東洋風幻想曲『イスラメイ』」です この曲はミリイ・バラキレフ(1837-1910)が1869年に作曲した作品ですが、プログラム・ノートによると「ピアノ好きの方なら誰もが知る『ピアノ史上最も技巧的に難しい曲』」だそうです

この曲はミリイ・バラキレフ(1837-1910)が1869年に作曲した作品ですが、プログラム・ノートによると「ピアノ好きの方なら誰もが知る『ピアノ史上最も技巧的に難しい曲』」だそうです バラキレフがロシア南部のカフカス地方を旅した時に着想したと言われているそうです

バラキレフがロシア南部のカフカス地方を旅した時に着想したと言われているそうです 演奏を聴いていると、確かにロシア民謡のようなメロディーが聴こえてきました

演奏を聴いていると、確かにロシア民謡のようなメロディーが聴こえてきました 若林は力強く推進力に満ちたアグレッシブな演奏で駆け抜けました

若林は力強く推進力に満ちたアグレッシブな演奏で駆け抜けました

会場いっぱいの拍手に、アンコールがありました イントロでは何の曲か分かりませんでしたが、やがて誰もが知っているメロディーが流れてきました

イントロでは何の曲か分かりませんでしたが、やがて誰もが知っているメロディーが流れてきました ジョニー・マーサー作詞、ヘンリー・マンシーニ作曲、1961年公開映画「ティファニーで朝食を」の劇中、オードリー・ヘップバーンが歌い、その後、アンディ・ウィリアムスが歌って大ヒットとなった「ムーン・リバー」です

ジョニー・マーサー作詞、ヘンリー・マンシーニ作曲、1961年公開映画「ティファニーで朝食を」の劇中、オードリー・ヘップバーンが歌い、その後、アンディ・ウィリアムスが歌って大ヒットとなった「ムーン・リバー」です 誰の編曲か分かりませんが、とても良いアレンジで、演奏も素晴らしかったです

誰の編曲か分かりませんが、とても良いアレンジで、演奏も素晴らしかったです