11日(水)。昨日、大学時代の友人K君から、久しぶりに上京するから明日(11日)飲まないか、というお誘いの電話がありました 今日は錦糸町で当ブログ読者Hさんとアイスコーヒーを飲んで、気が向いたら新日本フィルの室内楽シリーズを聴くつもりでいたのですが、K君は12日午前には帰郷してしまうというので、迷った挙句 K君と都内某所で飲むことにしました

今日は錦糸町で当ブログ読者Hさんとアイスコーヒーを飲んで、気が向いたら新日本フィルの室内楽シリーズを聴くつもりでいたのですが、K君は12日午前には帰郷してしまうというので、迷った挙句 K君と都内某所で飲むことにしました Hさんとお会いするのを楽しみにしていたのですが、いずれ いつかお会いする機会があると思うので、次のチャンスを待ちたいと思います

Hさんとお会いするのを楽しみにしていたのですが、いずれ いつかお会いする機会があると思うので、次のチャンスを待ちたいと思います Hさん、もし新日本フィルの篠原英和さんにお会いになったら よろしくお伝えいただければ幸いです

Hさん、もし新日本フィルの篠原英和さんにお会いになったら よろしくお伝えいただければ幸いです

というわけで、わが家に来てから今日で1378日目を迎え、トランプ米大統領の個人運転手を25年以上務めたというノエル・シントロン氏が9日、トランプ一族が経営する「トランプ・オーガニゼーション」を相手取り、過去6年間で3300時間の超過労働分の賃金 約17万8千ドル(約2000万円)が支払われていないとして訴訟を起こした というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプ大統領一族の経営ってせこいよね このケースも交渉で値切るんだろうな

昨日は、夕食に勝浦氏在住のS君が送ってくれたアジを塩焼き イカを丸焼きにして、「生野菜と生ハムのサラダ」と「マグロの山掛け」を作りました アジもイカも新鮮でとても美味しかったです

アジもイカも新鮮でとても美味しかったです

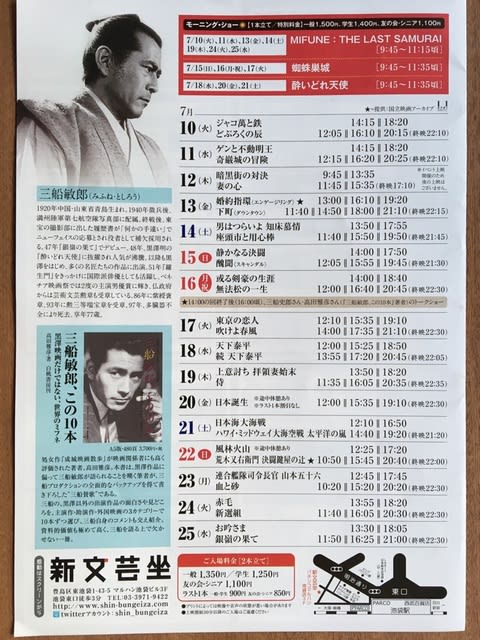

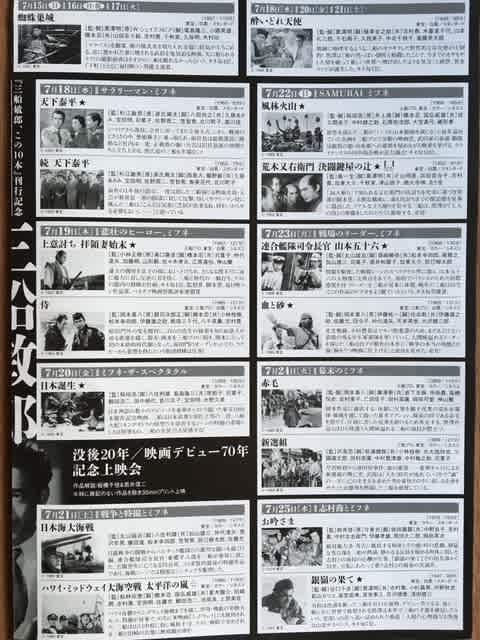

現在、池袋の新文芸坐では「永遠の映画スター三船敏郎~没後20年/映画デビュー70年記念上映会」を開催中です

三船敏郎というと、私などは「七人の侍」「用心棒」「椿三十郎」「羅生門」といった黒澤明監督の作品を思い浮かべますが、この上映会では黒澤作品以外の作品を中心に上映されます 今回上映されるのは全33作品ですが、このうち黒澤明監督による作品は「蜘蛛巣城」「酔いどれ天使」「静かなる決闘」「醜聞(スキャンダル)」の4作品のみで、あとは稲垣浩、岡本喜八、木下恵介、熊井啓ほかの監督作品です

今回上映されるのは全33作品ですが、このうち黒澤明監督による作品は「蜘蛛巣城」「酔いどれ天使」「静かなる決闘」「醜聞(スキャンダル)」の4作品のみで、あとは稲垣浩、岡本喜八、木下恵介、熊井啓ほかの監督作品です

ということで 昨日「 MIFUNE : THE LAST SAMURAI 」を観ました これはスティーヴン・オカザキ監督・脚本による2018年ドキュメンタリー映画(80分)です

これはスティーヴン・オカザキ監督・脚本による2018年ドキュメンタリー映画(80分)です

この映画は、三船敏郎の息子・史郎や黒澤組のスクリプターを務めた野上照代をはじめ香川京子、司葉子、八千草薫、役所広司など三船を良く知る俳優たちから、三船の演技に魅了されたスティーブン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシといった海外の名監督まで、三船を取り巻く映画関係者への膨大なインタビューと貴重な映像によって、サムライ映画を世界に知らしめた三船敏郎の波乱万丈の人生を紹介しています

一番驚いたのは野上照代さんの証言で、「『蜘蛛巣城』のラストで、三船さん演じる武時が次々と矢を射かけられるシーンがありますが、あれは編集じゃなくて、大学の弓道部の学生が実際に矢を射ていたんですよ 極めて危険なシーンでしたが、三船さんは自分を取り立てて成長させてくれた黒澤監督に恩義を感じて我慢して演じたんだと思います

極めて危険なシーンでしたが、三船さんは自分を取り立てて成長させてくれた黒澤監督に恩義を感じて我慢して演じたんだと思います 」というものです。それは怖いですよね。弓道の師範じゃなくて大学生が自分めがけて矢を射ってくるんですから

」というものです。それは怖いですよね。弓道の師範じゃなくて大学生が自分めがけて矢を射ってくるんですから この時、三船氏は本気で恐怖を感じていたようで、撮影終了後に黒澤監督に「俺を殺す気か

この時、三船氏は本気で恐怖を感じていたようで、撮影終了後に黒澤監督に「俺を殺す気か 」と怒鳴ったといいます。気持ちはよく分かります

」と怒鳴ったといいます。気持ちはよく分かります

また、野上さんの証言によると、黒澤監督は他の役者には事細かに演技指導をしていたのに、三船には「好きにやっていいよ」と言っていたということです 黒澤監督は三船に余計な演技指導をすると彼の潜在能力を殺すことになると感じていたのでしょう

黒澤監督は三船に余計な演技指導をすると彼の潜在能力を殺すことになると感じていたのでしょう

スピルバーグ監督は「荒野の七人」(1960年・アメリカ)を観た時よりも オリジナルの「七人の侍」(1954年)を観た時の方が大きな衝撃を受けたと語っています 彼は黒澤映画から大きな影響を受け、「スターウォーズ」を製作した時、黒澤監督の「隠し砦の三悪人」(1958年)に出てくる大将・真壁六郎太に付き添う百姓コンビをモデルに C3-POとR2-D2のロボット・コンビを登場させています

彼は黒澤映画から大きな影響を受け、「スターウォーズ」を製作した時、黒澤監督の「隠し砦の三悪人」(1958年)に出てくる大将・真壁六郎太に付き添う百姓コンビをモデルに C3-POとR2-D2のロボット・コンビを登場させています

この映画では「羅生門」「七人の侍」「蜘蛛巣城」「用心棒」「赤ひげ」など黒澤+三船コンビによる名場面が細切れで短時間ながら紹介されているほか、序盤では日本映画の創成期の無声映画も紹介されていて、「日本映画の歴史」を勉強する機会にもなります 黒澤明ファン、三船敏郎ファンには必見です

黒澤明ファン、三船敏郎ファンには必見です

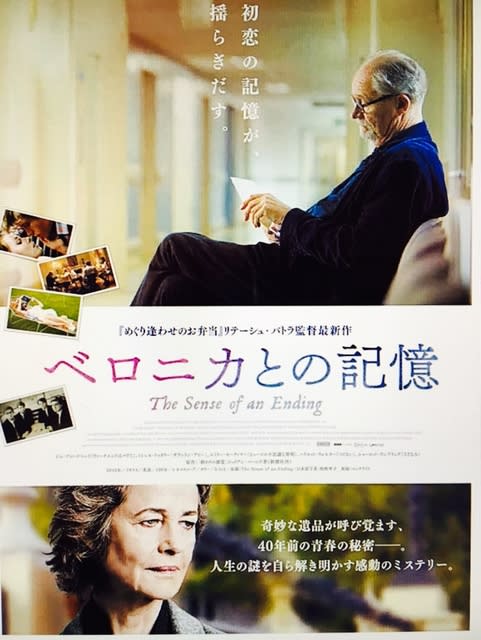

40年も前に別れた初恋の相手ベロニカの母親がトニーに日記を残しているというものだった

40年も前に別れた初恋の相手ベロニカの母親がトニーに日記を残しているというものだった トニーは長い間忘れていた青春時代の思い出を呼び起こしながら、若くして自殺した親友や初恋にまつわる真実を手繰り寄せていく。そして、トニーは40年間ベロニカのことを誤解していたことを知る

トニーは長い間忘れていた青春時代の思い出を呼び起こしながら、若くして自殺した親友や初恋にまつわる真実を手繰り寄せていく。そして、トニーは40年間ベロニカのことを誤解していたことを知る

かくして、教会でアンによってハリエットの死亡記事が読まれることとなる

かくして、教会でアンによってハリエットの死亡記事が読まれることとなる

普段から「あの人はいい人だ」と思われている人は何の問題もありませんが、この映画の主人公のハリエットのように「天下の嫌われ者」の場合は問題が複雑です

普段から「あの人はいい人だ」と思われている人は何の問題もありませんが、この映画の主人公のハリエットのように「天下の嫌われ者」の場合は問題が複雑です ハリエットのように生き方を変えることが出来れば良いですが、人間、歳を取ると自分の信条や生き方を変えて、他人に合わせて生きることは容易ではありません

ハリエットのように生き方を変えることが出来れば良いですが、人間、歳を取ると自分の信条や生き方を変えて、他人に合わせて生きることは容易ではありません だれが何と言おうがあの悪習は変えようとしないでしょうね。それがじいさんのアイデンティティーだからです

だれが何と言おうがあの悪習は変えようとしないでしょうね。それがじいさんのアイデンティティーだからです

アジ、サバ、赤身魚、イカ等が箱から溢れんばかりです

アジ、サバ、赤身魚、イカ等が箱から溢れんばかりです 最近、わが家では週に1度は魚料理にすることが定着しているので、助かります。持つべきものは友だちです

最近、わが家では週に1度は魚料理にすることが定着しているので、助かります。持つべきものは友だちです

アマチュア・オーケストラ特有の現象ですが、演奏する側からすれば知っている親しい人に聴いてほしいでしょうし、聴く側からも知っている人の演奏だからこそ聴きたいと思うでしょう

アマチュア・オーケストラ特有の現象ですが、演奏する側からすれば知っている親しい人に聴いてほしいでしょうし、聴く側からも知っている人の演奏だからこそ聴きたいと思うでしょう

曲名だけでは分かりにくいのですが、カッコウの鳴き声が聴こえてきたりすると「ああ、この曲か

曲名だけでは分かりにくいのですが、カッコウの鳴き声が聴こえてきたりすると「ああ、この曲か 」と思い出します。とてものどかで良い曲です

」と思い出します。とてものどかで良い曲です 金庫屋さんは売り上げを達成して大金が入り、そのお金を入れる丈夫な金庫を作ったとさ。めでたしめでたし

金庫屋さんは売り上げを達成して大金が入り、そのお金を入れる丈夫な金庫を作ったとさ。めでたしめでたし

満を持して神奈川県民ホールに出かけましたが、当日のプログラムはベートーヴェンの交響曲第4番と第7番という願ってもない楽曲でした

満を持して神奈川県民ホールに出かけましたが、当日のプログラムはベートーヴェンの交響曲第4番と第7番という願ってもない楽曲でした

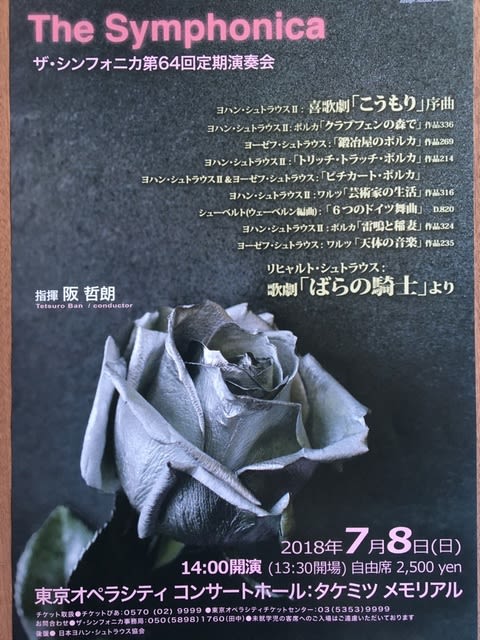

次に、第2幕でばらの騎士が登場する時のファンファーレです。感動的な演奏でした

次に、第2幕でばらの騎士が登場する時のファンファーレです。感動的な演奏でした

昨日、長袖シャツをタンスにしまい半袖シャツを出しました。長嶋さん言うところの「いわゆる一つの衣替え」です

昨日、長袖シャツをタンスにしまい半袖シャツを出しました。長嶋さん言うところの「いわゆる一つの衣替え」です 今まではコンサートホールや喫茶店で冷房が効きすぎて寒い場合を想定して長袖シャツを着て出かけていましたが、いつも袖をめくって半袖状態にしていたので、これでは同じことだ、ということで思い切って半袖に切り替えました

今まではコンサートホールや喫茶店で冷房が効きすぎて寒い場合を想定して長袖シャツを着て出かけていましたが、いつも袖をめくって半袖状態にしていたので、これでは同じことだ、ということで思い切って半袖に切り替えました 」と リード記事を読んだら「グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンというアメリカの巨大IT企業4社の頭文字だということでした

」と リード記事を読んだら「グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンというアメリカの巨大IT企業4社の頭文字だということでした 」として、「ガ-ファのサービスは便利だが、それと引き換えに何を失っているのかについて向き合う必要がある」と主張しています

」として、「ガ-ファのサービスは便利だが、それと引き換えに何を失っているのかについて向き合う必要がある」と主張しています

現在、モスクワ音楽院とミュンヘン音楽大学の常任教授を務めるほか、主要な国際コンクールの審査員を務めています

現在、モスクワ音楽院とミュンヘン音楽大学の常任教授を務めるほか、主要な国際コンクールの審査員を務めています

といった端正ながらも堂々たるものでした

といった端正ながらも堂々たるものでした

」

」 いかにも気配りのコバケンらしい あいさつだと思いました

いかにも気配りのコバケンらしい あいさつだと思いました

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「ラルゲット」、第3楽章「ロンド・アル・エスパニョール」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」、第2楽章「ラルゲット」、第3楽章「ロンド・アル・エスパニョール」の3楽章から成ります

」とはっきりと死を意識した最後のアリアを歌いますが、この時 彼女の目から涙が流れていました。それを観ているわれわれは、彼女こそヴィオレッタその人だと確信します

」とはっきりと死を意識した最後のアリアを歌いますが、この時 彼女の目から涙が流れていました。それを観ているわれわれは、彼女こそヴィオレッタその人だと確信します

バルコニー席を除く288席のうち8割方埋まっている感じです

バルコニー席を除く288席のうち8割方埋まっている感じです カルメンは歌って踊って演技してと3拍子揃っていないと務まりませんが、彼女はスタミナ十分です

カルメンは歌って踊って演技してと3拍子揃っていないと務まりませんが、彼女はスタミナ十分です 同じ現代でもちょっと昔の現代でしょうか

同じ現代でもちょっと昔の現代でしょうか

ところが、第3幕に入ると何と10台もの車が次々とステージに現われ駐車していきます

ところが、第3幕に入ると何と10台もの車が次々とステージに現われ駐車していきます

全編を通してこのような演出が見られますが、しつこさはなく、カメラの露出は最低限に抑えられています

全編を通してこのような演出が見られますが、しつこさはなく、カメラの露出は最低限に抑えられています