22日(水)。昨夜、東京交響楽団からメール配信があり、今年3月28日に開催予定で8月13日に延期となっていた「第678回 定期演奏会(マタイ受難曲)」は、チケット完売となったが、収容人数に関するガイドラインが緩和されておらず、アマチュア合唱団を伴う合唱作品を安全に開催することが困難であることに鑑み、中止することになったとしています 真夏のマタイを期待していただけにとても残念です

真夏のマタイを期待していただけにとても残念です

ということで、わが家に来てから今日で2121日目を迎え、トランプ米大統領は10日、自信がマスクを着用したモノクロ写真をツイッターに投稿し、「他人との距離が取れない時、マスクの着用は愛国的だと多くの人が言っている。私ほど愛国的な人物はいない」と書き込んだ というニュースを見て感想を述べるモコタロです

新型コロナ世界一の感染者377万人 死者14万人で 愛国的な大統領が聞いて呆れる

昨日は土用丑の日だったので、夕食は「鰻丼」と「肝吸い」にしました。あとは浅漬け(キュウリ、カブ、大根、ナス、人参)です 鰻は長焼きを娘と半分こしました

鰻は長焼きを娘と半分こしました

昨日、池袋の新文芸坐で「ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密」と「9人の翻訳家 囚われたベストセラー」の2本立てを観ました

「ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密」はライアン・ジョンソン監督による2019年フランス・ベルギー合作映画(105分)です

世界的ミステリー作家ハーラン・スロンビーの85歳の誕生パーティーが彼の豪邸で開かれた その翌朝、家政婦フランがハーランの死体を発見する

その翌朝、家政婦フランがハーランの死体を発見する 匿名の人物から捜査の依頼を受けた名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル・クレイグ)は、事件の調査を進めていく

匿名の人物から捜査の依頼を受けた名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル・クレイグ)は、事件の調査を進めていく 莫大な遺産を抱えるハーランの子どもたちとその家族、家政婦、専属看護師といった屋敷にいた全員が事件の第一容疑者となったことから、裕福な家族の裏側に隠れた様々な人間関係があぶり出されていく

莫大な遺産を抱えるハーランの子どもたちとその家族、家政婦、専属看護師といった屋敷にいた全員が事件の第一容疑者となったことから、裕福な家族の裏側に隠れた様々な人間関係があぶり出されていく

この作品は「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」を監督したライアン・ジョンソンが、アガサ・クリスティーに捧げて脚本を書いたオリジナルの密室殺人ミステリーです

私立探偵ブノワを演じるのは「007」シリーズでお馴染みのダニエル・グレイグです。マッチョなジェームズ・ボンドが私立探偵に転身とは驚きです

死亡したハーランの家族は、長女リンダ夫妻、リンダの息子ランサム、次男ウォルト一家、亡き長男の妻子、年齢不詳の母ナナです 家族はそれぞれ問題を抱えていてハーランから叱責を受けています

家族はそれぞれ問題を抱えていてハーランから叱責を受けています ハーランが唯一心を許していたのは家族でもない専属看護師マルタでした。誕生パーティーの後、いつもの習慣でマルタはハーランに薬を投与しますが、間違えてモルヒネを大量に投与してしまったことに気が付きます

ハーランが唯一心を許していたのは家族でもない専属看護師マルタでした。誕生パーティーの後、いつもの習慣でマルタはハーランに薬を投与しますが、間違えてモルヒネを大量に投与してしまったことに気が付きます 10分以内に拮抗薬を注射しないとハーランが命を落としてしまうとマルタはパニックに陥ります

10分以内に拮抗薬を注射しないとハーランが命を落としてしまうとマルタはパニックに陥ります 余命いくばくもないハーランは、家族よりも信頼のおけるマルタが困らないように、一大決心をし、マルタに大芝居を打つように言い残し自害します

余命いくばくもないハーランは、家族よりも信頼のおけるマルタが困らないように、一大決心をし、マルタに大芝居を打つように言い残し自害します この時点で、事件はマルタの薬の誤投与をキッカケとするハーランの自殺であることが明らかになりますが、ブノワは、誰かが2種類ある薬の瓶の中身を入れ替えていたことを見抜きます

この時点で、事件はマルタの薬の誤投与をキッカケとするハーランの自殺であることが明らかになりますが、ブノワは、誰かが2種類ある薬の瓶の中身を入れ替えていたことを見抜きます その犯人こそ、ブノワに捜査を依頼した人物だったのです

その犯人こそ、ブノワに捜査を依頼した人物だったのです

事件の解決のカギは、マルタは嘘をつくと嘔吐する癖があることです ブノワは彼女の癖を利用し、誘導尋問で生前ハーランが彼女に伝えていた家族の醜聞を聞き出し、事件の真相に迫ります

ブノワは彼女の癖を利用し、誘導尋問で生前ハーランが彼女に伝えていた家族の醜聞を聞き出し、事件の真相に迫ります

ハーランによる遺言状に「すべての遺産はマルタに相続する」と書かれていることが弁護士から告げられると、家族たちはマルタに「今まであなたに良くしてきたのだから、よく考えて相続を放棄すべきだ 」と迫ります。この辺は、お金がからむと人間は欲に駆られて汚くなるという、よくある話を描いています

」と迫ります。この辺は、お金がからむと人間は欲に駆られて汚くなるという、よくある話を描いています

さて、音楽です ブノワがハーランの年齢不詳の母ナナに、夜中に誰か見なかったか、と訊くシーンがあります

ブノワがハーランの年齢不詳の母ナナに、夜中に誰か見なかったか、と訊くシーンがあります その時バックに流れていたのはヴェルディのオペラ「椿姫」第1幕の終盤でヴィオレッタがアルフレードに惹かれる自分に気づいて真実の愛を得た喜びを歌うアリア「ああ、多分、あの方なのよ」です

その時バックに流れていたのはヴェルディのオペラ「椿姫」第1幕の終盤でヴィオレッタがアルフレードに惹かれる自分に気づいて真実の愛を得た喜びを歌うアリア「ああ、多分、あの方なのよ」です つまり、ナナさんが夜中に見たのは「あの方」(真犯人)だったというわけです

つまり、ナナさんが夜中に見たのは「あの方」(真犯人)だったというわけです

「9人の翻訳家 囚われたベストセラー」はレジス・ロワンサル監督による2019年アメリカ映画(131分)です

フランスの人里離れた村にある洋館に、オスカル・ブラック著による全世界待望のミステリー小説「デダリュス」完結編の各国同時発売に向けて、9人の翻訳家が集められた ロシア語担当のカテリーナ、スペイン語担当のハビエル、ドイツ語担当のイングリット、中国語担当のチェン、ポルトガル語担当のテルマ、英語担当のアレックス、イタリア語担当のダリオ、デンマーク語担当のエレーヌ、ギリシア語担当のコンスタンティノスの9人です

ロシア語担当のカテリーナ、スペイン語担当のハビエル、ドイツ語担当のイングリット、中国語担当のチェン、ポルトガル語担当のテルマ、英語担当のアレックス、イタリア語担当のダリオ、デンマーク語担当のエレーヌ、ギリシア語担当のコンスタンティノスの9人です 翻訳家たちは外部との接触を一切禁止され、毎日20ページずつ渡される原稿を翻訳していく

翻訳家たちは外部との接触を一切禁止され、毎日20ページずつ渡される原稿を翻訳していく しかし、ある夜 出版社のエリック・アングストローム社長のもとに「冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロを支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば全ページを流出させる」という脅迫メールが届く

しかし、ある夜 出版社のエリック・アングストローム社長のもとに「冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロを支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば全ページを流出させる」という脅迫メールが届く 犯人は9人以外に考えられない。果たして誰の仕業か

犯人は9人以外に考えられない。果たして誰の仕業か

(以下、ネタバレ注意)

この映画は、世界的なベストセラー「ダ・ヴィンチ・コード」をはじめとするダン・ブラウンの小説「ロバート・ラングドン」シリーズの出版秘話をもとにしたミステリー映画です シリーズ第4作の「インフェルノ」出版時に、違法流出防止のため各国の翻訳家たちを秘密の地下室に隔離して翻訳を行ったという前代未聞のエピソードを題材に映画化しています

シリーズ第4作の「インフェルノ」出版時に、違法流出防止のため各国の翻訳家たちを秘密の地下室に隔離して翻訳を行ったという前代未聞のエピソードを題材に映画化しています

9人の翻訳家たちは洋館に閉じ込められる際にインターネットの使用を禁止されているので、こういう犯罪は単独ではできないだろうと思っていましたが、案の定、9人のうち1人が洋館に入る前に他の4人に話を持ち掛け共犯者になっていたのです それは元原稿が入ったアングストロームのカバンを通勤電車内で偽物とすり替え、コピーを取った上でまた彼のもとに戻すという計画です

それは元原稿が入ったアングストロームのカバンを通勤電車内で偽物とすり替え、コピーを取った上でまた彼のもとに戻すという計画です この計画は実行され成功します

この計画は実行され成功します これで真相は判明したと思いきや、驚くべきはその後の展開です

これで真相は判明したと思いきや、驚くべきはその後の展開です 実は「デダリュス」の作者はオスカル・ブラックではなかった

実は「デダリュス」の作者はオスカル・ブラックではなかった 「本は売れれば良い」と商業主義に徹し、自分の父親同然だったフォンテーヌ(オスカル・ブラックを名乗っていた)を殺したアングストロームに対する真の作者の復讐だったのです

「本は売れれば良い」と商業主義に徹し、自分の父親同然だったフォンテーヌ(オスカル・ブラックを名乗っていた)を殺したアングストロームに対する真の作者の復讐だったのです

予想外のどんでん返しに、ただただ唖然としました

この映画では、シューベルトの「アヴェ・マリア」が流れましたが、残念ながらどのシーンか思い出せません

その後、いろいろな市場で人々の拾い集める動作を観察しているうちに、ミレーの名画「落穂拾い」を連想し、田舎ではまだ落穂拾いをしているのだろうかという疑問にかられ、ハンディカメラを手に フランス各地の「現代の落穂拾い」を探す旅に出かけます

その後、いろいろな市場で人々の拾い集める動作を観察しているうちに、ミレーの名画「落穂拾い」を連想し、田舎ではまだ落穂拾いをしているのだろうかという疑問にかられ、ハンディカメラを手に フランス各地の「現代の落穂拾い」を探す旅に出かけます その一方で、農地の管理人や地主に 彼らが残り物を持ち去ることをどう思っているのかをインタビューし、その上で法律家に法律上の見解を聞き出し、「食物の場合は 収穫が終わった後なら、それらを拾って食用にしたり売り物にしても罪にならない」ことを明らかにします

その一方で、農地の管理人や地主に 彼らが残り物を持ち去ることをどう思っているのかをインタビューし、その上で法律家に法律上の見解を聞き出し、「食物の場合は 収穫が終わった後なら、それらを拾って食用にしたり売り物にしても罪にならない」ことを明らかにします あるイシューについて一方の立場だけでなく、別の立場の考え方も併せて提示することは、ジャーナリズムの鉄則ですが、その意味で バルダ監督はジャーナリスティックなアプローチで「現代の落穂拾い」を捉えています

あるイシューについて一方の立場だけでなく、別の立場の考え方も併せて提示することは、ジャーナリズムの鉄則ですが、その意味で バルダ監督はジャーナリスティックなアプローチで「現代の落穂拾い」を捉えています

私が解るのは「ミセス・ロビンソン」「カルフォルニア・ドリーミング」ぐらいなものでしたが、とにかく、これらの歌が楽しい映画に仕立て上げています

私が解るのは「ミセス・ロビンソン」「カルフォルニア・ドリーミング」ぐらいなものでしたが、とにかく、これらの歌が楽しい映画に仕立て上げています

」と言って投げ捨て、看板を見て「(自分の顔が)二重顎になってるぜ

」と言って投げ捨て、看板を見て「(自分の顔が)二重顎になってるぜ 」と文句を言って看板を倒して去っていきます

」と文句を言って看板を倒して去っていきます

「海辺のカフカ」「1Q84」「騎士団長殺し」など著書多数。川上未映子は1976年、大阪府生まれ。2007年にデビュー小説「わたくし率 イン 歯ー、または世界」が第137回芥川賞候補になる。2008年「乳と卵」で第138回芥川賞受賞。著書多数

「海辺のカフカ」「1Q84」「騎士団長殺し」など著書多数。川上未映子は1976年、大阪府生まれ。2007年にデビュー小説「わたくし率 イン 歯ー、または世界」が第137回芥川賞候補になる。2008年「乳と卵」で第138回芥川賞受賞。著書多数

一つはゴーリキーの『どん底』の中で、乞食だか巡礼だかが話している時、一人が『おまえ、俺の話、ちゃんと聞いてんのか』と言うと、もう一人が『俺はつんぼじゃねえや』と答える

一つはゴーリキーの『どん底』の中で、乞食だか巡礼だかが話している時、一人が『おまえ、俺の話、ちゃんと聞いてんのか』と言うと、もう一人が『俺はつんぼじゃねえや』と答える 是非、本書を手に取って川上未映子の鋭いツッコミと、ユーモアを交えて答える村上春樹の応戦ぶりを堪能していただきたいと思います

是非、本書を手に取って川上未映子の鋭いツッコミと、ユーモアを交えて答える村上春樹の応戦ぶりを堪能していただきたいと思います

地方のアパートに一人住まいをして、炊事・洗濯など何から何まで自分でやらなければならない状況に置かれ、親の苦労が少しは分かってくれているのだと思います

地方のアパートに一人住まいをして、炊事・洗濯など何から何まで自分でやらなければならない状況に置かれ、親の苦労が少しは分かってくれているのだと思います

ほぼ5か月ぶりの再会に際してエールの拍手です

ほぼ5か月ぶりの再会に際してエールの拍手です 第3楽章は一転、軽快なテンポにより推進力に満ちた演奏が展開、新しい時代を切り開こうとするベートーヴェンの意欲を感じさせました

第3楽章は一転、軽快なテンポにより推進力に満ちた演奏が展開、新しい時代を切り開こうとするベートーヴェンの意欲を感じさせました

第3楽章のスケルツォと第4楽章のアレグロ・ヴィヴァーチェを聴いていて、「何と長い曲なんだろう」と今さらながら感じました

第3楽章のスケルツォと第4楽章のアレグロ・ヴィヴァーチェを聴いていて、「何と長い曲なんだろう」と今さらながら感じました

中には無数の釘が仕込まれたパイプ爆弾が入っていた

中には無数の釘が仕込まれたパイプ爆弾が入っていた そんな状況に異を唱えるべく、ジュエルと旧知の弁護士ワトソン・ブライアント(サム・ロックウェル)が立ち上がる

そんな状況に異を唱えるべく、ジュエルと旧知の弁護士ワトソン・ブライアント(サム・ロックウェル)が立ち上がる

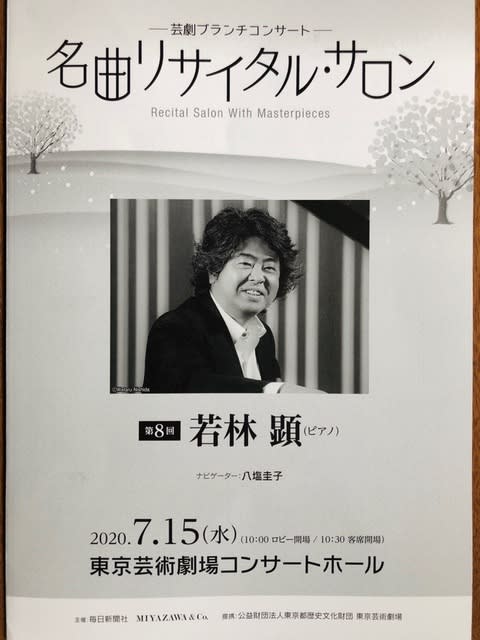

若林は何かに憧れるような心情をロマンティックに歌い上げました

若林は何かに憧れるような心情をロマンティックに歌い上げました

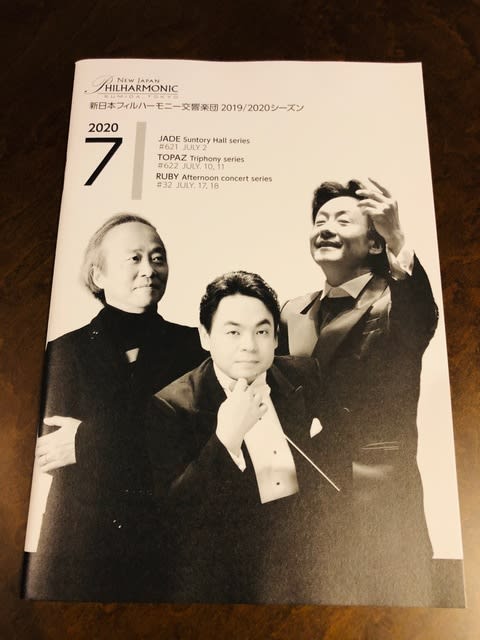

私はオーケストラ公演を中心に12公演申し込みました

私はオーケストラ公演を中心に12公演申し込みました

やがてオランダ船水夫たちの嘲笑の合唱が爆発する

やがてオランダ船水夫たちの嘲笑の合唱が爆発する エリックに気遣われ説得されるゼンタの姿を見て、交わされる話を耳にしたオランダ人船長は、またも救済を失ったと絶望し、出航して行く

エリックに気遣われ説得されるゼンタの姿を見て、交わされる話を耳にしたオランダ人船長は、またも救済を失ったと絶望し、出航して行く (以上第3幕)

(以上第3幕)

秋刀魚、鯵、赤魚、鯖が所狭しと収まっています。魚のローテの日はこれで決まりです

秋刀魚、鯵、赤魚、鯖が所狭しと収まっています。魚のローテの日はこれで決まりです

宣言は解除されたが、いつ同様の状況に陥るか分からない

宣言は解除されたが、いつ同様の状況に陥るか分からない

先日、人気作家・中山七里氏 御用達の成城石井オリジナル「プレミアム チーズケーキ」を買ったつもりが、アーモンドとレーズンが入っていない方を買ってしまったので、今回はよく見て購入しました

先日、人気作家・中山七里氏 御用達の成城石井オリジナル「プレミアム チーズケーキ」を買ったつもりが、アーモンドとレーズンが入っていない方を買ってしまったので、今回はよく見て購入しました