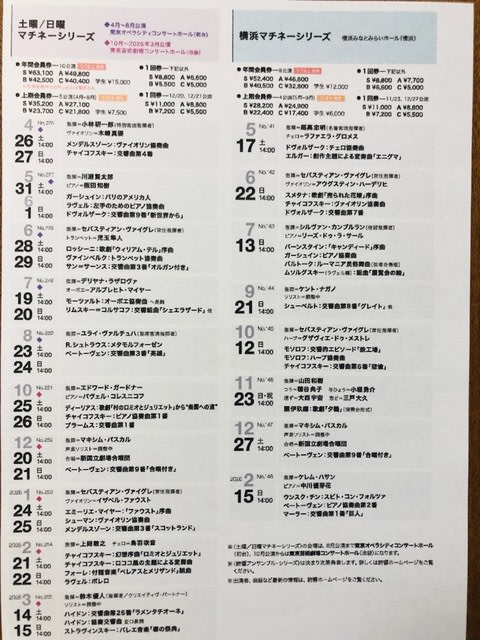

10日(日)。東京交響楽団から2025年度定期演奏会の年間チケットが届きました さっそく手帳の日程表に開演時間・会場とともに書き入れておきました

さっそく手帳の日程表に開演時間・会場とともに書き入れておきました

昨日、東京フィルの2025シーズンの席替え手続きをしました WEBでの受付はしないので、午前10時から何度か電話をかけたのですが、全然つながらず12時半頃にやっとつながりました

WEBでの受付はしないので、午前10時から何度か電話をかけたのですが、全然つながらず12時半頃にやっとつながりました 現在の席は1階右ブロックの左通路側ですが、後ろ過ぎるのでもっと前方の席を求めました

現在の席は1階右ブロックの左通路側ですが、後ろ過ぎるのでもっと前方の席を求めました いくつか候補があったのですが、最終的に 現行より6列前の左ブロック、通路から2つ目の席を選びました

いくつか候補があったのですが、最終的に 現行より6列前の左ブロック、通路から2つ目の席を選びました やはり通路側席は難しいようです

やはり通路側席は難しいようです

ということで、わが家に来てから今日で3589日目を迎え、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんから性加害を受けたとする女性2人の証言を報じた週刊文春の記事を巡り、松本さんが発行元の文芸春秋などに5億5千万円の損害賠償と訂正記事の掲載を求めた高等地裁の訴訟は8日、松本さん側が訴えを取り下げ、文春側も同意したことにより訴訟は終結した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

松本側の実質的な敗訴だ これでお笑い界への復帰が許されるなら お笑い草になる

昨夜、サントリーホールで東京交響楽団「第726回定期演奏会」を聴きました プログラムは①ラヴェル「スペイン狂詩曲」、②ジャレル「クラリネット協奏曲」、③デュリュフレ「レクイエム 作品9」です

プログラムは①ラヴェル「スペイン狂詩曲」、②ジャレル「クラリネット協奏曲」、③デュリュフレ「レクイエム 作品9」です 演奏は②のクラリネット独奏=マグヌス・ホルマンデル(マルティン・フレストの代役) 、③のテノール独唱=青山貴、メゾソプラノ独唱=中島郁子、合唱=東響コーラス、指揮=ジョナサン・ノットです

演奏は②のクラリネット独奏=マグヌス・ホルマンデル(マルティン・フレストの代役) 、③のテノール独唱=青山貴、メゾソプラノ独唱=中島郁子、合唱=東響コーラス、指揮=ジョナサン・ノットです

オケは左奥にコントラバス(6)、前に左から第1ヴァイオリン(12)、チェロ(6)、ヴィオラ(8)、第2ヴァイオリン(12)という対抗配置。ステージ上手にはハープが2台スタンバイします。コンマスはグレブ・ニキティンです

1曲目はラヴェル「スペイン狂詩曲」です この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1907年から翌08年にかけて作曲、1908年3月15日にパリのシャトレ座で初演されました

この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1907年から翌08年にかけて作曲、1908年3月15日にパリのシャトレ座で初演されました 当初2台ピアノのために作曲され、その後管弦楽化されました。第1曲「夜への前奏曲」、第2曲「マラゲーニャ」、第3曲「ハバネラ」、第4曲「祭り」から成ります

当初2台ピアノのために作曲され、その後管弦楽化されました。第1曲「夜への前奏曲」、第2曲「マラゲーニャ」、第3曲「ハバネラ」、第4曲「祭り」から成ります

ノットの指揮で演奏に入りますが、得意のラヴェルということで切れ味鋭い色彩感溢れる演奏が展開しました 最上峰行のイングリッシュホルンを筆頭に木管楽器群の演奏が冴えていました

最上峰行のイングリッシュホルンを筆頭に木管楽器群の演奏が冴えていました

2曲目はジャレル「クラリネット協奏曲『Passages』」です この曲はミカエル・ジャレル(1958~)がクラリネット奏者マルティン・プレストのために2023年に作曲した作品で、スイス・ロマンド管弦楽団、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団、東京交響楽団、サンパウロ州立交響楽団による共同委嘱作品で、日本初演です

この曲はミカエル・ジャレル(1958~)がクラリネット奏者マルティン・プレストのために2023年に作曲した作品で、スイス・ロマンド管弦楽団、トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団、東京交響楽団、サンパウロ州立交響楽団による共同委嘱作品で、日本初演です

この作品のタイトル『Passages』は「流れ」「通過」などを意味するフランス語の複数形です

クラリネット独奏のマグヌス・ホルマンデル(マルティン・フレストの代役)はスウェーデン出身。コンセルトヘボウ、エルプフィルなどの一流のコンサートに出演しています 音楽家であるとともにマジシャンでもあるという変わり種です

音楽家であるとともにマジシャンでもあるという変わり種です

ノットの指揮で演奏に入りますが、マグヌス・ホルマンデルはノット ✕ 東響の確かなバックのもと、最弱音から最強音まで超絶技巧を駆使し変幻自在の演奏を繰り広げ、聴衆を圧倒しました

満場の拍手の中、カーテンコールが繰り返されましたが、ホルマンデルはクラリネットを吹きながら登場、ステージ中央で、ホーカン・ヘルストレーム「Valborg」を鮮やかに演奏、再び大きな拍手に包まれました

プログラム後半はデュリュフレ「レクイエム 作品9」です この曲はモーリス・デュリュフレ(1902-1986)が1941年から47年にかけて作曲、1947年11月2日にパリで初演されました

この曲はモーリス・デュリュフレ(1902-1986)が1941年から47年にかけて作曲、1947年11月2日にパリで初演されました 「レクイエム」とは「死者のためのミサ曲」のことです

「レクイエム」とは「死者のためのミサ曲」のことです デュリュフレはグレゴリオ聖歌に基づくオルガン組曲として「レクイエム」を作曲しましたが、後に独唱、合唱、オーケストラのために作り変えました

デュリュフレはグレゴリオ聖歌に基づくオルガン組曲として「レクイエム」を作曲しましたが、後に独唱、合唱、オーケストラのために作り変えました

曲は1.イントロイトゥス(入祭唱)、2.キリエ、3.ドミネ・イエス・クリステ(主イエス・キリストよ)、4.サンクトゥス(聖なるかな)、5.ピエ・イエス(慈悲深きイエスよ)、6.アニュス・デイ(神の子羊)、7.ルクス・エテルナ(永遠の光で)、8.リベラ・メ(私を解き放ってください)、9.イン・パラディスム(楽園に)から成ります

メゾソプラノ独唱の中島郁子は東京藝大、同大学院修了後、渡伊。第15回リッカルド・ザンドナーイ国際声楽コンクール・ザンドナーイ特別賞、第14回ロッカ・デッレ・マチエ国際声楽コンクール第2位ほか受賞多数 東京春祭「仮面舞踏会」ウルリカ等で活躍、各方面で高い評価を得ている

東京春祭「仮面舞踏会」ウルリカ等で活躍、各方面で高い評価を得ている 東京藝大准教授

東京藝大准教授

青山貴は東京藝大、同大学院修了。二期会及び新国立劇場オペラ研修所修了。イタリアで研鑽を積む 新国立劇場、東京春祭などで活躍

新国立劇場、東京春祭などで活躍

ステージ後方の2階P席に東響コーラスの男女混声合唱120数名が入場し配置に着き、パイプオルガン席にも奏者がスタンバイします

ノットの指揮で演奏に入りますが、とにかく東響コーラスの合唱が素晴らしい この合唱団は暗譜で歌いますが、歌唱力は相当レヴェルが高いのではないかと思います

この合唱団は暗譜で歌いますが、歌唱力は相当レヴェルが高いのではないかと思います

ハイライトは「ピエ・イエス」における中島郁子のメゾソプラノ独唱です 卓越したヴォイスコントロールにより美しく深いメゾで「慈悲深きイエスよ、永遠の安息を授けてください」と歌い上げました

卓越したヴォイスコントロールにより美しく深いメゾで「慈悲深きイエスよ、永遠の安息を授けてください」と歌い上げました 1度しか出番がなかったのが残念なくらいでした

1度しか出番がなかったのが残念なくらいでした 今月3日の「東京藝大 うたシリーズ」における熱唱を思い出しました

今月3日の「東京藝大 うたシリーズ」における熱唱を思い出しました

青山貴は力強い歌唱で説得力がありました

満場の拍手とブラボーの中、カーテンコールが繰り返されました

根を上げてしまいます

根を上げてしまいます

あとはエノキダケと人参のスープです。たまにはステーキもいいですね

あとはエノキダケと人参のスープです。たまにはステーキもいいですね

自席は1階23列11番、左ブロック左通路側です。1階席にかなりの聴衆が入っています

自席は1階23列11番、左ブロック左通路側です。1階席にかなりの聴衆が入っています

ところが翌1877年8月には次女ルジェナが死去、さらに9月には三男のオタカルが天然痘に罹り死去するという最大不幸に見舞われます

ところが翌1877年8月には次女ルジェナが死去、さらに9月には三男のオタカルが天然痘に罹り死去するという最大不幸に見舞われます

掲載されている音楽・演劇関連記事8本のうち4本がクラシック音楽関係です

掲載されている音楽・演劇関連記事8本のうち4本がクラシック音楽関係です 「働き方改革」と言われる中、どうなのよ

「働き方改革」と言われる中、どうなのよ

13年「検事の本懐」で第15回大藪春彦賞を受賞。16年「孤狼の血」で第69回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編賞部門)を受賞

13年「検事の本懐」で第15回大藪春彦賞を受賞。16年「孤狼の血」で第69回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編賞部門)を受賞 そんな中、「ミカエル」をめぐり深刻な問題が浮上する

そんな中、「ミカエル」をめぐり深刻な問題が浮上する

組長

組長 たぶん、組長は正確なメニュー名を覚えていなかったのではないかと思います

たぶん、組長は正確なメニュー名を覚えていなかったのではないかと思います

シューマン「献呈」はリスト編曲によるピアノ独奏版を、松田華音の演奏で聴いて好きになった曲ですが、オリジナルの歌曲を聴けて良かったです

シューマン「献呈」はリスト編曲によるピアノ独奏版を、松田華音の演奏で聴いて好きになった曲ですが、オリジナルの歌曲を聴けて良かったです

マーラー「交響曲第3番」などでも使われるお馴染みの鐘です

マーラー「交響曲第3番」などでも使われるお馴染みの鐘です たとえ鐘ふたつであっても、秋山さんが合格でいいのではと思った場合は、「ド」と「レ」の間を結構開けて、歌った人の悔しさを一緒に享受するようにしていたそうです

たとえ鐘ふたつであっても、秋山さんが合格でいいのではと思った場合は、「ド」と「レ」の間を結構開けて、歌った人の悔しさを一緒に享受するようにしていたそうです さらに「オープニングとエンディングでは柔らかい音が広がっていく革製のヘッドのハンマー、金属的な音がする樹脂製のヘッドのハンマーは合否判定にと、用途に合わせたハンマーを日本全国に携行した🔨」といいます

さらに「オープニングとエンディングでは柔らかい音が広がっていく革製のヘッドのハンマー、金属的な音がする樹脂製のヘッドのハンマーは合否判定にと、用途に合わせたハンマーを日本全国に携行した🔨」といいます

唐揚げもビールも美味しかったです

唐揚げもビールも美味しかったです

しかし、ただ働き同然の仕事を打診され、遂に切れて、現場を去ります

しかし、ただ働き同然の仕事を打診され、遂に切れて、現場を去ります

今年も残り2か月となりましたが、60日なんてアッと言う間です

今年も残り2か月となりましたが、60日なんてアッと言う間です みな頭にカラフルな三角帽子を被っています。なんで?と考えたらハロウィンの仮装だと気が付きました

みな頭にカラフルな三角帽子を被っています。なんで?と考えたらハロウィンの仮装だと気が付きました ハッピーハロウィン

ハッピーハロウィン

それから、高校の図書館の本を全部読みたいと思います

それから、高校の図書館の本を全部読みたいと思います