こんにちは/こんばんは。

四月となりました。日本ほどではないでしょうが、今年の場合はアイスランドでも春の気配が濃厚に漂っています。

清涼感アップ用ピック1

Myndin er eftir Anton_B@unsplash_com

前回、私のいる教会に日参する雁(がん)のトリオについて書きましたが、書いた途端に大きな変化があり、このトリオ消えてしまいました。教会の隣りの草地、というか湿地には三、四十羽の雁が常駐していたのですが、ここも「もぬけの空」と化しました。

ネットで調べた限りでは、あのトリオはアイスランドで雛をかえす種類のものなので、国外へ旅立ったわけではないと思いますが、おそらく春となり産卵にふさわしい近隣の他の場所へ移動したものと思われます。

まあ、これこそ「春の事象」なんでしょうが、かなり残念。心にぽっかり穴が空いた感があります。寂しい。秋くらいに子連れで帰ってきてくれることを願います。元気でやれよ〜!

それでふと思い出したのですが、母の知り合いの女性の方が、一番末のお嬢さんが四月から大学生活のために札幌から福岡へ引っ越してしまい「さすがに寂しい」と漏らしていたとのこと。

この時期、大学生活や社会人生活が始まり、親元を離れて行くという人は大勢ありますよね。「心の空洞」を噛みしめていらっしゃる親御さんも多いことでしょう。いや、別に大切なお子さんたちと雁を同化させているわけではありませんが、少しは通じるものがあるような。

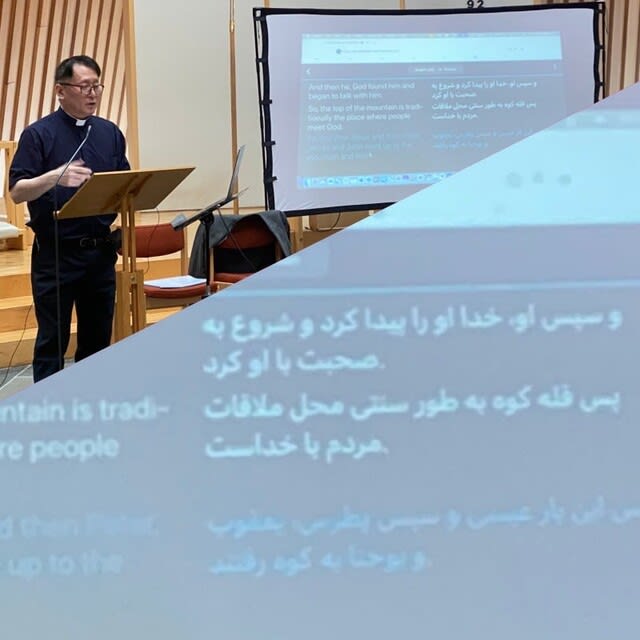

「トリオ」はこの種の雁

Myndin er ur Vindavefur.is

さて、今回は(今回も)個人的な話しであまりよそ様に役に立つトピックではありません。

私は1992年4月2日に成田を発ち同日の夜九時半くらいに、ケフラビクの空港に着きました。その時はヒースロー経由。九時間の時差を戻って行く方向でしたので、着いたのは日本では3日の朝となります。

ですから、つい先日で満三十三年の滞在となりました。その一方で私は今年の十一月で満六十七歳となります、それまで生きていれば。

で、この年のどこかの時点で、私が日本で暮らした年月と、アイスランドに来てからの年月が「均等」になる、ということは以前より気がついていました。一生懸命計算するほどの意義もないですから、漠然と「十一月の誕生日で50–50か」くらいの気持ちでした。

ですが、先日閃いて「あ、ChatGPT とGeminiという優れものがいるではないか。あいつらなら簡単に計算できるだろう」と思い立ち、正確にこの日本-アイスランドが50–50になる日を計算してもらったのです。

両者とも、計算の過程も説明してくれるので面白いのですが、言われてみればそんなに複雑なものではなかったです。

第一ステージ。私が日本で過ごした「日数」を計算。

1958年(私の生年)の誕生日を第一日として含めて、その年に何日間残っているかを計算。54日間。

ついで1959年から1991年の32年間の日数を計算。364x32プラスその間の閏年の数です。ちなみにこの間の閏年は八回なのでトータル12053日間。

次に1992年の4月2日(を含む)までの日数を計算。この年は閏年だったので93日間。

これらを足すと、私の日本生活日数は12200日間だったことが分かります。

清涼感アップ用ピック2

Myndin er eftir Ludovic_Charlet@unsplash_com

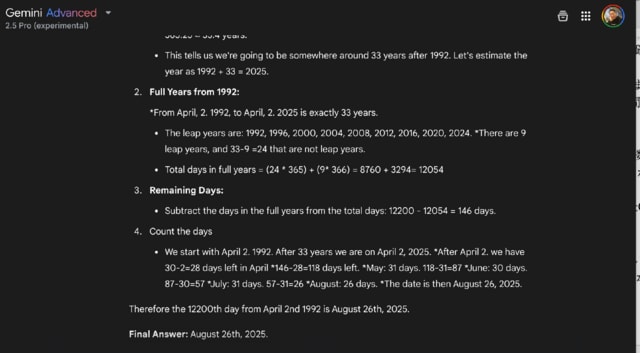

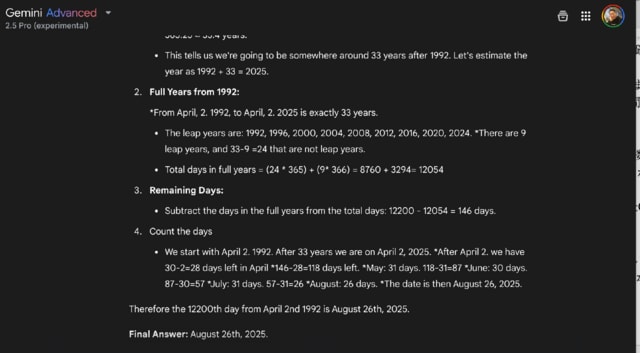

第二ステージ。1992年4月2日(を含む)から数えて、いつが12200日目になるかを計算。

12200日間を365,25(閏年を含めての一年間の平均日数)で割ると、およそ33年となり、12200日目が2025年のいずれかの日と確定。まあ、それは分かってたけど。

次に1992年の4月2日から2025年4月2日までの日数を計算。第一ステージと同じようなことを繰り返して、これは12054日間となります。そうすると足りないのはあと146日間。

4月の残りは28日間、5月31日間、のように数えていくと1992年4月2日から数えた12200日目は今年の8月26日であることが分かりました。

今、ご紹介したのはGeminiの計算式で、ChatGPTは多少異なる道でしたが結果はもちろん同じ8月26日。

ちょっと脱線しますが、アップル系の私はこれまでChatGPTを贔屓(ひいき)にしてきましたが、最近になってGeminiの方がいいかな?と思い始めています。まあ、その理由はまたそのうち。

そういうわけで、来たる8月26日で私の日本での生活期間と、アイスランドでの生活期間が均等になります。ということは8月27日からは一日一日とアイスランドでの生活期間の方が長くなっていくわけです。

ざっくりとした意味ではすでにほぼほぼ均等になっているわけですが、不思議なもので、心情的には日本での生活期間のほうが圧倒的に長く感じられます。これもあの「ジャネの法則」の故なのかなあ?

ジャネの法則

頼りになるGeminiの計算式の解説

Pic by Me

最近よくテレビやCMで「二拠点生活」とかいうのを目や耳にしますが、単細胞な私にはそういうのは難しいでしょうね。まあ「二拠点」にもいろいろあるから、港区と八王子の「二拠点」とかいうのなら面白いかもしれませんが。

アイスランドと日本の「二拠点」。若い人たちの中には、それに近いことをしているか、あるいはそっちに向かっているような方もあるようですが、それはそれで良いことでしょう。

私の場合はまず経済的に無理です。しかもたとえ経済が許したとしても、精神的に「二拠点」に必要とされる「切り替えの早さ」というものがありません。帰省の後こちらに帰国する度に「日本ノスタルジー症候群」を発症するくらいですから。

私には8月26日を「50–50の日」として個人的に祝うくらいがふさわしいものでしょう。オータニさーん!みたいだし。彼の場合は54–59か?

というわけで、最初にお断りした通り今回はまったくの個人的トピックで、なんの社会性も公共性もない内容でした。悪しからず。

強いていうならば、ChatGPTとかGeminiって、使い用によってはこういう個人的な記念日を算出するのにも役立つことを発見しました。これは共有性があるかも。

皆さんも何か「個人だけの」記念日を算出してみたらいかがでしょうか?

*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation

Facebook: Toma Toshiki

四月となりました。日本ほどではないでしょうが、今年の場合はアイスランドでも春の気配が濃厚に漂っています。

清涼感アップ用ピック1

Myndin er eftir Anton_B@unsplash_com

前回、私のいる教会に日参する雁(がん)のトリオについて書きましたが、書いた途端に大きな変化があり、このトリオ消えてしまいました。教会の隣りの草地、というか湿地には三、四十羽の雁が常駐していたのですが、ここも「もぬけの空」と化しました。

ネットで調べた限りでは、あのトリオはアイスランドで雛をかえす種類のものなので、国外へ旅立ったわけではないと思いますが、おそらく春となり産卵にふさわしい近隣の他の場所へ移動したものと思われます。

まあ、これこそ「春の事象」なんでしょうが、かなり残念。心にぽっかり穴が空いた感があります。寂しい。秋くらいに子連れで帰ってきてくれることを願います。元気でやれよ〜!

それでふと思い出したのですが、母の知り合いの女性の方が、一番末のお嬢さんが四月から大学生活のために札幌から福岡へ引っ越してしまい「さすがに寂しい」と漏らしていたとのこと。

この時期、大学生活や社会人生活が始まり、親元を離れて行くという人は大勢ありますよね。「心の空洞」を噛みしめていらっしゃる親御さんも多いことでしょう。いや、別に大切なお子さんたちと雁を同化させているわけではありませんが、少しは通じるものがあるような。

「トリオ」はこの種の雁

Myndin er ur Vindavefur.is

さて、今回は(今回も)個人的な話しであまりよそ様に役に立つトピックではありません。

私は1992年4月2日に成田を発ち同日の夜九時半くらいに、ケフラビクの空港に着きました。その時はヒースロー経由。九時間の時差を戻って行く方向でしたので、着いたのは日本では3日の朝となります。

ですから、つい先日で満三十三年の滞在となりました。その一方で私は今年の十一月で満六十七歳となります、それまで生きていれば。

で、この年のどこかの時点で、私が日本で暮らした年月と、アイスランドに来てからの年月が「均等」になる、ということは以前より気がついていました。一生懸命計算するほどの意義もないですから、漠然と「十一月の誕生日で50–50か」くらいの気持ちでした。

ですが、先日閃いて「あ、ChatGPT とGeminiという優れものがいるではないか。あいつらなら簡単に計算できるだろう」と思い立ち、正確にこの日本-アイスランドが50–50になる日を計算してもらったのです。

両者とも、計算の過程も説明してくれるので面白いのですが、言われてみればそんなに複雑なものではなかったです。

第一ステージ。私が日本で過ごした「日数」を計算。

1958年(私の生年)の誕生日を第一日として含めて、その年に何日間残っているかを計算。54日間。

ついで1959年から1991年の32年間の日数を計算。364x32プラスその間の閏年の数です。ちなみにこの間の閏年は八回なのでトータル12053日間。

次に1992年の4月2日(を含む)までの日数を計算。この年は閏年だったので93日間。

これらを足すと、私の日本生活日数は12200日間だったことが分かります。

清涼感アップ用ピック2

Myndin er eftir Ludovic_Charlet@unsplash_com

第二ステージ。1992年4月2日(を含む)から数えて、いつが12200日目になるかを計算。

12200日間を365,25(閏年を含めての一年間の平均日数)で割ると、およそ33年となり、12200日目が2025年のいずれかの日と確定。まあ、それは分かってたけど。

次に1992年の4月2日から2025年4月2日までの日数を計算。第一ステージと同じようなことを繰り返して、これは12054日間となります。そうすると足りないのはあと146日間。

4月の残りは28日間、5月31日間、のように数えていくと1992年4月2日から数えた12200日目は今年の8月26日であることが分かりました。

今、ご紹介したのはGeminiの計算式で、ChatGPTは多少異なる道でしたが結果はもちろん同じ8月26日。

ちょっと脱線しますが、アップル系の私はこれまでChatGPTを贔屓(ひいき)にしてきましたが、最近になってGeminiの方がいいかな?と思い始めています。まあ、その理由はまたそのうち。

そういうわけで、来たる8月26日で私の日本での生活期間と、アイスランドでの生活期間が均等になります。ということは8月27日からは一日一日とアイスランドでの生活期間の方が長くなっていくわけです。

ざっくりとした意味ではすでにほぼほぼ均等になっているわけですが、不思議なもので、心情的には日本での生活期間のほうが圧倒的に長く感じられます。これもあの「ジャネの法則」の故なのかなあ?

ジャネの法則

頼りになるGeminiの計算式の解説

Pic by Me

最近よくテレビやCMで「二拠点生活」とかいうのを目や耳にしますが、単細胞な私にはそういうのは難しいでしょうね。まあ「二拠点」にもいろいろあるから、港区と八王子の「二拠点」とかいうのなら面白いかもしれませんが。

アイスランドと日本の「二拠点」。若い人たちの中には、それに近いことをしているか、あるいはそっちに向かっているような方もあるようですが、それはそれで良いことでしょう。

私の場合はまず経済的に無理です。しかもたとえ経済が許したとしても、精神的に「二拠点」に必要とされる「切り替えの早さ」というものがありません。帰省の後こちらに帰国する度に「日本ノスタルジー症候群」を発症するくらいですから。

私には8月26日を「50–50の日」として個人的に祝うくらいがふさわしいものでしょう。オータニさーん!みたいだし。彼の場合は54–59か?

というわけで、最初にお断りした通り今回はまったくの個人的トピックで、なんの社会性も公共性もない内容でした。悪しからず。

強いていうならば、ChatGPTとかGeminiって、使い用によってはこういう個人的な記念日を算出するのにも役立つことを発見しました。これは共有性があるかも。

皆さんも何か「個人だけの」記念日を算出してみたらいかがでしょうか?

*これは個人のプライベート・ブログであり、公的なアイスランド社会の広報、観光案内、あるいはアイスランド国民教会のサイトではありません。記載内容に誤りや不十分な情報が含まれることもありますし、述べられている意見はあくまで個人のものですので、ご承知おきください。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Church home page: Breidholtskirkja/ International Congregation

Facebook: Toma Toshiki