嬉しいことにまだ「夏」が続いています。今、これを書いているのは26日金曜日のお昼ですが、気温は公式には17度。体感温度はもっと高く、部屋でTシャツ一枚でいて心地良いくらいです。

予報ではこれから先一週間もこの調子が続いてくれそう。iPhoneのWeatherを覗くと「毎日、雨ではないか!?」と思われるでしょうが、最近の経験ではこれは「雨粒が落ちてくることがある」程度のものでしかないようです。

レイキャビクの天気の実際はIPhoneよりもポジティブ!

実際、今現在も予報は「曇り」ですが、窓の外には日が差しています。予報の方が二割り増しくらいで悲観的な気がします。これも経験的学習。

もっとも「経験的学習」が必ずしも正しいわけではないようです。経験的には、アイスランドで荒天の時は大陸では悪天候。そしてまたその逆もしかり。ですが、アイスランドが「夏」のこのところ、大陸では「スーパー『夏』」のようで、フランスやドイツでは42度を記録しているとか。

今年の日本は梅雨が長かったようですが、これからは一気に夏日になることでしょう。熱中症対策、怠られませんよう。m(_ _)m

実は、今ウキウキしています。というのは今日からの十日間「夏休みー!!」のつもりなのです。休みが取れない日本の皆様には嫌みたらしく思われてしまうかもしれませんが、ここは「ガッツリ一ヶ月の夏休み」が揺いでいない風土ですのでご容赦あれ。

と言いながら、実は私はバカンスに行く予定はなく、ある意味仕事を続けるつもりです。人の相談にのったり、集会を持ったり、ということは一週間強の間お休みにします。そしてその間に、前回まで書いていました「ビデオ作り」のノウハウを習得しようと考えているのです。

ちょこちょこ編集用のプログラムFinal Cut Proの使い方等を見てきたのですが、ぜーんぜん先へ進まず。これは相当集中して取り組む必要あり。ということで、この夏休みです。

それでも責任がない、というか、気が楽なことは確かでウキウキしてきます。ナイス!! (*^^*)

前置きで一枚書いてしまいました。スミマセン(いつもA4で三枚くらい書きます)。

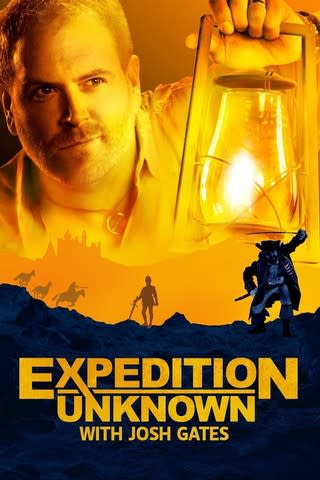

さて、今回はこのところはまっているテレビについてです。まったく聞いたこともない番組だったのですが、iTunesで偶然行き当たり、面白いかな?という「当たれば見っけもの的」な感じで購入したものです。

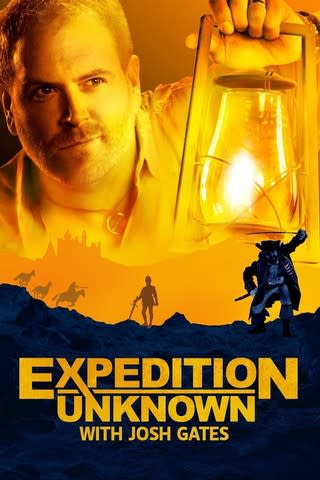

アメリカのTVシリーズでExpedition unknown といいます。2015年から始まりまだ続いているようです。今年の分はシリーズ6ということ。

内容はというと、私が愛好する「ポリスもの」ではありません。ドラマですらない。簡単にいうと「宝探し」もののドキュメンタリーです。よく日本のバラエティで「徳川埋蔵金はどこに?」みたいな企画があるじゃないですか。あれと同じです。

もっとも番組では宝探しだけではなく、ヒマラヤの雪男を探したり、ジンギスカンのお墓を見つけようとしたりもします。シリーズ化して初の番組はアメリア・イアハートAmelia Earhart (アメリカの女性飛行探検家)の消息を追うものでしたが、これがかなり面白く、番組を見続ける結果となりました。

ちなみにイアハートは大西洋横断単独飛行を女性として初めて成し遂げた人で、その後1937年に世界一周飛行計画中に南太平洋で行方がわからなくなりました。ベン・シラーの「博物館の夜」の第二作にも出てきました。アメリカではとても人気のあった人のようです。

で、番組のホストはJosh Gatesという青年男性。インディ・ジョーンズが大好きなことを自認しているようですが、まさにその格好で世界のあちこちへ、自分のチームを率いて乗り込んでいきます。

インディ・ジョーンズの実際版 ジョシュ?

Myndin er ur IMDb.com

人相風体はアイスランドの元首相シグムンドゥル・ダヴィに似ています。ワタシ的には嫌悪感が走るタイプなのですが、あっけらかんとしている性格なようなので、かろうじてセーフ。

「考古学で学位がある」ということですが、それよりも感心させられるのは、乗馬、ロッククライミング、海底へのダイビング、カヌー、ボートの操縦とかアウトドア系の達人だということです。

隠された財宝や、歴史に埋もれる謎を追っていくのですから、当然、ユカタンやアマゾンのジャングルの中、アフリカの荒野、カリブ海の海底、ネパールの山奥等々へ出かけて行くことになります。

「ロケ班も大変だろうな」と感じされるのは、大雨にさらされてもテントしかなかったり、寒い中、暑い中を一日中歩き続けたり、特急からは程遠い粗末な列車で十時間移動とかいうのが、稀ではなく普通らしいいということでした。

よほど体力のある人たちでないと務まらないでしょう。やっぱり熾烈なアメリカのショービジネス界ですねえ...

宝探しは大好きでも、そういう過酷なアウトドアライフや、暑すぎたり寒すぎたりするのが大嫌いなワタシは、そういう様をテレビ(PC)のスクリーン越しに見るだけで十分ですし、かつ謎を追いかけるワクワクは満喫できますので、こういう番組はありがたいのでした。

このシリーズを見終えた後で、実はそれに先行して2007年から5シーズン作られていたDestination truthという番組も見てみました。これもJosh Gatesグループの制作。

こちらの方はもっぱら幽霊、怪物、超常現象を追いかけるのがテーマ。中には面白い回もありましたが、なんせいるわけがない?ものを追いかけるだけなので(「ツチノコを追え!」もそうですが (^-^;)、パターンが同じ回が続いてしまい、多少飽きました。

“What’s that!?” “Something is there, right there!” “What? I cannot see anything!” これを真面目な顔で毎回繰り返すのですから、やるほうも大変でしょうね。

しかも、夜中の撮影が多いため、画面も暗視ゴーグルを通したような、薄緑色のモノトーンになってしまい、こちらも飽きる原因。

マンネリパターンを感じるのはワタシだけではないようで...

Myndin er ur Funnyjunk.com

対してExpedition unknown の方は、たとえ宝が見つからなくとも、なんというか歴史の勉強になるというか、「ああ、そういう人がいて、そういう事件があったのか」ということに触れる満足感は残ります。

先に触れたアメリア・イアハートの回など、まさにそれです。「博物館の夜2」でその人の存在は知っていましたが、どういう人だったのかまったく存じあげませんでしたので、「なるほど」感に満たされました。

さらにトラベル関係のビジネスがスポンサーらしく、旅先ではきちんと現地のご馳走を賞味したり、観光スポットに立ち寄るようなこともします。これを見て、旅に出かける人もありましょう。ワタシのように「行かずして行った気分になる」無精者もありましょう。

ともあれ「徳川埋蔵金はどこに?」「ツチノコを追え!」というようなことへの興味は、どうも私たちのDNAに組み込まれているようですね。結果がない、とわかっていてもやめられない。

Josh Gatesさんの番組、手を変え品を変えても続いてくれますよう。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Home Page: www.toma.is

予報ではこれから先一週間もこの調子が続いてくれそう。iPhoneのWeatherを覗くと「毎日、雨ではないか!?」と思われるでしょうが、最近の経験ではこれは「雨粒が落ちてくることがある」程度のものでしかないようです。

レイキャビクの天気の実際はIPhoneよりもポジティブ!

実際、今現在も予報は「曇り」ですが、窓の外には日が差しています。予報の方が二割り増しくらいで悲観的な気がします。これも経験的学習。

もっとも「経験的学習」が必ずしも正しいわけではないようです。経験的には、アイスランドで荒天の時は大陸では悪天候。そしてまたその逆もしかり。ですが、アイスランドが「夏」のこのところ、大陸では「スーパー『夏』」のようで、フランスやドイツでは42度を記録しているとか。

今年の日本は梅雨が長かったようですが、これからは一気に夏日になることでしょう。熱中症対策、怠られませんよう。m(_ _)m

実は、今ウキウキしています。というのは今日からの十日間「夏休みー!!」のつもりなのです。休みが取れない日本の皆様には嫌みたらしく思われてしまうかもしれませんが、ここは「ガッツリ一ヶ月の夏休み」が揺いでいない風土ですのでご容赦あれ。

と言いながら、実は私はバカンスに行く予定はなく、ある意味仕事を続けるつもりです。人の相談にのったり、集会を持ったり、ということは一週間強の間お休みにします。そしてその間に、前回まで書いていました「ビデオ作り」のノウハウを習得しようと考えているのです。

ちょこちょこ編集用のプログラムFinal Cut Proの使い方等を見てきたのですが、ぜーんぜん先へ進まず。これは相当集中して取り組む必要あり。ということで、この夏休みです。

それでも責任がない、というか、気が楽なことは確かでウキウキしてきます。ナイス!! (*^^*)

前置きで一枚書いてしまいました。スミマセン(いつもA4で三枚くらい書きます)。

さて、今回はこのところはまっているテレビについてです。まったく聞いたこともない番組だったのですが、iTunesで偶然行き当たり、面白いかな?という「当たれば見っけもの的」な感じで購入したものです。

アメリカのTVシリーズでExpedition unknown といいます。2015年から始まりまだ続いているようです。今年の分はシリーズ6ということ。

内容はというと、私が愛好する「ポリスもの」ではありません。ドラマですらない。簡単にいうと「宝探し」もののドキュメンタリーです。よく日本のバラエティで「徳川埋蔵金はどこに?」みたいな企画があるじゃないですか。あれと同じです。

もっとも番組では宝探しだけではなく、ヒマラヤの雪男を探したり、ジンギスカンのお墓を見つけようとしたりもします。シリーズ化して初の番組はアメリア・イアハートAmelia Earhart (アメリカの女性飛行探検家)の消息を追うものでしたが、これがかなり面白く、番組を見続ける結果となりました。

ちなみにイアハートは大西洋横断単独飛行を女性として初めて成し遂げた人で、その後1937年に世界一周飛行計画中に南太平洋で行方がわからなくなりました。ベン・シラーの「博物館の夜」の第二作にも出てきました。アメリカではとても人気のあった人のようです。

で、番組のホストはJosh Gatesという青年男性。インディ・ジョーンズが大好きなことを自認しているようですが、まさにその格好で世界のあちこちへ、自分のチームを率いて乗り込んでいきます。

インディ・ジョーンズの実際版 ジョシュ?

Myndin er ur IMDb.com

人相風体はアイスランドの元首相シグムンドゥル・ダヴィに似ています。ワタシ的には嫌悪感が走るタイプなのですが、あっけらかんとしている性格なようなので、かろうじてセーフ。

「考古学で学位がある」ということですが、それよりも感心させられるのは、乗馬、ロッククライミング、海底へのダイビング、カヌー、ボートの操縦とかアウトドア系の達人だということです。

隠された財宝や、歴史に埋もれる謎を追っていくのですから、当然、ユカタンやアマゾンのジャングルの中、アフリカの荒野、カリブ海の海底、ネパールの山奥等々へ出かけて行くことになります。

「ロケ班も大変だろうな」と感じされるのは、大雨にさらされてもテントしかなかったり、寒い中、暑い中を一日中歩き続けたり、特急からは程遠い粗末な列車で十時間移動とかいうのが、稀ではなく普通らしいいということでした。

よほど体力のある人たちでないと務まらないでしょう。やっぱり熾烈なアメリカのショービジネス界ですねえ...

宝探しは大好きでも、そういう過酷なアウトドアライフや、暑すぎたり寒すぎたりするのが大嫌いなワタシは、そういう様をテレビ(PC)のスクリーン越しに見るだけで十分ですし、かつ謎を追いかけるワクワクは満喫できますので、こういう番組はありがたいのでした。

このシリーズを見終えた後で、実はそれに先行して2007年から5シーズン作られていたDestination truthという番組も見てみました。これもJosh Gatesグループの制作。

こちらの方はもっぱら幽霊、怪物、超常現象を追いかけるのがテーマ。中には面白い回もありましたが、なんせいるわけがない?ものを追いかけるだけなので(「ツチノコを追え!」もそうですが (^-^;)、パターンが同じ回が続いてしまい、多少飽きました。

“What’s that!?” “Something is there, right there!” “What? I cannot see anything!” これを真面目な顔で毎回繰り返すのですから、やるほうも大変でしょうね。

しかも、夜中の撮影が多いため、画面も暗視ゴーグルを通したような、薄緑色のモノトーンになってしまい、こちらも飽きる原因。

マンネリパターンを感じるのはワタシだけではないようで...

Myndin er ur Funnyjunk.com

対してExpedition unknown の方は、たとえ宝が見つからなくとも、なんというか歴史の勉強になるというか、「ああ、そういう人がいて、そういう事件があったのか」ということに触れる満足感は残ります。

先に触れたアメリア・イアハートの回など、まさにそれです。「博物館の夜2」でその人の存在は知っていましたが、どういう人だったのかまったく存じあげませんでしたので、「なるほど」感に満たされました。

さらにトラベル関係のビジネスがスポンサーらしく、旅先ではきちんと現地のご馳走を賞味したり、観光スポットに立ち寄るようなこともします。これを見て、旅に出かける人もありましょう。ワタシのように「行かずして行った気分になる」無精者もありましょう。

ともあれ「徳川埋蔵金はどこに?」「ツチノコを追え!」というようなことへの興味は、どうも私たちのDNAに組み込まれているようですね。結果がない、とわかっていてもやめられない。

Josh Gatesさんの番組、手を変え品を変えても続いてくれますよう。

藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com

Home Page: www.toma.is