昨日は演奏会にお招きいただき、初めてサントリーホールを訪れました。

午後の開演だったので、ちょうど昨日オープンだった「新国立美術館」(写真)に立ち寄って。

ガラスルーバーが張り巡らされるファサードやディテールなどを見ると違和感を感じるのですが、コンセプトを具現化していくそのパワーは迫力がありました。

サントリーホールは噂通り素晴らしいホール。

最近の他のホールに比べると1席に対するホールの体積が小さいようでしたが、嫌みのない品のある質の高い空間でした。

演奏曲目はマーラーの交響曲第2番「復活」。

正直よくわかっておらず、事前に下調べはしておいたのですが、実際の演奏が始まるとそのようなウンチクはどうでもよく、目の前で演奏されている生の迫力にただ圧倒されました!

演奏しているその瞬間の美しさ、迫力によって人は心を揺さぶられ、感動を覚えますよね。

感動すること、日常の生活の中でとても重要なことだと思います。

日々の感動を感じ取ることによって日常がイキイキしたものになります。

建築も同様、小さなことでも良いので空間の中に感動をちりばめておくことが重要ですね。

午後の開演だったので、ちょうど昨日オープンだった「新国立美術館」(写真)に立ち寄って。

ガラスルーバーが張り巡らされるファサードやディテールなどを見ると違和感を感じるのですが、コンセプトを具現化していくそのパワーは迫力がありました。

サントリーホールは噂通り素晴らしいホール。

最近の他のホールに比べると1席に対するホールの体積が小さいようでしたが、嫌みのない品のある質の高い空間でした。

演奏曲目はマーラーの交響曲第2番「復活」。

正直よくわかっておらず、事前に下調べはしておいたのですが、実際の演奏が始まるとそのようなウンチクはどうでもよく、目の前で演奏されている生の迫力にただ圧倒されました!

演奏しているその瞬間の美しさ、迫力によって人は心を揺さぶられ、感動を覚えますよね。

感動すること、日常の生活の中でとても重要なことだと思います。

日々の感動を感じ取ることによって日常がイキイキしたものになります。

建築も同様、小さなことでも良いので空間の中に感動をちりばめておくことが重要ですね。

写真は「balena」のクライアントとの打合せ風景です。

模型を使って確認をしながら、図面にクライアントと一緒にどんどん変更、修正点を書き込みます。

そして図面の向こうに見えるのはおにぎりと豚汁が入っていたお椀、そしてお茶は黒豆茶。

今日はちょうどお昼時にお邪魔したため、軽く食事をいただきながらの打合せです。

模型と図面とお盆、なんだかこの組み合わせが新鮮でありながらも自然な感じがして。

建築も同様、まだまだ試みたことのない組み合わせが意外と良く自然になることがあると思います。

人と人との組み合わせ(相性)も意外なことがありますよね。

まだまだ見たことの無い多くの組み合わせの可能性があると美味しい豚汁を啜りながら改めて実感しました。

模型を使って確認をしながら、図面にクライアントと一緒にどんどん変更、修正点を書き込みます。

そして図面の向こうに見えるのはおにぎりと豚汁が入っていたお椀、そしてお茶は黒豆茶。

今日はちょうどお昼時にお邪魔したため、軽く食事をいただきながらの打合せです。

模型と図面とお盆、なんだかこの組み合わせが新鮮でありながらも自然な感じがして。

建築も同様、まだまだ試みたことのない組み合わせが意外と良く自然になることがあると思います。

人と人との組み合わせ(相性)も意外なことがありますよね。

まだまだ見たことの無い多くの組み合わせの可能性があると美味しい豚汁を啜りながら改めて実感しました。

昨晩はTハウスの施主打ち合わせ。

ちょうど葛飾のKハウスの足場が解体されたと連絡が入ったので、打ち合わせ前に少し立ち寄りました。

日没に間に合うように車を走らせ、日が沈む直前に到着。

足場が解体された後に現場に行くのは、何度経験してもドキドキするもの。

ゆっくりと敷地の前に車を走らせると、Kハウスの墨色のハコが宙に浮かぶように道路面に現れました。

この墨色の外壁はガルバリウム鋼板を使用し、地域へのメッセージを持たせるために甲冑をイメージさせるような張り方を施しました。

まだ開口部にアルミのルーバーが取り付けられていないため、少し間が抜けたファサードとなっていますが、ほぼイメージ通り。

近隣の方たちも立ち止まって眺めていきます。

地域へのメッセージを含めたこのファサード、どのように近隣の方たちが受け止めてくれるか、今後長い年月をかけて見守って行きたいと思います。

ちょうど葛飾のKハウスの足場が解体されたと連絡が入ったので、打ち合わせ前に少し立ち寄りました。

日没に間に合うように車を走らせ、日が沈む直前に到着。

足場が解体された後に現場に行くのは、何度経験してもドキドキするもの。

ゆっくりと敷地の前に車を走らせると、Kハウスの墨色のハコが宙に浮かぶように道路面に現れました。

この墨色の外壁はガルバリウム鋼板を使用し、地域へのメッセージを持たせるために甲冑をイメージさせるような張り方を施しました。

まだ開口部にアルミのルーバーが取り付けられていないため、少し間が抜けたファサードとなっていますが、ほぼイメージ通り。

近隣の方たちも立ち止まって眺めていきます。

地域へのメッセージを含めたこのファサード、どのように近隣の方たちが受け止めてくれるか、今後長い年月をかけて見守って行きたいと思います。

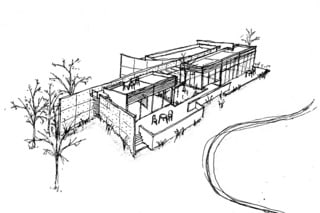

プロジェクトが始まる初期段階では、諸条件のヒアリングが終了した頃から手の作業が多くなります。

コンセプトを明確にし、自分の脳の中に構築されつつある空間のイメージをスケッチを通して吐露する、

このスケッチを描くことによって、より明確なイメージを構築していきます。

たった1本の線が描けず何日も悩むこともあり、デジタルなツールに比べて不自由なことも多いです。

しかしこの不自由さ、アナログ感が人の五感へさまざまな摩擦を生じさせ、そこで熱を帯び、脳を刺激します。

この時がとても楽しい。

押し寄せる無限な線束から1本の「その線」を見いだせた時の歓びは何ものにも換えられないものがあります。

と、同時にその理想の線を実現させるためには膨大な苦痛や作業が伴うことを覚悟した上で、勇気をもってその線を描いていかなければなりません。

その勇気は自身の建築に対する想いの他にも、クライアントを始め、周囲の人々の想いによって影響を受ける意外と繊細なものなんですよね。

建築家のブログランキングへ

コンセプトを明確にし、自分の脳の中に構築されつつある空間のイメージをスケッチを通して吐露する、

このスケッチを描くことによって、より明確なイメージを構築していきます。

たった1本の線が描けず何日も悩むこともあり、デジタルなツールに比べて不自由なことも多いです。

しかしこの不自由さ、アナログ感が人の五感へさまざまな摩擦を生じさせ、そこで熱を帯び、脳を刺激します。

この時がとても楽しい。

押し寄せる無限な線束から1本の「その線」を見いだせた時の歓びは何ものにも換えられないものがあります。

と、同時にその理想の線を実現させるためには膨大な苦痛や作業が伴うことを覚悟した上で、勇気をもってその線を描いていかなければなりません。

その勇気は自身の建築に対する想いの他にも、クライアントを始め、周囲の人々の想いによって影響を受ける意外と繊細なものなんですよね。

建築家のブログランキングへ