本館最後の深海生物ゾーン。出口まで続いている残りの水槽を見ていこう。

まずは、深海に生息する海老の仲間たちから。

危険を感じると口から白い発光液をだす、ミノエビ。

体に白い斑模様があるのは、ミカワエビ。珍星2。

全ての足にハサミを持つことから名前がついた、センジュエビ。

退化して小さくなってしまった眼も、この海老の特徴だ。珍星2。

オオコシオリエビは、長い鋏脚と、折り曲げられた腹部が目につく。

背負ったエビスガイを、イソギンチャクで飾る、ジンゴロウヤドカリ。

一方、イガグリホンヤドカリには、イガグリガイという刺胞動物が巻き付く。珍星2。

続いて、蟹の仲間へ。珍星3、ヒラホモラ。

鉤状になった4番目の脚で、貝殻を背負う事ができる蟹だ。

同じく珍星3から、ヒラアシクモガニ。長く平べったい脚で、砂に潜るぞ。

ごつい体に、つぶらな瞳の、ケンナシコブシ。珍星2。

お腹の筋のせいで、なにか違う生き物の顔のようにも見える。

オオキンセンモドキは、浅い海にいたカラッパに近い種らしい。

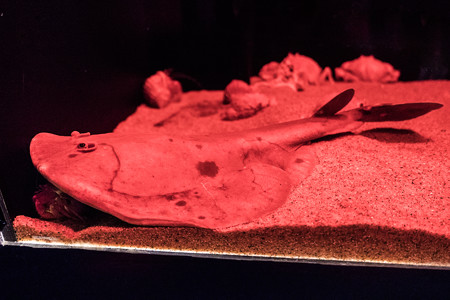

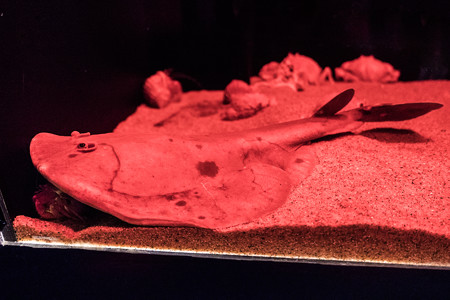

魚の仲間からは、毒針の代わりに発電器官をもつ、シビレエイ。

大きい個体は、水槽の隅にいるジンゴロウヤドカリに伸し掛かっていた。

また、手のひらサイズの小さな個体も。これくらいだと可愛いものよ。

アカグツの仲間の、ワヌケフウリュウウオは、背中に輪っか状の模様がある。

そして先ほども見た珍星2、ミドリフサアンコウ。

ヌタウナギもいた。これで一通り展示されていた魚は見れたかな?

最後に、ヒメカンテンナマコと、岩に固定されたミョウガガイ(珍星2)。

蛇腹ホースのような姿で、どこがどう生き物なのか分かりにくい。

これで、イズリバから続いた、伊豆・三津シーパラダイス本館の展示エリアは全て見終えたが

実は、まだ2階の売店の方にも展示されている水槽があるため、次はそちらを見に行ってみよう。

FILE:13へ戻る みとしー目次 FILE:15へ進む

フクロウ・カワウソへ進む イルカの海へ進む

まずは、深海に生息する海老の仲間たちから。

危険を感じると口から白い発光液をだす、ミノエビ。

体に白い斑模様があるのは、ミカワエビ。珍星2。

全ての足にハサミを持つことから名前がついた、センジュエビ。

退化して小さくなってしまった眼も、この海老の特徴だ。珍星2。

オオコシオリエビは、長い鋏脚と、折り曲げられた腹部が目につく。

背負ったエビスガイを、イソギンチャクで飾る、ジンゴロウヤドカリ。

一方、イガグリホンヤドカリには、イガグリガイという刺胞動物が巻き付く。珍星2。

続いて、蟹の仲間へ。珍星3、ヒラホモラ。

鉤状になった4番目の脚で、貝殻を背負う事ができる蟹だ。

同じく珍星3から、ヒラアシクモガニ。長く平べったい脚で、砂に潜るぞ。

ごつい体に、つぶらな瞳の、ケンナシコブシ。珍星2。

お腹の筋のせいで、なにか違う生き物の顔のようにも見える。

オオキンセンモドキは、浅い海にいたカラッパに近い種らしい。

魚の仲間からは、毒針の代わりに発電器官をもつ、シビレエイ。

大きい個体は、水槽の隅にいるジンゴロウヤドカリに伸し掛かっていた。

また、手のひらサイズの小さな個体も。これくらいだと可愛いものよ。

アカグツの仲間の、ワヌケフウリュウウオは、背中に輪っか状の模様がある。

そして先ほども見た珍星2、ミドリフサアンコウ。

ヌタウナギもいた。これで一通り展示されていた魚は見れたかな?

最後に、ヒメカンテンナマコと、岩に固定されたミョウガガイ(珍星2)。

蛇腹ホースのような姿で、どこがどう生き物なのか分かりにくい。

これで、イズリバから続いた、伊豆・三津シーパラダイス本館の展示エリアは全て見終えたが

実は、まだ2階の売店の方にも展示されている水槽があるため、次はそちらを見に行ってみよう。

FILE:13へ戻る みとしー目次 FILE:15へ進む

フクロウ・カワウソへ進む イルカの海へ進む

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます