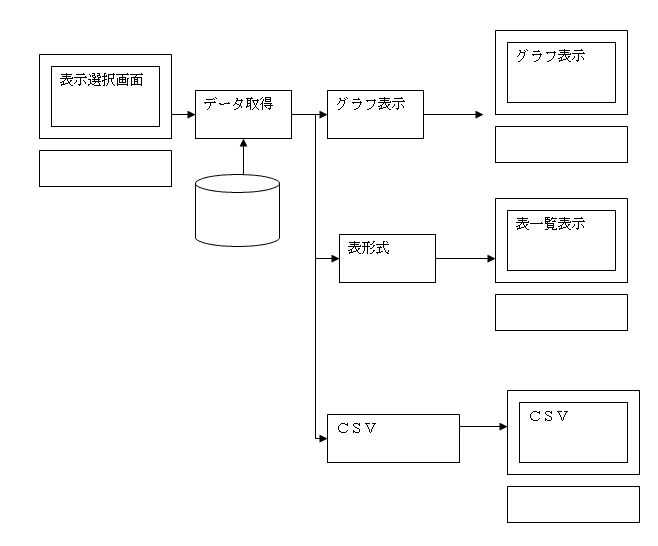

画面遷移図を書けといわれると、こんなかんじになる

あるデータについて、表示範囲を設定し、

「グラフ」ボタンがクリックされるとグラフが、

「表」ボタンがクリックされると表の一覧が

「CSV」ボタンがクリックされるとCSV形式でデータが

表示される状況を表した。

お客さんと合意をとるだけならこれでいいが、実際に実装まで考えるんなら、

ここで止めるとまずい。というのも、これには、3つの実装方法が考えられるが、

それにより開発コストとリスクが大幅に異なり、従って、プロジェクトの進め方も

変えたほうがよいからだ。

【その1】

サーバーで、

1.サーバー側でデータをまず取得する。

2.その後、おされたボタンにより、サーバー側で

2-1.グラフ用に加工

2-2.表用に加工

2-3.CSV用に加工

のいずれかを行い、クライアント側は、サーバーで加工されたデータを表示する

これは、プログラム数は増えるが、他メディアの仕様が影響しないため

(グラフ用データは2項目全データ、

表用は全項目だが一部データ、

CSV用は全項目全データが必要など)

比較的、簡単に作れる。

プロジェクトはそのまま詳細化、分担割して問題はない。

【その2】

1.サーバー側でデータを取得し、クライアントに全データを送る。

2.おされたボタンにより、クライアント側で

2-1.グラフ用にJavascriptで頑張る

2-2.表用にJavascriptで整形する

2-3.データはCSVで送られることにしておけば、そのまま出す

のように、javascriptで加工する

これは、Javascriptの生産性に影響してくる

他メディアの仕様が影響することも気がかり

プロジェクトはそのまま詳細化しつつ、Javascriptでの実現性を確認、

詳細化が煮詰まったところで、サーバー側の処理に問題ないか確認し

すすめる。

【その3】

1.サーバー側でデータを取得し、クライアントに全データを送る。

2.おされたボタンにより、クライアント側でグラフ/表/CSV部品を切り替えて表示

これは、要望どおりの思った部品を作るのが結構難しい。

→単にグラフを出す、表を出すことは簡単に出来る。

グラフの操作や表の切り替えなどを、要求に合わせるのが難しい。

仮に作れても、他メディアの仕様の影響をもろに受ける。

グラフ操作のバグが、表に影響することも・・・

プロジェクトは、まず、部品が出来るかどうかを確認する必要がある。

その1とその3では、開発リスクが異なり、その3の場合は、そういう

部品が作れるかどうかで決まってしまう。

なので、画面遷移図を考えるとき、

遷移図から実装を考えるのが、ウォーターフォールでは、決まりなんだけど、

先に、実装を考えて(つまり、その1、その2、その3の図を作って)、その上で、

(その図からサーバー部分を除くことにより)画面遷移図を考えてったほうが、

のちのち、安全・・・

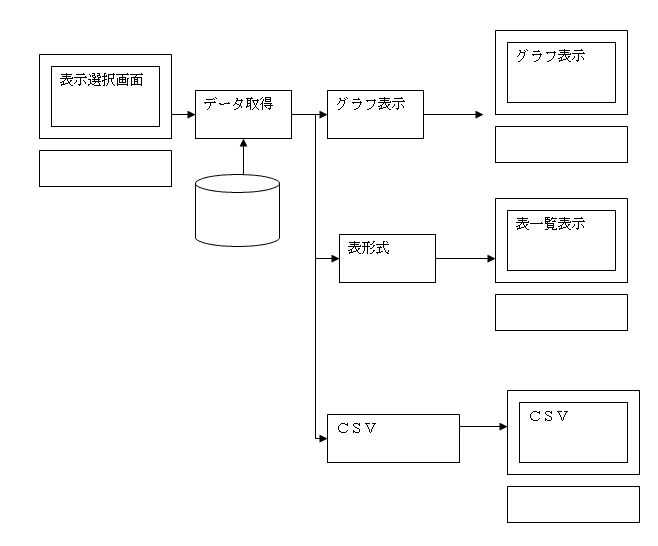

あるデータについて、表示範囲を設定し、

「グラフ」ボタンがクリックされるとグラフが、

「表」ボタンがクリックされると表の一覧が

「CSV」ボタンがクリックされるとCSV形式でデータが

表示される状況を表した。

お客さんと合意をとるだけならこれでいいが、実際に実装まで考えるんなら、

ここで止めるとまずい。というのも、これには、3つの実装方法が考えられるが、

それにより開発コストとリスクが大幅に異なり、従って、プロジェクトの進め方も

変えたほうがよいからだ。

【その1】

サーバーで、

1.サーバー側でデータをまず取得する。

2.その後、おされたボタンにより、サーバー側で

2-1.グラフ用に加工

2-2.表用に加工

2-3.CSV用に加工

のいずれかを行い、クライアント側は、サーバーで加工されたデータを表示する

これは、プログラム数は増えるが、他メディアの仕様が影響しないため

(グラフ用データは2項目全データ、

表用は全項目だが一部データ、

CSV用は全項目全データが必要など)

比較的、簡単に作れる。

プロジェクトはそのまま詳細化、分担割して問題はない。

【その2】

1.サーバー側でデータを取得し、クライアントに全データを送る。

2.おされたボタンにより、クライアント側で

2-1.グラフ用にJavascriptで頑張る

2-2.表用にJavascriptで整形する

2-3.データはCSVで送られることにしておけば、そのまま出す

のように、javascriptで加工する

これは、Javascriptの生産性に影響してくる

他メディアの仕様が影響することも気がかり

プロジェクトはそのまま詳細化しつつ、Javascriptでの実現性を確認、

詳細化が煮詰まったところで、サーバー側の処理に問題ないか確認し

すすめる。

【その3】

1.サーバー側でデータを取得し、クライアントに全データを送る。

2.おされたボタンにより、クライアント側でグラフ/表/CSV部品を切り替えて表示

これは、要望どおりの思った部品を作るのが結構難しい。

→単にグラフを出す、表を出すことは簡単に出来る。

グラフの操作や表の切り替えなどを、要求に合わせるのが難しい。

仮に作れても、他メディアの仕様の影響をもろに受ける。

グラフ操作のバグが、表に影響することも・・・

プロジェクトは、まず、部品が出来るかどうかを確認する必要がある。

その1とその3では、開発リスクが異なり、その3の場合は、そういう

部品が作れるかどうかで決まってしまう。

なので、画面遷移図を考えるとき、

遷移図から実装を考えるのが、ウォーターフォールでは、決まりなんだけど、

先に、実装を考えて(つまり、その1、その2、その3の図を作って)、その上で、

(その図からサーバー部分を除くことにより)画面遷移図を考えてったほうが、

のちのち、安全・・・