令和5年2月23日(木)

天皇誕生日 : 天長節

今日2月23日は現(令和)天皇陛下の誕生日。国民の祝日。

この日、皇居に於いて令和初の一般参賀が皇居で行われた。

天皇誕生日は昭和23年(1948年)までは、「天長節」と

呼ばれていた。

天長節は天皇の誕生を祝う日で、明治以来「四方拝」「紀元節」

「明治節」と共に四大節として国民の祝日となっていた。

「天長地久」(天地が永遠に変わらぬように物事が何時までも

続くこと)から、天長節を天皇誕生日とし、「地久節」を皇后

の誕生を祝う日とした。

昭和23年に天長節を「天皇誕生日」に改められた。

国民の祝日に関する法律(旧制の祝祭日を廃して、日本国憲法

の基に制定された祝日)には、「天皇が変われば日付が変更さ

れる」という条項が落ちていたとして、平成元年(1989年)

に法律を改正し、昭和天皇(4月29日)から平成天皇の誕生

日(12月23日)に移行した。

その後、平成31年(2019年)平成天皇が生前退位をされ、

現(令和)天皇の誕生日2月23日に移行された。

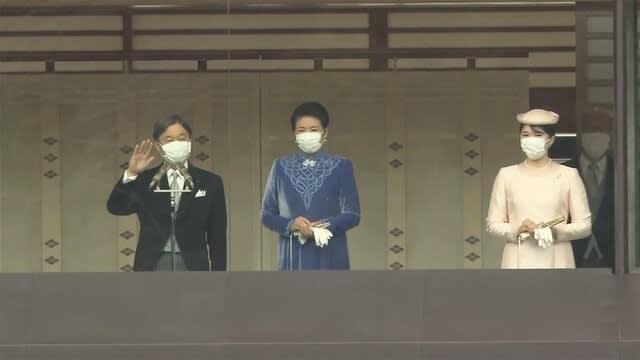

令和天皇の63歳の誕生日を祝うこの日、皇居に於いて一般参

賀が行われた。2020年以降、新型コロナウイルスの影響で

中止が続き、天皇即位初めての開催となった。

コロナ感染対策のため、抽選で≒4800人が午前中3回に分

かれ参列した。

陛下は「誕生日に初めてこのように皆さんからお祝いいただく

ことを、まことに嬉しく思います。、、、寒さも日毎に和らぎ

春に向かっていると感じます。皆さん一人一人にとって穏やか

な春になる様願っています」と述べられた。

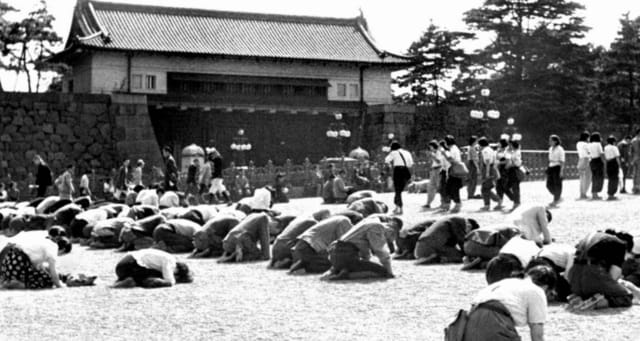

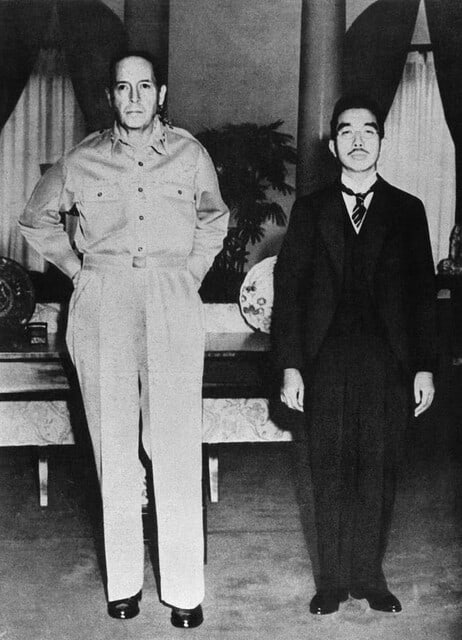

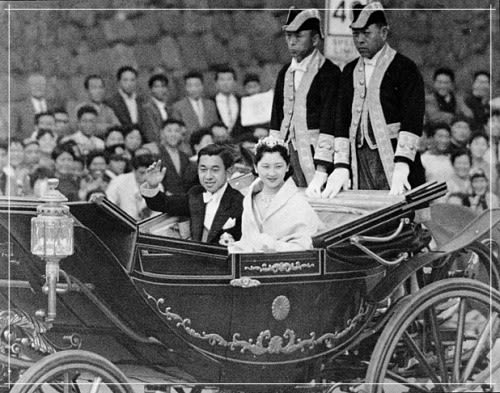

私の記憶の中にある天皇誕生日は、

無条件降伏、

マッカーサー元帥と、

昭和天皇は、第二次世界大戦後の激動の昭和の時代を、国民

と伴に生き抜かれた天皇、と、、、、

平成天皇は、

被災地を見舞う、

戦後復興の著しい中で未曾有の激甚災害を経験、阪神淡路大

震災(平成7年)、東日本大震災(平成23年)と二つの災

害を、被災者を見舞い寄り添い伴に過ごされた。

令和天皇は、

被災地を見舞う、

即位間も無く「コロナウイルス感染」の影響かで天皇も例外

ではなく、自ら率先して自粛生活をされ、常に国民に寄り添

う姿は、皇居に住まわれる方の伝統なのだろう、、、

天皇御一家、

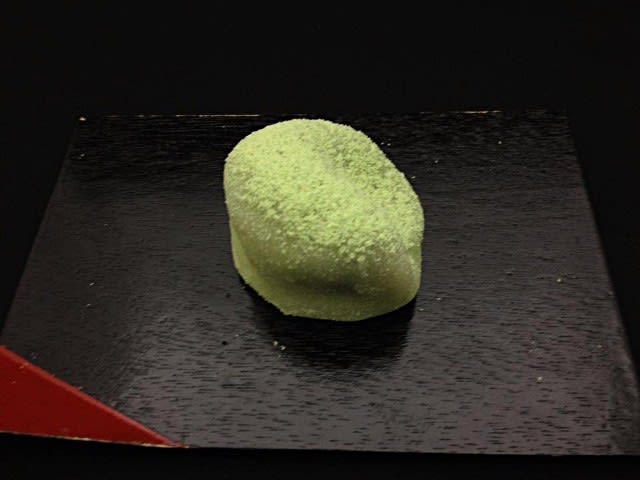

今日の1句

天皇誕生日自粛解放願いたし ヤギ爺