今日は1年で昼間の時間が一番短い冬至。列島を覆う最強寒波に縮み込む我が身。それに比べ、晴れ渡る寒空に黄色い柚子は元気いっぱい。採ってほしいと叫んでいるよう。例年どおりの実の数だが、残念なことは小ぶりで汚れも付いていること。先日、知人からもらった柚子が大きく、きれいな色だったからかもしれない。でも家で消費するには十分。身体が冷えてきた。今夜はもちろん毎夜、柚子たっぷりの湯で年越しを。

今日は1年で昼間の時間が一番短い冬至。列島を覆う最強寒波に縮み込む我が身。それに比べ、晴れ渡る寒空に黄色い柚子は元気いっぱい。採ってほしいと叫んでいるよう。例年どおりの実の数だが、残念なことは小ぶりで汚れも付いていること。先日、知人からもらった柚子が大きく、きれいな色だったからかもしれない。でも家で消費するには十分。身体が冷えてきた。今夜はもちろん毎夜、柚子たっぷりの湯で年越しを。

時折り試食しながら、甘味が増すまでと放置していた庭のミカン。毎朝、小鳥が2羽、3羽とやって来て賑やかに食べている。今年は数多く実が付いたし、酸味が強いのでご自由にどうぞ、としていたが冷え込んできた。陽射しも弱くなってきたようなので収穫することに。近年では一番多いようだ。採ってから時間が経つと酸味が和らぐと聞いた。リンゴと一緒に保管したり、食べる時に手で揉んだりするのも良いとか。「酸味がありますけど」とお断りしながら近所にお裾分け。まだ枝に付いている食べかけの16個。明日も小鳥たちのさえずりが響いてくるだろうか。

今日は10月下旬から11月上旬の気温予報のポカポカ陽気。それでも冬の意地を見せるかのような澄んだ青空に威勢よく実る柚子。今年は全体的に小粒ながら数は例年どおり。とりあえず1/4程度を初収穫。ダイコンの漬物やレモン替わりに食卓に、柚子味噌も良さそう。残りは大きなものをご近所にお裾分け。そして冬至の柚子湯や焼酎のお湯割り。本格的な寒さに向かっての心強い味方でもある。

今日から12月、空気は冷たいものの真っ青な空からの陽光に救われる。枝が垂れ下がるほどにたわわに実った庭のミカン。植えて11年目になるが今までで一番多くの実をつけている。少し前から試食して甘味をチエックしているがまだ酸っぱい。種類は大島ミカンとかで、産地は山口県の周防大島町という。遠い地ながら年間日照時間が全国でも上位の埼玉県。収穫はもう少し待つことにしょう。冬の陽射しをたっぷり浴び、さらに甘みを期待したい。

昨日は知人のIさんに誘われてボッチャに初挑戦。パラリンピック種目として何となく知っていた程度で競技をじっくり見たことも無い。当日朝まで付け焼刃で競技方法や勝敗ルールを頭の中に。同様に初めてのKさん含め3人で、いざ会場へ。詳細な競技説明や練習タイムもあり安心してスタート。2時間近い奮闘も残念ながら決勝まで到達できなかったが、Iさんの好リードで初戦突破に満足。それよりも競技の面白さに惹かれた。ジャックボール(目標球)をめざして自分のボールを投げたり、転がして、いかに近づけるかを競う。単純そうだが、微妙な重量のボールを狙ったポイントへ上手く届けるのが難しい。また、ジャックボールのすぐ手前にボールを止めて相手球をガードしたり、あるいは相手球に当ててジャックボールから遠くしたり。また最初のジャックボールの着地点も以降のプレイに影響する。投球におけるボール着地点のイメージと力加減、そしてチーム内での作戦など頭も使い、奥深い。聞いたとおり、障害の有無や年齢などに関係なく楽しめることを実感。その後に3人で盛り上がった祝勝会ならぬ懇親会、1月開催の「ボッチャ カップ2024」へ早速のエントリー宣言をした。

(以下、開催案内と当日の配布チラシ)

東京地方で木枯らし1号が吹いたとのニュース。当地でも寒い北風の強い一日ちなり、季節は間違いなく冬に。もう先日のように25度を超える夏日に戻ることはないだろう。「夏から秋を飛び越して冬に」とか「秋が極端に短かった」と言われる今年、庭のミカンも早々と色づいた。試しに食べてみたところ、味のほうはまだまだ酸っぱい。甘味が増すのは例年どおり12月半ば過ぎだろうか。澄んだ冬空にミカンも戸惑う今年の気候である。

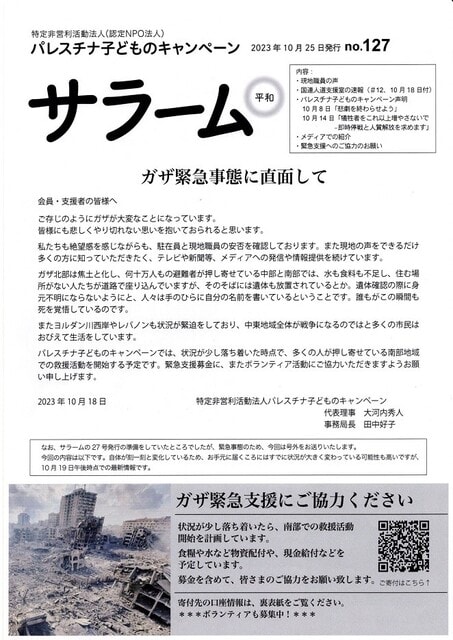

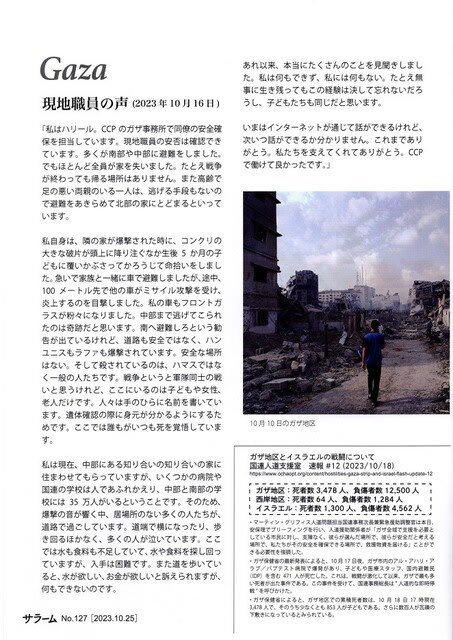

連日のイスラエルによるガザへの空爆、地上作戦の進行により戦闘員ではない多くの市民の命が奪われている。報道によればこどもや女性、高齢者など弱い立場の人たちが多いとも。もちろん発端となったイスラエル市民の殺害や人質をとるハマスの行為は許されるべきではない。しかし、それを憎しとばかりのイスラエルの過剰な行動はハマスせん滅を口実にガザを徹底的に破壊、ガザ市民の息の根を止めるかのような残虐行為に映る。そもそも、ある日突然にパレスチナ人の住む地に建国、パレスチナとの2国家共存の平和的話し合いを怠ってきたイスラエル。かつ近年、植民地政策で領地拡大を進めて紛争拡大に油を注いできた非こそ責められるべきではないか。ともかくガザの人道的な危機は極限に達している。この際、圧倒的な軍事力に勝るイスラエルが潔く停戦を判断、事態解決を主導すべきと考える。これ以上の憎しみの連鎖を終わらせよう。「パレスチナ子どものキャンペーン」から届いた号外を読む。現地の情報とともに人権を無視したガザ地区16年間の封鎖、75年間の難民生活など、あらためて心に刻み込む今に続くパレスチナ人苦難の歴史。今朝もテレビが映す泣きじゃくる子どもに未来をあげられないものか。

この地で秋を彩る吹上コスモス畑の見ごろはもう少し。その前に住まいの近くでは咲き誇る姿が。駅へ向かう歩行者・自転車専用道路の花壇ではピンクや赤、白の花びらが風にそよぐ。蝶々も誘われて花々の蜜を求め、ひらひらと舞う。ようやく夏の暑さも遠ざかり、遅れていた秋を実感。高山から初冠雪など伝えられるが、しばらくは心落ち着くこの季節をコスモスとともに。

パソコン操作中に突然、モニター画面が真っ暗になってしまった。以降、電源が入らずスマホのネット情報を頼りに手を尽くしたがお手上げ。早めの修復でPCデポが頭に浮かんだが、以前の高額料金の情報を思い出して購入した販売店へ。NECメーカー保証の1年を超えているのでケーズデンキの「あんしん延長保証(5年間)」による修理を依頼。それから10日間で戻ってきたが、何のことはないパソコン本体ではなく外部電源をとる付属品「ACアダプター」の不具合だった。その間の経緯はこうだ。5日目に修理センターから連絡があり「修理代はACアダプターの交換で20,700円」「手元に戻るまで、アダプター取り寄せ期間含めてあと10日ほどの日数」とのこと。金額、所要日数に納得できず、修理?を取り消して返送を依頼。すぐにアマゾンで同一の純正品を5,000円弱により購入。注文の翌日に届いたACアダプターとともに待つこと5日目、ケーズ販売店でやっと受け取った。最後のオマケとして修理キャンセル料6,600円を支払わされる羽目に。(事前の説明はあったが、本体の修理が脳裏にあっての了承であり、付属品の高額な交換代と聞けば普通はキャンセルするのではないか。納得がいかない)もう2度とケーズでは買わないことを決めた出来事だった。

待望の雨が降って市民農園の畑もひと息。ただ雨無しで弱っていた野菜たちが果たして元気を取り戻してくれるだろうか。それに引き換え、自宅庭のプランターのキュウリは元気だ。畑と庭で合わせると第4弾、種子をまいて3週間目となる。いつまでの暑さとなるか分からないこの夏最後のキュウリ栽培。大事に育てねば。

原発や人権問題など市民感覚、庶民感情とかけ離れた判例も多く、一抹の不安を抱えて傍聴席に着いた先日の法廷。東京高等裁判所で友人が控訴していた医療過誤裁判の判決があった。結果は「控訴棄却」という極めて残念なものであり、あらためて今の司法へ激しい怒りを覚える。娘さんがてんかん発作により緊急搬送された病院で亡くなったのは、麻酔薬の過剰投与が原因と訴えて7年。死ぬことは無かった、娘さんの無念を晴らすという一心での長期に及ぶ裁判の闘いだった。さいたま地裁での6年近い一審において敗訴。判決は①両親に事前説明無く全身麻酔療法を行なったこと②規定量を超える薬剤投与➂てんかん状態が治まったにもかかわらず投与を続行したことは「病院側の過失」と認めた。しかし、その過失と死亡との因果関係は認められない、とした。それは審理過程で形勢不利とみた病院側の申し出で行われた鑑定意見の採用によるものだった。納得できず、あくまでも「病院内における麻酔薬の長時間かつ過剰な投与が死亡の原因」と東京高裁に控訴。中立公平な審理を期待したものの一審鑑定を追認しただけだった。鑑定意見は高度な専門的知見に基づくものとして鑑定人尋問など行わず、患者側が提出した医師意見書を同等に吟味したとは到底思えない。(鑑定書の冒頭10行にわたって専門家としての経歴、学会の役職歴、厚労省から委嘱の役職歴を自ら誇示した鑑定人に忖度したとも、権威主義とも)一審において麻酔薬治療の過失を指摘された病院はこれまでもミスを認めず、謝罪もない。回を重ねた法廷の場にも毎度、原告席に座る友人夫妻とは対照的に被告席に姿も見せない。反省も無く、再発防止や医療の質の向上をめざす努力が行われているとは考えられない。新聞では「埼玉県内の民間総合病院」と報じられているA中央総合病院は家からも近い。緊急搬送は断固拒否するよう家人には伝えている。

小さい庭ながら訪れる小鳥のさえずりを聴かせてくれる梅の木。3月初めの春到来とともに咲いた花々が実り、黄色く熟してきた。採りごろと判断、雨の降らないタイミングで収穫作業。脚立を使うも手を伸ばし、小枝に阻まれながらの悪戦苦闘。1時間余りで14キロ、今年は表年なのか去年の2倍以上の成果となった。肥料は特に施さなかったのに地中の養分と太陽、雨の恵みで育ってくれた。老木ゆえに大きくなった樹勢も負担のような気がする。こちらも梅取り作業が大変になってきた。葉が落ちるころに剪定、すこし小ぶりにしてあげよう。その前に小梅、青い梅は梅ジュース、そして大部分は梅干しに。まずは梅雨どきのひと仕事が終わった。

ほぼ例年通りの梅雨入りとなったが曇りや時々の小雨程度。今日は朝からのしとしと雨でこの時季らしい空模様となった。待ってましたとばかり、さきたま緑道入口にある近隣公園に。遊歩道沿いの短い区間だがアジサイが固まって咲いている。どの花も、ようやくの雨にほっとしたような表情。濃い、薄い紫色に白い色、花びらの形も様々で5・6種類ほど。早く咲いていたので気になっていたが、散る前に雨が間に合って良かった。気のせいか去年よりも元気そうに見える。やはりアジサイには雨がよく似合う。

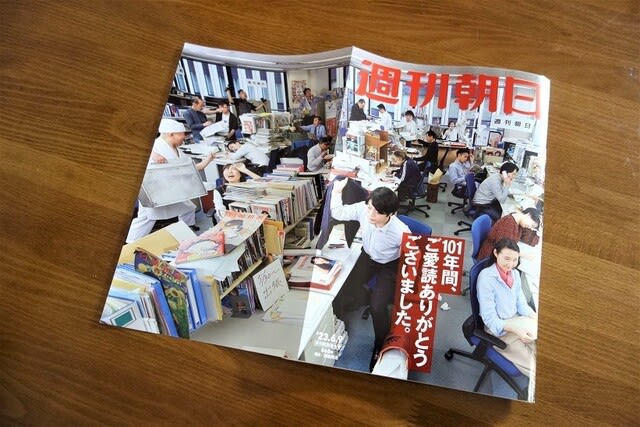

もう出向くことの少ない朝の駅に急ぐ。駅売店に残っていた最後の1冊を購入。店のお姉さんに「今日は売れ行きがいいでしょう?」と軽口をたたいて帰宅。今日発売で100年の幕を閉じるとあって総力戦、渾身の最終号は表紙(2枚に裏表紙も)からも読み取れる。今は7万部余りの発行部数だが150万部も読まれたころの活気ある編集部風景である。本文も連載記事はもちろん、惜別で一色。パラパラとめくりながら目に残ったのは「新聞社系の週刊誌の時代は終わっていた。支払う金額に見合う情報を週刊誌の形で世に出すのは無理がある時代」とのノンフィクション作家。さらに横尾忠則氏の「休刊は、社会に反省と自立を促している」の言葉。新聞、テレビも厳しい時代、スマホについ食指が動く世の中。情報とは何か、この休刊特別号をじっくり読みながら考えてみたい。そして本棚に飾ってある一冊、現役最後のころの時刻表。書店でまだ見かけるが、この先大丈夫だろうか。旅行自粛のコロナ猛威も乗り切ったが、頑張ってほしい。

五月の空に庭の花木が気持ちよく映える。天に顔を向けるバラの花、純白の凛々しさは真っ青な色に引けをとらない。その近くで咲くミカンの花は数では負けず、柑橘系の香りを周囲に放つ。少なかった昨年に代わって表年なのだろうか、豊作が期待できそうだ。春一番乗りの花だった梅は実が大きくなってきた。この分では例年より早く、梅雨を待たずに収穫時期になるかもしれない。急ぎ足の今年の季節とのかけっこは、まだ続きそう。