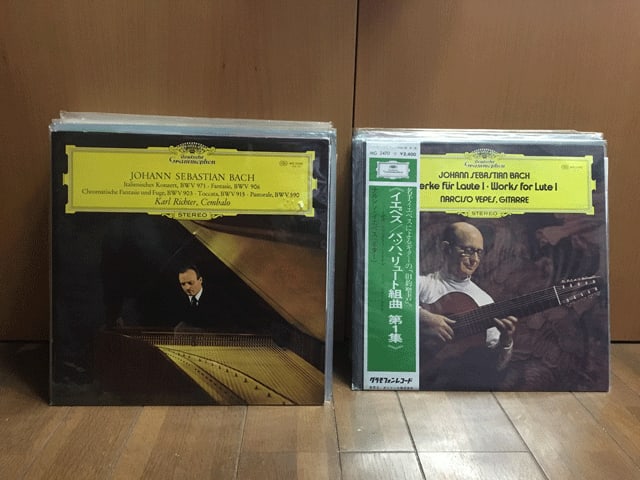

朝から自分の部屋の片つけをする、部屋の隅にダンボール箱が見つかり30枚程のレコードが見つかる、ほとんどグラモフォンレコードです、購入してから40年程前になる。

イエペスのリュート組曲を初め後はHelmut Walchaそしてカール・リヒター、ほとんどはバロック音楽でした。

中には懐かしいカール・リヒターKarl Richter(1926 - 1981)の演奏が指揮が多くあった。リヒターは55歳の生涯を音楽に捧げ筆者も昔は良く聴いた、名盤も多く持ってますが受難曲は聴かなかった。聴かなくなった訳は余りにも単調過ぎと云う理由のような気がすると思ってしまった事なのかな?

いつの間にかリヒターの演奏する作品を聴かなくなってしまったが、最近になり又リヒターを聴いています。カール・リヒターは勿論ピアニストではない。優れたバッハ演奏で知られる指揮者である。しかしオルガン、チェンバロも非常に達者な人で、その演奏は今なお色あせることはない。

リヒターの演奏の魅力はその明快さにある。どんなに演奏困難な場所であろうと装飾音の入り組んだ箇所であろうとその輪郭ははっきりとし、求心力を失わない。

ごまかしがないのである。勿論そのスタイルはオーケストラ、合唱にも生かされ合唱のドイツ語の語尾発音の指導まで行っている。その演奏は才能に加え徹底した練習、鍛錬によるものなのであろう。

皆さん良くご存知の不滅のテノール、フリッツ・ヴンダーリヒ。36歳の誕生日を目前に、不慮の事故でこの世を去ってからすでに50年が経とうとしていますが、現在でも「彼を越えるリリック・テナーは現れていない」とまで言われる稀有の存在です。

彼の歌うBWV249が実に良い。この様な曲を聴いているとオーディオに夢中になるより、いい音楽を聴くべきだと痛感する。良い反省材料でもある、最近ワグナー、ベートーヴェンのオケを聴くとそのように思うのは筆者だけなのか?

オラトリオとカンタータの違いを簡単に言えば、劇的な内容を持つが演劇的には演じないオーケストラ付きの声楽曲がオラトリオで、カンタータは劇的な内容を持たないオーケストラ付きの声楽曲です。

1723年のクリスマス用に書かれたマニフィカトと、25年の復活節用に書かれたオラトリオ。復活祭は春分の後の最初の満月の日の次の日曜日で、キリストが甦ったことを記念し、春の自然の甦りを祝うお祭りです。復活の象徴の卵を食べたり、ペインティングした卵を贈り合ったりして、盛大に祝います。

オラトリオとは祈祷所で歌われた簡単な歌が始まりと言われているそうです。

これらを作曲したのは、バッハがライプツィヒのトーマス・カントルに着任して最初の2シーズンで、気力充実した筆致による名作となりました。大作であるマタイ・ヨハネ両受難曲の陰に隠れがちであるが,「来たれ、急げ、そして走れ、急げる足よ」バッハはイースター用のすばらしい「復活祭オラトリオ」BWV249を書いている。

復活祭とは、処刑されたイエス・キリストが死後3日目に復活したことを記念する日でイースターとも言います。その明るく楽しい雰囲気は,同じバッハの「管弦楽組曲第3番」を思わせる。まず冒頭第1曲のシンフォニアが,早くも浮き立つような楽しい音楽。全体的に明るい曲が多い中で,第5曲のソプラノ・アリアは,リコーダーのオブリガートをバックにした短調のアリアで,しっとりと聴かせる。

第7曲テノールのアリアは,イエスの復活を確信したペテロが,喜びをしみじみと噛み締めているかのよう。音楽も余り宗教臭くなく、自然に聴ける此の春の喜びを感じる曲と思う、

イースターを多分商売にと、復活の象徴の卵を食べたり、ペインティングした卵を贈り合ったりして祝う事を一時日本の菓子メーカーが復活祭を商売にしようとした不届きなメーカーがあり心配したが中止しホットしているお祭り騒ぎの好きな日本人が飛びつきそうなイベントではあるが・・・・

商売に繋がるならなんでも利用する事はもう辞めたのが良いと思う、日本の品格が低下する。世界から非難されない国になりましょう、隣国(韓国、北朝鮮、中国、ロシア)とは違うと云う国の自覚を持とう。

本日は4月2日でやはり『復活祭オラトリオ Oster-Oratorium / Easter Oratorio』(BWV 249)を聴いて見ても良いのだろう。『復活祭オラトリオ Oster-Oratorium / Easter Oratorio』(BWV 249)は、J.S.バッハが1725年に作曲したオラトリオ(聖譚曲)。

同年4月1日の復活祭の日にライプツィヒの教会で初演された(ヨハネ受難曲の翌年)。J. S. バッハが作曲した3つのオラトリオの一つ(昇天祭オラトリオ、クリスマス・オラトリオ)。

J.S. Bach - Easter Oratorio, BWV 249

J. S. バッハ『復活祭オラトリオ』では、ソプラノ・アルト・テノール・バスの4つのパートは、それぞれキリスト教の聖人を表しているという(Wikipediaより)。

ソプラノは、イエスの母マリアの姉妹のマリア (クロパの妻) 。「ヨハネによる福音書」でイエスの磔刑を見守る場面に登場する女性。

アルトは、イエスの死と復活を見届けた証人(マリヤ・マクダレナ)テノールは、新約聖書に登場する使徒シモン・ペトロ(ペテロ/パウロ)。「ヨハネによる福音書」によれば、イエスの復活時には使徒ヨハネと共にイエスの墓にかけつけた。バスは、新約聖書に登場する使徒ヨハネ(福音記者ヨハネ)。

「イエスの愛しておられた弟子」として一般的に理解されており、イエスが十字架にかけられたときも弟子としてただ一人「愛する弟子」が十字架の下にいたと福音書に書かれている。

J.S.バッハの宗教音楽作品の中では音質も良く、楽器の切れも良くこの時期に聴くのは新緑が眩しく、爽やかで、ふさわしい曲で宗教臭みが無い所が筆者は気に入っています。この時期に聴きたいJ.S.バッハである。

今まで余り馴染みの無かった宗教音楽ですが、最近は良く聴くようになってます。最近までBWV146.147を聴いたいましたが4月になりBWV249を聴き出しました。ドイツ・グラモフォンはカール・リヒターによるバッハの宗教音楽の傑作、『マタイ受難曲』『ヨハネ受難曲』『クリスマス・オラトリオ』『マニフィカト』『ミサ曲ロ短調』の全作品の伝説的録音を、すべて24-bit/96kHzのリマスタリングCDで発売していますので早速注文しました、

昔はメンデルのメシアも復活祭で演奏されたそうです、現代ではメシアの1部2部の演奏で終わり最近は此後の演奏はしない、実はこの第3部のキリストの復活により、人間が永遠の生命を得るというところがこの曲の本質で、

ヘンデル存命のころには復活祭の頃に演奏されるのが常でした。ブラボー!