3月8日「みやげの日」

「 今日は何の日~毎日が記念日~」を見ると、3月8日「みやげの日」とあり、これは、 (「み(3)や(8)げ」の語呂合せで、観光と土産品の需要の増大を図る日として、全国観光物産振興協会が制定とあった・・・しかし、ネットで検索しても、全国観光物産振興協会は出てこず、全国観光土産品連盟ならあるのだが・・・このことかな?。また、毎月8日 も「おみやげ感謝デー」 全国観光物産振興協会が制定とあったが・・・。兎に角、そんなことは、どうでも良い。単なる語呂合せ記念日と言う事で、土産のことを書いてみよう。

土産(みやげ)は、旅行先などで知人、縁者に配る目的でその土地ならでわの物を買い求める品物。又は知人縁者の宅を訪問する際に感謝を込めて持っていく品物のことなどを言っているが、日本人と違って、欧米などでは、他人にためにというよりも、どちらかというと自分の思い出として土産を買うことのほうが多いようっだ。

日本の土産の語源については、「家苞(いえつと)」説、「宮笥(みやけ)」説、「屯倉(みやけ)」説、「見上げ」説など諸説あるようだが、「宮笥」という言う説が最も有力なようである。

「宮笥」とは、神社の御札を貼った板のことである。古代、「旅行」と言う習慣はなく、普通の人の旅といえば、寺社詣くらいのものであった。熊野三山への参拝はかなり古いが、旅は危険であり、費用もかかるので誰でもが行けるわけでもない。そこで、宮参りに行くのは選ばれた男性の勤めとされていた。そこで行けない人は、行く人にお賽銭を預け その際に手数料としてわらじ代、つまり餞別を渡した。これが、今の選別の始まりであるが、 寺社詣に行く人は確かにお参りしてきたことの証に神社の「宮笥」買って帰ったのが始まりのようだ。

『万葉集』 第二巻142に「家にあれば笥(け )に盛る飯を草枕旅にしあれば椎(しい)の葉に盛る」とあるように、「笥」は、容器。特に、食物を盛る器のことでもある。神奉りには御神酒や供え物(神饌)をするが、それらは器や皿に盛られる。この御神酒や供え物(神饌)は参拝の後、最後に下げて、参拝者と共食する。

鎌倉から室町時代にかけて、人々は神社詣を口実に「講」によって盛んに旅をするようになった。みやげが商いとして成立するのもこの時代である。この時代になると、「宮笥」も本来の「宮笥」(御札を貼った板)以外にも神社の徳利に入った御神酒や土産菓子へと変化し、さらに、時代が進むとともに、参宮者の人数が増えれば宮笥を人数分持ち帰るのは困難なため、次第に、代用品としてその土地の産品つまり「土産(どさん)」のものを持ち帰ったのが次第に通例化し、土産、「みやげ」へと変化していったのであろう。

「財宝は地獄の家苞」(意味は以下参考の「慣用句辞典 さい~さそ」参照)という諺にもあるように、「家苞」と言う言葉も古くから使われている。「苞」は、「納豆の苞」・・などとも使われるが、わらなどを束ね、中に食品などを入れて包みとしたもの、筒状の容器のことであり、土地の産物。また、贈り物として携えてゆく、みやげもののことであり、『うつほ物語』(吹上・上)にも「都の苞に何をせむと思ふに・・」とあるように「家苞」は家へのおみやげである。

『万葉集』第十五巻3709では、「家苞に 貝を拾うと 沖辺より 寄せくる波に 衣手濡れぬ」・・と詠われている。意味は、「家へのおみやげに、貝を拾おうとしたら、沖から寄せてきた波で、袖が濡れてしまった」である。

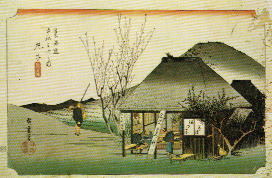

古くからお伊勢参りの人々を迎えてきた伊勢神宮は文字通り「宮笥」発祥の地でもあろう。次第に門前町の家の軒先で商う座商が現れ、それが、江戸時代には屋台となり、江戸時代後期の十返舎一九の東海道中膝栗毛が出版される頃には、宿場や寺社のある所などには、みやげ物や名物の饅頭や餅などをを売る店が出来、旅人は、これを買ったり食したりした。例えば、東海道では、安倍川餅、丸子宿のとろろ汁、宇津谷(うつのや)峠の十団子、小夜の中山の飴の餅、日坂宿の蕨餅(よもぎもち)、桑名の焼きはまぐり、草津宿の姥ケ餅などがあった。画像は広重画「丸子宿」。店の前にとろろ汁の立て看板があがっている。広重の絵にもなった丸子宿のとろろ汁や「丁子屋」は今も健在とか・・・。下の写真と浮世絵を見比べてみると良い。当時の雰囲気そのままだね~。

丸子(鞠子)宿→ http://www.uchiyama.info/oriori/shiseki/kaidou/mariko/

当事、贅沢な庶民の旅は制限されていたが、伊勢神宮は天皇家につながる神社でもあり、伊勢参宮に参拝に行くのだといわれれば、許可せざるををえなかったのだろう。このように、庶民は、いろいろな神社へお参りするとか、病気のために温泉に湯治に行くなどと、大義名分をつけて旅を楽しんだのだろう。ま!、その辺は、許可する方も分かっていて、許可したのだろうがね。兎に角、この時代には一大旅行ブームが起こっている。日本も戦国時代から時を経て、天下泰平となり、文化も花開いた良き時代だったのだろうね。

知らない土地の珍しい土産や食べ物は、旅の楽しみの一つだものね~。しかし、この頃は、何でも、全国的に販売されているものが増え、その土地でしか味わえないものなどと言うものが減ってしまった。これは、旅の楽しみが一つ消えたのと変らないね~。

(画像は、広重画「東海道五十三次・丸子宿」太陽浮世絵シリーズ広重より)

全国観光土産品連盟

http://www.miyagehin.com/

古代武蔵学事始め・北武蔵比企地方の渡来文化

http://www.musashigaku.jp/framepage12.htm

おみやげ文化誌

http://www.omiyageclub.com/00092/

古今和歌集の部屋/55番・見てのみや

http://www.milord-club.com/Kokin/uta0055.htm

絵本江戸土産

http://www.geocities.jp/ezoushijp/edomiyage.html

万葉集 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86

万葉集

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html

うつほ物語

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B4%A5%E4%BF%9D%E7%89%A9%E8%AA%9E

江戸時代の食風景

http://www.kamaboko.com/gotoshi/71/71-5.htm

『語源由来辞典』‐土産

http://gogen-allguide.com/mi/miyage.html

神酒 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%85%92

慣用句辞典 さい~さそ(財宝は地獄の家苞)

http://www.geocities.jp/tomomi965/ko-jien03/sa01.html

お蔭参り - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A

講 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B

伊勢せきや

http://www.sekiya.com/shop/index.htm

東海道中膝栗毛

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%AD%E8%86%9D%E6%A0%97%E6%AF%9B

東海道五十三次 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1

丸子(鞠子)宿

http://www.uchiyama.info/oriori/shiseki/kaidou/mariko/

「 今日は何の日~毎日が記念日~」を見ると、3月8日「みやげの日」とあり、これは、 (「み(3)や(8)げ」の語呂合せで、観光と土産品の需要の増大を図る日として、全国観光物産振興協会が制定とあった・・・しかし、ネットで検索しても、全国観光物産振興協会は出てこず、全国観光土産品連盟ならあるのだが・・・このことかな?。また、毎月8日 も「おみやげ感謝デー」 全国観光物産振興協会が制定とあったが・・・。兎に角、そんなことは、どうでも良い。単なる語呂合せ記念日と言う事で、土産のことを書いてみよう。

土産(みやげ)は、旅行先などで知人、縁者に配る目的でその土地ならでわの物を買い求める品物。又は知人縁者の宅を訪問する際に感謝を込めて持っていく品物のことなどを言っているが、日本人と違って、欧米などでは、他人にためにというよりも、どちらかというと自分の思い出として土産を買うことのほうが多いようっだ。

日本の土産の語源については、「家苞(いえつと)」説、「宮笥(みやけ)」説、「屯倉(みやけ)」説、「見上げ」説など諸説あるようだが、「宮笥」という言う説が最も有力なようである。

「宮笥」とは、神社の御札を貼った板のことである。古代、「旅行」と言う習慣はなく、普通の人の旅といえば、寺社詣くらいのものであった。熊野三山への参拝はかなり古いが、旅は危険であり、費用もかかるので誰でもが行けるわけでもない。そこで、宮参りに行くのは選ばれた男性の勤めとされていた。そこで行けない人は、行く人にお賽銭を預け その際に手数料としてわらじ代、つまり餞別を渡した。これが、今の選別の始まりであるが、 寺社詣に行く人は確かにお参りしてきたことの証に神社の「宮笥」買って帰ったのが始まりのようだ。

『万葉集』 第二巻142に「家にあれば笥(け )に盛る飯を草枕旅にしあれば椎(しい)の葉に盛る」とあるように、「笥」は、容器。特に、食物を盛る器のことでもある。神奉りには御神酒や供え物(神饌)をするが、それらは器や皿に盛られる。この御神酒や供え物(神饌)は参拝の後、最後に下げて、参拝者と共食する。

鎌倉から室町時代にかけて、人々は神社詣を口実に「講」によって盛んに旅をするようになった。みやげが商いとして成立するのもこの時代である。この時代になると、「宮笥」も本来の「宮笥」(御札を貼った板)以外にも神社の徳利に入った御神酒や土産菓子へと変化し、さらに、時代が進むとともに、参宮者の人数が増えれば宮笥を人数分持ち帰るのは困難なため、次第に、代用品としてその土地の産品つまり「土産(どさん)」のものを持ち帰ったのが次第に通例化し、土産、「みやげ」へと変化していったのであろう。

「財宝は地獄の家苞」(意味は以下参考の「慣用句辞典 さい~さそ」参照)という諺にもあるように、「家苞」と言う言葉も古くから使われている。「苞」は、「納豆の苞」・・などとも使われるが、わらなどを束ね、中に食品などを入れて包みとしたもの、筒状の容器のことであり、土地の産物。また、贈り物として携えてゆく、みやげもののことであり、『うつほ物語』(吹上・上)にも「都の苞に何をせむと思ふに・・」とあるように「家苞」は家へのおみやげである。

『万葉集』第十五巻3709では、「家苞に 貝を拾うと 沖辺より 寄せくる波に 衣手濡れぬ」・・と詠われている。意味は、「家へのおみやげに、貝を拾おうとしたら、沖から寄せてきた波で、袖が濡れてしまった」である。

古くからお伊勢参りの人々を迎えてきた伊勢神宮は文字通り「宮笥」発祥の地でもあろう。次第に門前町の家の軒先で商う座商が現れ、それが、江戸時代には屋台となり、江戸時代後期の十返舎一九の東海道中膝栗毛が出版される頃には、宿場や寺社のある所などには、みやげ物や名物の饅頭や餅などをを売る店が出来、旅人は、これを買ったり食したりした。例えば、東海道では、安倍川餅、丸子宿のとろろ汁、宇津谷(うつのや)峠の十団子、小夜の中山の飴の餅、日坂宿の蕨餅(よもぎもち)、桑名の焼きはまぐり、草津宿の姥ケ餅などがあった。画像は広重画「丸子宿」。店の前にとろろ汁の立て看板があがっている。広重の絵にもなった丸子宿のとろろ汁や「丁子屋」は今も健在とか・・・。下の写真と浮世絵を見比べてみると良い。当時の雰囲気そのままだね~。

丸子(鞠子)宿→ http://www.uchiyama.info/oriori/shiseki/kaidou/mariko/

当事、贅沢な庶民の旅は制限されていたが、伊勢神宮は天皇家につながる神社でもあり、伊勢参宮に参拝に行くのだといわれれば、許可せざるををえなかったのだろう。このように、庶民は、いろいろな神社へお参りするとか、病気のために温泉に湯治に行くなどと、大義名分をつけて旅を楽しんだのだろう。ま!、その辺は、許可する方も分かっていて、許可したのだろうがね。兎に角、この時代には一大旅行ブームが起こっている。日本も戦国時代から時を経て、天下泰平となり、文化も花開いた良き時代だったのだろうね。

知らない土地の珍しい土産や食べ物は、旅の楽しみの一つだものね~。しかし、この頃は、何でも、全国的に販売されているものが増え、その土地でしか味わえないものなどと言うものが減ってしまった。これは、旅の楽しみが一つ消えたのと変らないね~。

(画像は、広重画「東海道五十三次・丸子宿」太陽浮世絵シリーズ広重より)

全国観光土産品連盟

http://www.miyagehin.com/

古代武蔵学事始め・北武蔵比企地方の渡来文化

http://www.musashigaku.jp/framepage12.htm

おみやげ文化誌

http://www.omiyageclub.com/00092/

古今和歌集の部屋/55番・見てのみや

http://www.milord-club.com/Kokin/uta0055.htm

絵本江戸土産

http://www.geocities.jp/ezoushijp/edomiyage.html

万葉集 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E8%91%89%E9%9B%86

万葉集

http://etext.lib.virginia.edu/japanese/manyoshu/AnoMany.html

うつほ物語

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B4%A5%E4%BF%9D%E7%89%A9%E8%AA%9E

江戸時代の食風景

http://www.kamaboko.com/gotoshi/71/71-5.htm

『語源由来辞典』‐土産

http://gogen-allguide.com/mi/miyage.html

神酒 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%85%92

慣用句辞典 さい~さそ(財宝は地獄の家苞)

http://www.geocities.jp/tomomi965/ko-jien03/sa01.html

お蔭参り - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E8%94%AD%E5%8F%82%E3%82%8A

講 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AC%9B

伊勢せきや

http://www.sekiya.com/shop/index.htm

東海道中膝栗毛

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%B8%AD%E8%86%9D%E6%A0%97%E6%AF%9B

東海道五十三次 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1

丸子(鞠子)宿

http://www.uchiyama.info/oriori/shiseki/kaidou/mariko/