2016年3月24日。

ビクトリア空港の脇にあるブリティッシュコロンビア航空博物館 (British Columbia Aviation Museum; 以下BC航空博物館) に行ってきました。ボランティアにより運営されている小さな博物館ですが、大きな博物館では置かないようなニッチな機体が多いです。あとは小さな博物館特有の緩さもあるので機体に近づき放題だったりします。

何度か行ったことがある場所ですが、さらにもう一度行ってきました。この頃既にカナダ住まいで広げてきた風呂敷を少しずつ畳む準備を始めていましたが、これもそのひとつというわけです。

最初に訪れた時よりは相対的に航空に関して自信ニキなので何か新しい発見があるやもしれんというのもあります。

では順番に見ていきましょう。これは王立航空工廠 (RAF) S.E.5。

1916年初飛行、第一次世界大戦時代のイギリス空軍の戦闘機です。キャメルとともに当時のイギリス戦闘機の代名詞です。

これはその7/8縮尺の模造品でBC州在住の男性が作り上げたものを博物館に寄贈したもの。

パイロットのデニス(仮名)。

上翼に付いているルイス機関銃に注目。色々苦しいですが当時はこれが最適解だったのだろうなと。本当は操縦士の目線の先に据えてやれば狙いがつけやすいんでしょうけど、そうするとプロペラを撃ち抜きかねませんし。

機関銃は胴体に取り付けられた架台を介して装備されています。これはフォスター銃架と呼ばれるやつで、射撃時は席に座りながらケーブルを引いて遠隔で撃つことが出来ました。さすがに立ちながら撃つってことはしない。

フォスター銃架はスライド式で、弾切れになったら機関銃を手前に引き寄せて弾倉交換できるというスグレモノでした。

尾翼。まあよく分からん。

エンジン。本当のS.E.5はイスパノ・スイザ8気筒液冷エンジンですが、7/8縮尺のこれはコンチネンタルの4気筒空冷エンジンで代替しています。

ですがこれはイスパノ・スイザっぽいですががが・・・。

狙いを定めるデニス(仮名)。

ニューポール17の7/8縮尺レプリカ。これは第一次世界大戦時のフランス製戦闘機です。ただし国籍章はイギリス。これは形状がよく洗練されていて好きです。

15世紀末にレオナルド・ダ・ビンチの考案したオーニソプターの模型。人類が飛行しようと試みる中で考案された航空機のひとつです。

オーニソプターは、鳥類や昆虫みたいに翼を羽ばたかせて飛行しようと試みたものです。日本語だと羽ばたき式航空機ですかね。

鳥が羽ばたいているのを真似すれば人間でも飛べるんじゃね?と考えてそれを模倣しようとするのは自然なことでしたが、羽ばたくだけでは飛べなかったのでした。結局ライト兄弟が固定翼で有人飛行を成功させるとオーニソプターの開発は一気に下火になってしまい主流から外れてしまったのは今の航空機を見れば自明です。

こりゃ鳥ですね、という形状。

パッカード製マーリン12気筒液冷エンジン。第二次世界大戦時、スピットファイア、ランカスター、モスキート、マスタング等に搭載されたロールスロイスの傑作エンジンをアメリカのパッカードがライセンス生産したもの。いわゆるパッカード・マーリンV-1650。

これは中でもV-1650-3型で、マーリンMk.29相当のエンジンです。カナダ製のハリケーンMk.XIIに搭載されていました。

過給器も付いているのは高得点。

マーリンが第二次世界大戦を通じて第一線を張れたのは過給器の性能向上あってのことでしたが、それは今回は置いておきます(手抜き)

この過給器は初期の1段1速型ですしおすし。ハリケーン用だからね、しかたないね。

過給器の製造番号と思われ。

スピットファイアの7/8縮尺模型。

説明書きが無かったのでなんとも言えないですが、Mk.IXかしら。

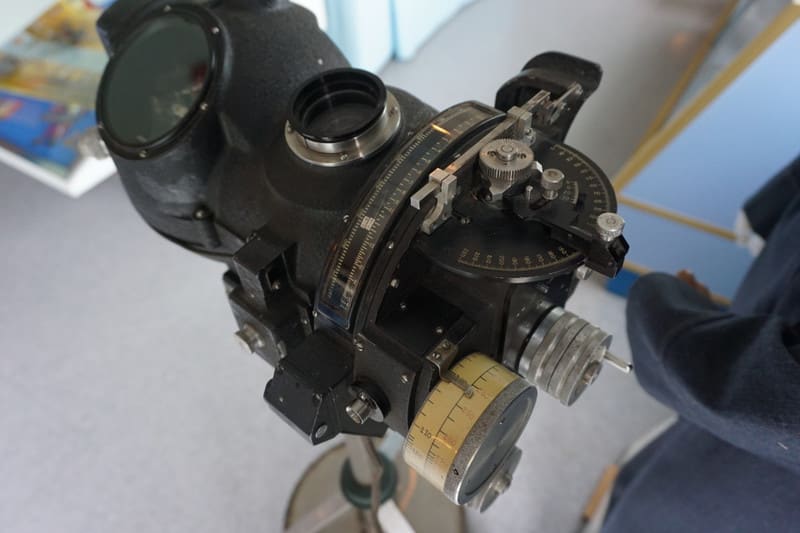

イギリスのMk.7針路設定爆撃照準器 (Course Setting Bomb Sight; CSBS)というもの。これ、初めて見たな。前回来たときは見逃したか・・・。

爆撃機が目標を爆撃する際は基本的に直進水平飛行しながら投下地点で爆弾投下するわけですが、地球上の大気中には大抵の場合風が吹いていますのでバカ正直に直進水平飛行をしていると風に流されてしまって目標を外してしまうのです。

そのため、爆撃手は自機の速度と高度と向き、吹いてくる風向きと風量なんかを計算しながら投下位置を決定しなけりゃならず、頭を使う職業だったわけです。で、CSBSはその風の影響を測定して自動計算して補正、爆撃精度が上がるという簡易爆撃管制装置ともいえる素敵装置でした。私もよく理解していないので詳しい仕組みは割愛しますががが・・・。

同時期の爆撃照準器で最も先進的だったのはノルデン式爆撃照準器ですが、これはどうだったんでしょうね。ノルデン式ほどの評判は聞いたことありませんから、補正後の操縦は手動だったんじゃないかと思います。ノルデン式ほどの性能は無かったでしょう、たぶん。

日本軍ではそういう爆撃照準器の話を何も聞かないので、たぶん根性で爆弾を当てていたんだと思います。

ちなみにCSBSの開発はイギリス海軍が行ったものでした。上空から見れば米粒みたいでしかも移動する目標であるところの戦艦は、爆撃機の爆撃では当てるのがとても難しいというのは想像できます。そういう事情で開発されたんでしょう。

これはアメリカのノルデン式爆撃照準器も初めは海軍が開発した装置だという点と共通するもので、開発背景は似たようなものなのだなぁと。

で、これがノルデン式爆撃照準器閣下 (Norden Bombsight) 。ただこれ上側の照準器しかなくて片手落ち感が。

前も説明した覚えがありますが、ノルデン式は照準器と安定装置の2つの装置で構成されています。単なる照準器とか針路補正装置とかではなく、補正計算した結果を装置が機体に反映させて機体を自動操縦してしまい最後には爆弾投下もやってしまう豪快な装置なのです。アナログコンピュータが詰まった精密装置で、戦時中は最高機密に指定されていた装置なのでした。

そうは言っても動かすには熟練が必要だったそうなんで、どうやって操作するのかは分からん。爆撃手を養成する専用の練習爆撃機を造ってしまうくらいだからね。

水平器。あとはジャイロですかねぇ。

イーストマンE2シーローバー (Eastman E2 Sea Rover)。飛行艇ですね、これは。

1929年に全部で16機生産されて内5機がBC州へやってきて、鉱山の探索や金鉱での作業に従事していた模様。

これは博物館のボランティアの手によって2機のシーローバーをニコイチして1機に復元したもの。

エンジン部。飛行艇なのでエンジンは水を被らないように胴体の上に付いています。紅の豚の豚が乗っている方と同じです。

エンジンはカーチスR-600チャレンジャーを使っていました。

原型の主翼リブ。

というところで今日はここまで。