(半紙)

「花開萬国春」 ~花開いて萬国春である を、隷書で書いてみた。

季節は巡り、もう春というよりも初夏ではあるけれど。

もっとじっくり粘っこい線で書かなきゃな・・と、ため息ついて中。

でも、久々にちょっとだけ書の話

隷書は、漢字の歴史の甲骨文、金文、石鼓文、篆書ときたあと、石門頌、乙英碑、礼器碑、

史晨前碑・史晨後碑、曹全碑、張遷碑といったそれぞれに特長のあるものがある。

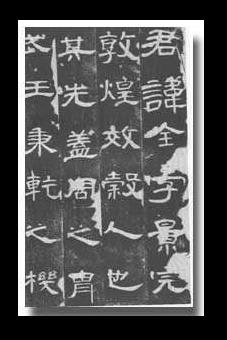

←曹全碑

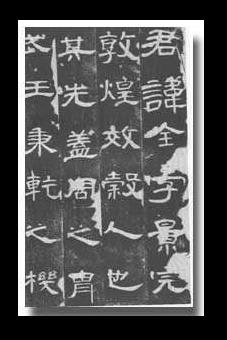

←曹全碑

そして八分体とも言われ、特に横画を書く際、逆筆で入り八の字を書くような流れの運筆、

終筆は、一端筆を沈めてから押し上げるところが特長のひとつ。

・・って、ことばで説明するのはなかなかむずかしいけれど

マウスで書いてるからうまく書けないけど・・(↓)

たとえば写真の曹全碑。

これは教室で隷書を勉強したい方に、最初にオススメしている古典。

その八分体の伸びやかさを強調するためのもうひとつの特長が、

たとえば初めから3つ目4つ目の「全」「字」のように、傘を大きめにして

中はキュンと幅を狭くすることによって、より傘なり横画が大らかに見えたり。

「人」「也」のように、片側に重心を寄せてその代わり、人の2画目、也の3画目を

腕全体でリズム良くはらうことで、自由で生き生きとした文字になる。

隷書はつまり、このリズムが魅力のひとつと思う。

興に乗ると実に気持ちがいいもので

そしてこの隷書、早く書けるようにと草隷(隷書の草書体)、木簡へと変化していき。

行草も魅力的だけど、私にとっては書きたいって衝動に駆られる書体のひとつ。

線を鍛えるのには、よいかも

「花開萬国春」 ~花開いて萬国春である を、隷書で書いてみた。

季節は巡り、もう春というよりも初夏ではあるけれど。

もっとじっくり粘っこい線で書かなきゃな・・と、ため息ついて中。

でも、久々にちょっとだけ書の話

隷書は、漢字の歴史の甲骨文、金文、石鼓文、篆書ときたあと、石門頌、乙英碑、礼器碑、

史晨前碑・史晨後碑、曹全碑、張遷碑といったそれぞれに特長のあるものがある。

←曹全碑

←曹全碑そして八分体とも言われ、特に横画を書く際、逆筆で入り八の字を書くような流れの運筆、

終筆は、一端筆を沈めてから押し上げるところが特長のひとつ。

・・って、ことばで説明するのはなかなかむずかしいけれど

マウスで書いてるからうまく書けないけど・・(↓)

たとえば写真の曹全碑。

これは教室で隷書を勉強したい方に、最初にオススメしている古典。

その八分体の伸びやかさを強調するためのもうひとつの特長が、

たとえば初めから3つ目4つ目の「全」「字」のように、傘を大きめにして

中はキュンと幅を狭くすることによって、より傘なり横画が大らかに見えたり。

「人」「也」のように、片側に重心を寄せてその代わり、人の2画目、也の3画目を

腕全体でリズム良くはらうことで、自由で生き生きとした文字になる。

隷書はつまり、このリズムが魅力のひとつと思う。

興に乗ると実に気持ちがいいもので

そしてこの隷書、早く書けるようにと草隷(隷書の草書体)、木簡へと変化していき。

行草も魅力的だけど、私にとっては書きたいって衝動に駆られる書体のひとつ。

線を鍛えるのには、よいかも