7月3日(火)

昨日、月山に登った余勢をかってここにも登ろうとした羽黒山(はぐろさん)。

他の参詣者にあきれられて、断念した。

きょう再度、羽黒山への入り口へ来た。

▲ 随身門。

社務所の前にあるここをくぐって、いよいよ羽黒山へ向かう。

羽黒山に向かうのには、そこに山があるからといった単純な理由で登るのではない。

羽黒山は、昨日の月山と隣接する湯殿山と合わせて出羽三山と呼ばれる。しかも修験道的にはその三山の元締め的山であり、月山だけを登っただけでは片手落ちなのだ(笑)。

随身門を少し下って10分ほどもすると樹間に見えてきた。

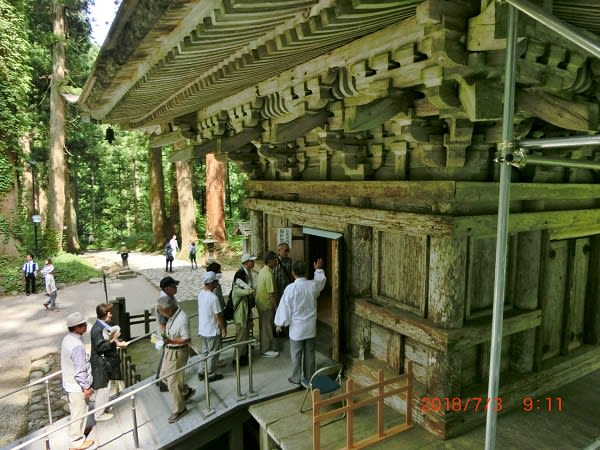

▲ 国宝・羽黒山五重塔。

▲ 正面まできた。

昨日もここまではやってきたのだが、この塔の古く素朴に建つ存在感を見て、こりゃただモノではない。もっとじっくり見なくては、と思い直して踵(きびす)を返したのだ。(言っていることが違うな)

平安中期に平将門が創建したと伝わる。現在の塔は、約700年前に再建されたもので、東北最古の塔だ。

素木(しらき)造りといわれ着色していない塔なので、素朴感がいっぱいだ。他に国宝の五重塔は7つあるが、みな綺麗に着色されている。これが意外感をもたらしたのだな。

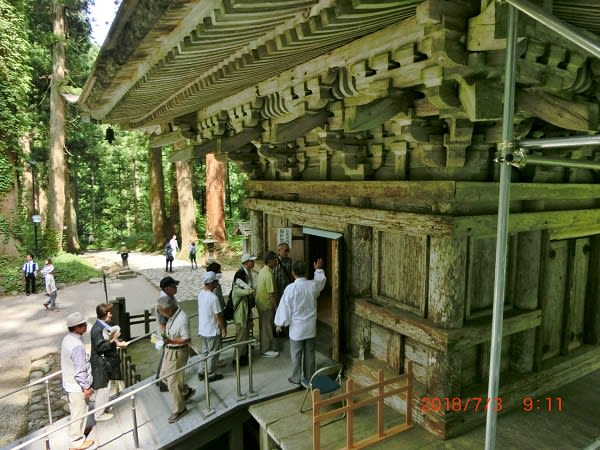

▲ 今は特別拝観期間で、塔の初重(一階)と二重(二階)から中をかいま見ることができる。

▲ 二階の組み立てやぐらから見た一階屋根のひさし。

小さい長方形の杉片がひさしに敷き詰められている。柿葺き(こけらぶき)というユニークなものらしい。

五重塔を見終えると、いよいよ羽黒山頂上を目指して、

▲ 2466段の石段を登る!

約2キロ、樹齢350年~600年といわれる老杉約600本に囲まれた神秘漂う石段だ。

コースタイム(笑)は、1時間10分ぐらいかかると記されている。標高差?それは書いてない。

▲ 三分の二ぐらい登った右横に、南谷という史跡に至る脇道があった。

興味を持ったボクは、ぬかるむ300mほどの道を進んだ。

▲ 先には、旧紫苑寺跡があった。

今はもう跡形もないこのお寺に、芭蕉が奥の細道行脚の折に門人曾良(sora)と逗留した地なのだ。

▲ 当然、芭蕉の句碑もあって。

「有難や雪をかをらす南谷」

【意味】残雪の峰々から冷ややかな風が私のいる南谷まで吹いてくる。それはこの神聖な羽黒山の雰囲気にぴったりで、ありがたいことだ。

ここに、私より年配とみられる方がおられて、

▲ ファインダーを覗いていた。

たずねてみると、ここに貴重な鳥がいるんだ。

▲ 撮った写真を見せてくれた。

アカショウビンという鳥。

雨期の東南アジアから、この時期に日本に渡ってきて産卵するらしい。

実際今ヒナ鳥を育てているので、これも餌を運んできた時のベストショットだと。

へーっ・・・

あ、きた、きた。

ほら、あそこ!

私も慌てて、コンデジズームで撮ったのがこの写真。

▲ 残念ながらアカショウビンの胸部が葉に隠れて、全体が撮れなかったが。

赤いから別名、火の鳥というらしい。

「おお、手塚治虫の火の鳥ですか?」

が、ご存知ないようだった。

ボクら二人しかここにはいなくて (そりゃそうだこんなところ) まだアカショウビンの啼き方とか色々教えてくれそうだったが、ボクは石段を登らなくてはいけないので戻ろうとすると、

「ここはマムシが出るから気をつけたほうがいいよ。鎌首をあげて立ち上がって、飛んでくるからね。そういう短いズボン(愛用の短パン)が一番あぶない。」と、東北弁で長靴で身を固めたじいさんが言った。

ボクは戻るとき、ぬかるみながらも全速力で走っていった。

ひーひー、はーはー言いながら、本道に戻って石段をまた登った。

ああマムシ いつまで続く 石段よ

▲ おおやっと、羽黒山頂の大鳥居が見えてきた。

▲ 羽黒山三神合祭殿だ。

1818年に再建された祭殿。

総漆塗りで威風堂々としたたたずまい。

かやぶきの厚いこと。

正面の軒先には、

右から、「出羽神社」「月山神社」「湯殿山神社」の額縁?が、掲げられている。

そして更に奥には、

▲ 「三神合祭殿」(さんしんごうさいでん)の額が。

そう、出羽三山の神々が祭られていて、ここに参拝すれば一度に三山をめぐるのと同じ御利益(ごりやく)があるといわれているのだ。

おお、ありがたや、ありがたや。

ま、そうはいうものの、三つの神様には一応役割分担がある。

羽黒山で現世の幸せを祈り、

月山で死後の浄土を願い、

湯殿山で功徳を積み再び生まれ変わることを願う

というのが一番ていねいな、お参りのやり方らしい。

うむー、来年は湯殿山だな。

▲ 三神合祭殿と手前の鏡池。

鏡池からは多数の銅鏡が見つかっており、貴重だった銅鏡をこの池に投げ入れるほどに、当時の羽黒山神殿への信仰が厚かったということらしい。

さあでは戻ろう。

▲ 石段を降りていく。

▲ 二の坂茶屋に寄ろう。

石段坂の中途ぐらいにこの茶屋はあって、寄る人はたいてい登りの途中で休憩のため、立ち寄るらしい。

しかし、参拝成就前にここで休むのはどうもボクは気が引けて、帰りになった。性格だね。

▲ 二種の力餅と抹茶のセットで。

成し遂げたあとは、おいちいね(^^)。

▲ 帳簿に名前・住所を記したらこんなのをくれた。

認定書 ~ あなたは2,446段の石段を踏破し、霊山羽黒山を参拝されました。その健脚をたたえ、ここに認定書を授与します。

ありがとうございます。

▲ ペットボトルを凍らせ用意したのに、バッグに入れるの忘れて、まったく飲まず食わずで登ってきたが、茶屋でお茶を飲んだら一気に汗が噴きだして、Tシャツの上半分がベタベタになった。

大丈夫かな、Soraクンのアタマは(笑)。

▲ 神社入り口の横の駐車場に戻ってきた。

陽の反射で暑いねー。

近くの食事処に入る。

▲ 本当は、精進料理を食べたかったのだが、そういうのはなくて

蕎麦定食に。

しかしこれも、精進料理に近いね。

夜はまた道の駅・温泉のあと、

▲ 生姜焼き定食で、精進落としだ(^^)。

こっちもいいね。

しかし今晩はビールは飲まず。

アレを飲むと、汗が吹き出て寝にくい。

きょうもお疲れさまでした。

明日からは、ずっと天気が悪くなるが、さてさてどうしたものか。

昨日、月山に登った余勢をかってここにも登ろうとした羽黒山(はぐろさん)。

他の参詣者にあきれられて、断念した。

きょう再度、羽黒山への入り口へ来た。

▲ 随身門。

社務所の前にあるここをくぐって、いよいよ羽黒山へ向かう。

羽黒山に向かうのには、そこに山があるからといった単純な理由で登るのではない。

羽黒山は、昨日の月山と隣接する湯殿山と合わせて出羽三山と呼ばれる。しかも修験道的にはその三山の元締め的山であり、月山だけを登っただけでは片手落ちなのだ(笑)。

随身門を少し下って10分ほどもすると樹間に見えてきた。

▲ 国宝・羽黒山五重塔。

▲ 正面まできた。

昨日もここまではやってきたのだが、この塔の古く素朴に建つ存在感を見て、こりゃただモノではない。もっとじっくり見なくては、と思い直して踵(きびす)を返したのだ。(言っていることが違うな)

平安中期に平将門が創建したと伝わる。現在の塔は、約700年前に再建されたもので、東北最古の塔だ。

素木(しらき)造りといわれ着色していない塔なので、素朴感がいっぱいだ。他に国宝の五重塔は7つあるが、みな綺麗に着色されている。これが意外感をもたらしたのだな。

▲ 今は特別拝観期間で、塔の初重(一階)と二重(二階)から中をかいま見ることができる。

▲ 二階の組み立てやぐらから見た一階屋根のひさし。

小さい長方形の杉片がひさしに敷き詰められている。柿葺き(こけらぶき)というユニークなものらしい。

五重塔を見終えると、いよいよ羽黒山頂上を目指して、

▲ 2466段の石段を登る!

約2キロ、樹齢350年~600年といわれる老杉約600本に囲まれた神秘漂う石段だ。

コースタイム(笑)は、1時間10分ぐらいかかると記されている。標高差?それは書いてない。

▲ 三分の二ぐらい登った右横に、南谷という史跡に至る脇道があった。

興味を持ったボクは、ぬかるむ300mほどの道を進んだ。

▲ 先には、旧紫苑寺跡があった。

今はもう跡形もないこのお寺に、芭蕉が奥の細道行脚の折に門人曾良(sora)と逗留した地なのだ。

▲ 当然、芭蕉の句碑もあって。

「有難や雪をかをらす南谷」

【意味】残雪の峰々から冷ややかな風が私のいる南谷まで吹いてくる。それはこの神聖な羽黒山の雰囲気にぴったりで、ありがたいことだ。

ここに、私より年配とみられる方がおられて、

▲ ファインダーを覗いていた。

たずねてみると、ここに貴重な鳥がいるんだ。

▲ 撮った写真を見せてくれた。

アカショウビンという鳥。

雨期の東南アジアから、この時期に日本に渡ってきて産卵するらしい。

実際今ヒナ鳥を育てているので、これも餌を運んできた時のベストショットだと。

へーっ・・・

あ、きた、きた。

ほら、あそこ!

私も慌てて、コンデジズームで撮ったのがこの写真。

▲ 残念ながらアカショウビンの胸部が葉に隠れて、全体が撮れなかったが。

赤いから別名、火の鳥というらしい。

「おお、手塚治虫の火の鳥ですか?」

が、ご存知ないようだった。

ボクら二人しかここにはいなくて (そりゃそうだこんなところ) まだアカショウビンの啼き方とか色々教えてくれそうだったが、ボクは石段を登らなくてはいけないので戻ろうとすると、

「ここはマムシが出るから気をつけたほうがいいよ。鎌首をあげて立ち上がって、飛んでくるからね。そういう短いズボン(愛用の短パン)が一番あぶない。」と、東北弁で長靴で身を固めたじいさんが言った。

ボクは戻るとき、ぬかるみながらも全速力で走っていった。

ひーひー、はーはー言いながら、本道に戻って石段をまた登った。

ああマムシ いつまで続く 石段よ

▲ おおやっと、羽黒山頂の大鳥居が見えてきた。

▲ 羽黒山三神合祭殿だ。

1818年に再建された祭殿。

総漆塗りで威風堂々としたたたずまい。

かやぶきの厚いこと。

正面の軒先には、

右から、「出羽神社」「月山神社」「湯殿山神社」の額縁?が、掲げられている。

そして更に奥には、

▲ 「三神合祭殿」(さんしんごうさいでん)の額が。

そう、出羽三山の神々が祭られていて、ここに参拝すれば一度に三山をめぐるのと同じ御利益(ごりやく)があるといわれているのだ。

おお、ありがたや、ありがたや。

ま、そうはいうものの、三つの神様には一応役割分担がある。

羽黒山で現世の幸せを祈り、

月山で死後の浄土を願い、

湯殿山で功徳を積み再び生まれ変わることを願う

というのが一番ていねいな、お参りのやり方らしい。

うむー、来年は湯殿山だな。

▲ 三神合祭殿と手前の鏡池。

鏡池からは多数の銅鏡が見つかっており、貴重だった銅鏡をこの池に投げ入れるほどに、当時の羽黒山神殿への信仰が厚かったということらしい。

さあでは戻ろう。

▲ 石段を降りていく。

▲ 二の坂茶屋に寄ろう。

石段坂の中途ぐらいにこの茶屋はあって、寄る人はたいてい登りの途中で休憩のため、立ち寄るらしい。

しかし、参拝成就前にここで休むのはどうもボクは気が引けて、帰りになった。性格だね。

▲ 二種の力餅と抹茶のセットで。

成し遂げたあとは、おいちいね(^^)。

▲ 帳簿に名前・住所を記したらこんなのをくれた。

認定書 ~ あなたは2,446段の石段を踏破し、霊山羽黒山を参拝されました。その健脚をたたえ、ここに認定書を授与します。

ありがとうございます。

▲ ペットボトルを凍らせ用意したのに、バッグに入れるの忘れて、まったく飲まず食わずで登ってきたが、茶屋でお茶を飲んだら一気に汗が噴きだして、Tシャツの上半分がベタベタになった。

大丈夫かな、Soraクンのアタマは(笑)。

▲ 神社入り口の横の駐車場に戻ってきた。

陽の反射で暑いねー。

近くの食事処に入る。

▲ 本当は、精進料理を食べたかったのだが、そういうのはなくて

蕎麦定食に。

しかしこれも、精進料理に近いね。

夜はまた道の駅・温泉のあと、

▲ 生姜焼き定食で、精進落としだ(^^)。

こっちもいいね。

しかし今晩はビールは飲まず。

アレを飲むと、汗が吹き出て寝にくい。

きょうもお疲れさまでした。

明日からは、ずっと天気が悪くなるが、さてさてどうしたものか。