ロープウェイで上がった 標高2,156mの 西穂高口駅周辺の散策路の日陰部分は 雪でした。この綿毛はそこに「咲いていた」ものです。

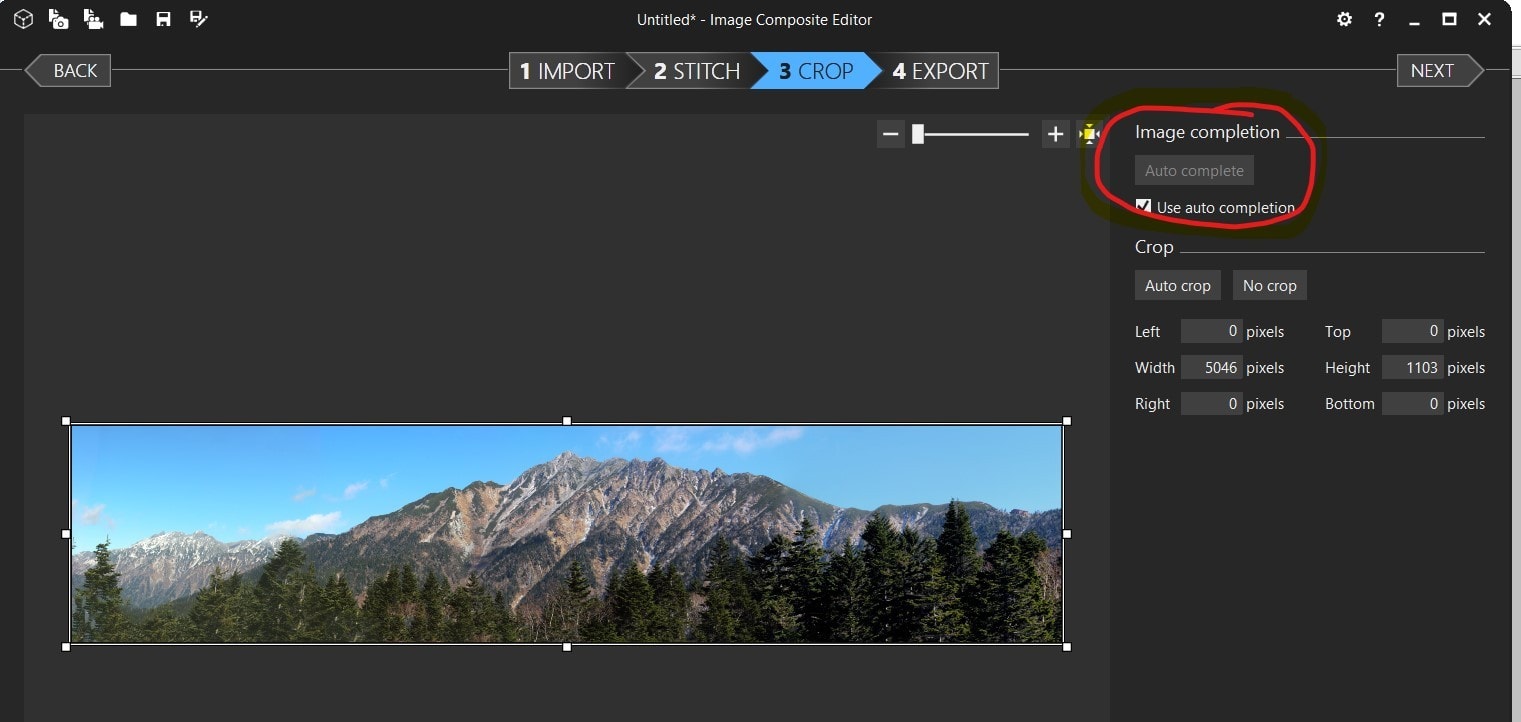

これは 展望台から写した北アルプスの山並みをパノラマ化したものです。【この記事の最後に パノラマ化に使ったソフトを紹介しています】

一番高く見えるのが 西穂高岳(標高2,909m)、左のほうに黒っぽくちょっとだけ突きだしているのが槍ヶ岳(標高3,180m)だそうです。

綿毛の花は この針葉樹林のなかにありました。

雪の帽子をかぶったような綿毛。キク科の綿毛というところまでは察しが付くのですが・・・具体的に何なのか?判りません。

スマホの Google Lensアプリに検索させたら、ヒメムカシヨモギ とか ツワブキを候補に挙げてきました。

ツワブキは枯れた葉の感じが違うので 候補から外すと、ヒメムカシヨモギが残ります。でも 枯れてもこんなに茎がしっかりしてて綿毛が残ってる画像はありません。ヒメムカシヨモギの綿毛の画像は 茎がまだわずかに緑色をしています。

そこで掲示板にお伺いを建てました。

「岐阜県の山の中腹。下にある白いものは雪です。

草丈は50cmくらいでしょうか。

キク科の何かだと思うのですが。茎は木質化しています。

この綿毛の野草の名前を教えてください」

この掲示板の主みたいな常連回答者の方からお返事がありました:

「ヒメムカシヨモギはこのような場所にはないと思います。

いわゆる野菊の仲間、シオン属の何かだと思います。

シオン属も似たものが多く綿毛だけで同定は無理ではないかと

思いますが、そのなかでゴマナは高山帯まで分布するという記述も

あり、花が多数付くという特徴もあり可能性はありますね。

参考までにシオン属のノコンギクの画像添付します。」

添付してもらったノコンギクの綿毛の画像を見てびっくりしました。たしかに この質問の綿毛に「咲き方が」そっくりなのです(^_-)-☆

そこで、回答に従い ゴマナの綿毛の画像を検索してみました。その結果、ノコンギクよりさらによく似ている綿毛の画像がありました。

そういう経緯で、この綿毛の花は シオン属のゴマナということにします。

でも、ゴマナやノコンギクの野菊のようにしなやかな枝が枯れると 木質化し枯れ木のようになるのは驚きです。

〔附・パノラマ写真の作成〕

2枚目のパノラマ写真は Microsoftの Image Composite Editor(ICE)という無料アプリで作成してみました。

久しぶりのパノラマ写真でしたが、昔に比べて イメージを補完する技術がバツグンに進化したため、チョー簡単に作れちゃいますね。

以下、簡単に ステップを紹介しておきますね

Step 1 - IMPORT(ファイル選択)

Step 2 - STITCH(縫い合わせ?)

4枚の絵を自動でつなぎ合わせてくれます。

傾きを4度調整しています。

Step 3 - CROP(トリミング)

合成した画像をトリミングしています。ここでは全部取り込む指定をしています。元の写真を斜めに縫い合わせているので、トリミング枠の中には 絵のない空白部分があります。

おまかせで 空白部分を補完します

補完されました!

Step 4 - EXPORT (サイズを指定してファイル保存)