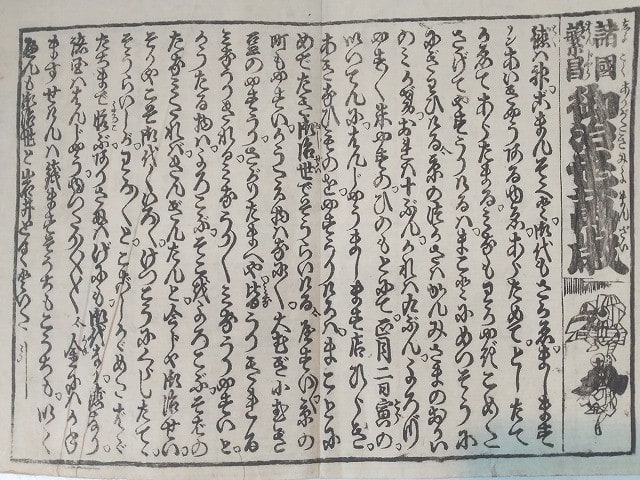

今回も見立て番付けではなく、当時の世相を反映した「諸国繁昌御治世萬歳」です。

諸国繁昌御治世萬歳

(しょこくはんじやうありがたきみよまんざい)

徳は神。ごまんそくと。御代もさかゑ。ましますワンあいきやうあるゆゑ。あらためて。としたてかゑてあらたまる。ミなもわかやぎこめたさげてやすうりけるハ。まことにめつそうににぎわひける、京のつかさハかんみさまのおりいのミかげ。おれハ十ぶん。かれは九ぶん。よろづやす/\ 米やすの。ひのもとにて。正月二日寅の。いつてんに。はんしやうまします店ひらき。あきなひものを。やすうりけるハ。まことにめでたき御治世でそうらいける、やすい/\京の町もやすい。かうたる物ハなに/\ 。大むぎ小むぎ豆のやすうり。さがりたまへや皆うりきれるミなうりきれるミなうり /\ ミなうりやすいと。かうたる物ハ。よろこぶ。そこをよろこぶ。そばのたなミたれバ。きんぎんたんと。今じや御治せい。そうらいしが。わか/\ と。こごしかヾめたばゞたちまで悦ぶ。ありさまハげにも。御代なり。徳なり。諸国ははんじやう。ゆつたり/\/\ /\ 、金にハかねますせけんハ銭ますそうちもこうちも。いくへんも御治世と岩井とくといた 引

ひらがなが多く、文意がよくわからないので、可能な部分を漢字にかえてみました。

徳は神。御満足と。御代も栄え。ましますワン。愛嬌あるゆゑ。あらためて。歳立て替えて改まる。皆も若やぎこめたさげ安売りけるは。真に滅相に賑わいける、京の司は神様の折居の御影。俺は十分。彼は九分。萬安/\ 米安の。日の本にて。正月二日寅の。いつてんに。繁昌まします店開き。商い物を。安売りけるは。真に目出度き御治世でそうらいける、安い/\京の町も安い。買うたる物は何/\ 。大麦小麦豆の安売り。下がりたまへや皆売り切れる皆売り切れる皆売り /\ 皆売り売りやすいと。買うたる物は。悦ぶ。そこを悦ぶ。そばの棚見たれば。金銀たんと。今じや御治世。そうらいしが。わか/\ と。小腰屈めた婆たちまで悦ぶ。有様はげにも。御代なり。徳なり。諸国は繁昌。ゆつたり/\/\ /\ 、金には金増す世間は銭増すそうちもこうちも。幾遍も御治世と祝い徳説いた 引

意味がとれない部分(赤)もいくつかあります。が、内容は単純なので大意はOK。

この「 諸国繁昌御治世萬歳」は、米や麦、豆などが安く売られ、諸国は繁昌し、それは御代の徳、お上の治世のたまものと讃えています。面白くもなんともない代物です。それをわざわざ、『吾妻美屋稀』に載せたのでしょうか?

当時の世相を少し調べてみました。

江戸時代、飢饉などで米価の高騰はしばしば起こりました。しかし、時代を幕末まで広げて俯瞰してみると、200年間にわたって、比較的安定していたとも言えます。というのも、幕府体制が揺らぎ始めると、それまでの物価高騰とは次元の異なる構造的なインフレが庶民を襲うようになります。その最初の兆候が、『吾妻美屋稀』の出版がなされた嘉永4年頃に現れました。嘉永3-4年にかけて、コメの価格が急激に上昇したのです。原因は、幕府の鋳貨法の変更にありました。金銀の含有量を減らし、さらに銅に代わって鉄を使ったりして、多くの貨幣を発行しました。その結果、急激なインフレが起こり、人々は、米をはじめとする物価の急騰に右往左往せねばなりませんでした。

ですから今回の戯れ唄は、単なる安売り賛歌ではなく、米の高騰に音を上げた庶民が、鬱憤を晴らすための浮世萬歳なのです。

タイトル「 諸国繁昌御治世萬歳」には、「しょこくはんじやうありがたきみよまんざい」のルビがふってあります。「 御治世」を「ありがたきみよ」と皮肉っているのですね。

タイトルの下には、当時の萬歳が描かれています。この「 諸国繁昌御治世萬歳」が萬歳師によって実際に演じられたかどうかはわかりませんが、素人でも鼓で囃して面白おかしく唄い舞えそうです。

その後、日米修好通商条約以降は、不平等な交易や金の海外流出により、そして戊辰戦争などによる社会の混乱により、物価は激しく変動し、庶民は時代に翻弄されていきます。今回の「 諸国繁昌御治世萬歳」は、激動の時代を予感させる戯れ唄だったのですね。

それをわざわざ『吾妻美屋稀』に載せたのは、当時の時世を皮肉っていたのですね。

真っ正面から皮肉っては、幕府に睨まれ、発禁の処分を受けかねませんものね。

或いは、その後、この「 諸国繁昌御治世萬歳」を含む『吾妻美屋稀』は発禁になっているかもしれませんね。

その意味では、この『吾妻美屋稀』は、当時の世相を知るための貴重な歴史資料といえるかもしれませんね(^-^*)

原文を読んでやっぱり全然分からず何故分からないのかを考えていました。

ひらがなばっかりだからだと気づいたらその下にちゃんと漢字変換してくれたものがあったのでびっくりしました笑

それでも解説がないと厳しいですが(^^;

内容は面白くないとのことですが時代背景まで教えて頂けると急に面白く感じてしまいますね(^^)

それにしても世をなげく、なげき方が粋ですよね💎⤴

(おそれながら「江戸時代、200年間にわたって、比較的安定していた米の価格」のところは「江戸時代たびたび高騰(変動)してきた米の価格ですが・・」のほうがブナンじゃないかとうちのチットが申しております🐻そうじゃないと吉宗の改革の意味がうすらいじゃうとかナントカ・・)※小声

ですから、人々が何を感じ、考えていたかを知ることは難しいです。

お堅い立派な記録は、その辺をすっとばして書かれているので、参考になりません。

こういう瓦版的な紙物が、人々の実感に一番近いのではないかと思い、毎回、苦労して解読しています。

『吾妻美屋稀』もいつのまにか20回になって、ようやくこの本のクセがつかめるようになりました(^.^)

こういうものは、幸いに、七五調が多いので、ふんふんと口ずさみながら、文の切りをさがしています。

まあ、ボケ防止の頭の体操ですね(^.^)

江戸時代の米価変動については、

➀ http://www.koshiodatabank.com/12-1-3-1st._collapse.ht

② https://chikyumura.org/2009/04/post-801.html

を参考にしました。

どちらも、同じソースをグラフ化したものと思われますが、見かけ上の解釈は逆です。

それは、グラフ軸の数値のとり方の違いから来ています。➀は、物価軸(縦軸)、年数軸(横軸)を細かくとっています。②はその逆。

結果、人間の目には、➀では変動が大きく、②では変動が小さく見えます。解釈が逆のように見えますが、どちらも真。ストーリー展開の趣旨によって、どちらかを選択することになります。チットさんは➀、私は②だったのですね。

理科系のデータ分析では、こういう場合どうするか・・・難しいですね。恣意的になることもあります(^^;