水墨画のような竹が描かれた瀬戸の大皿です。

大変に珍しいタイプの皿です。

初期絵瀬戸皿とでもよぶべき品でしょうか。

径 35.0㎝、高 5.3㎝、高台径17.3㎝。 江戸中期頃(?)

非常に古格があります。

江戸後期から数多く焼かれた絵瀬戸皿、馬の目皿、石皿などに比べて、全体に薄造りです。高台の造りも華奢です。

土や釉薬も、江戸後期のこれらの瀬戸焼とは少し異なります。美濃の土ならば超珍品なのですが、やはり瀬戸の焼物でしょう(^^;

全体にゆがみがあります。

今回の皿の最大の特徴は、絵付けです。

非常に繊細な描写です。

まるで、筆に墨をつけて紙や絹地の上で、竹を描いたかのようです。

タイトルを、敢えて『墨絵竹図大皿』としたのはそのためです。本当は、『鉄黒釉竹図大皿』とすべきでしょうが、面白みに欠けますから(^^;

もちろん、陶磁器の絵が、墨で描かれるはずはありません。焼成時に燃えてしまいます。

黒色の釉薬の成分は、鉄です。鉄釉は、焼成すると茶色に発色しますが、鉄分を多くした場合は、黒に近い色になります。

しかし、黒釉はあくまでも濃い茶色ですから、普通は、器表にたっぷりと塗りこめる使い方をします。今回の品のように、サッと描いたり、ぼかしたり、極細の線を描いたりすることはありません。

しかも、筆の運びがとても流暢です。陶工ではなく、絵師によるものと思われます。

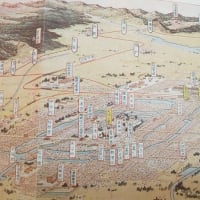

下の絵は、江戸時代後期の女流漢詩人、江馬細香(1787-1861)の描いた墨竹図です。最近、入手しました。

大垣藩医江馬蘭斎の娘、細香は、幼少から書画に秀で、竹の絵を得意としました。大垣藩主をはじめ、多くの人々が競って求めたといわれています。

江馬細香『水墨竹図』、本紙、38x122㎝。 晩年(万延元年)作。

墨の特性を生かして筆を自在に使い、竹林を幽玄に描いています。

今回の瀬戸大皿に描かれた竹図は、江馬細香の『水墨竹図』と比べても、遜色のない出来栄えです。

しかも、キャンパスは紙や布ではなく、陶器です。

よく見ると、陶器質の生地の上に白泥を分厚くかけていることがわかります。その上に、筆を用いて、黒釉(鉄釉)で繊細な竹図を描いたのです。うわぐすりは、長石のようです。

ざーっと、一気に白泥を掛けています。

地肌は、江戸後期の絵瀬戸系の皿にはみられないものです。桃山時代の志野に似ています。

桃山時代に全盛期をむかえた黄瀬戸、志野、織部などの美濃の陶器は、その後、スーッと消えてしまいました。茶道の好みが変わり、時代に乗り遅れたのがその理由だと言われていますが、本当のところは不明です。

そして、江戸後期、隣接した瀬戸で、絵瀬戸、石皿、行燈皿、馬の目皿など多くの陶磁器が作られました。いずれも日用雑器ですが、美濃の桃山陶器のように、多くに特徴的な絵付けがなされています。

美濃で消滅した桃山陶ですが、その伝統は、瀬戸で細々と受けつがれ、それが江戸後期に一気に花開いたのではないか ・・・・・それを示す品はほとんど残っていません。

美濃茶陶と瀬戸の雑器。ふたつをつなぐミッシングリンクのひとつに、今回の大皿がなってくれることを夢想する遅生でありました(^.^)

上手ですね。見ていて惚れ惚れとしますね(^-^;

これは、陶工では描けませんね。

瀬戸では、このような格調高いものも作っていたんですか。

私も、今回の大皿が、美濃茶陶と瀬戸雑器との二つを繋ぐミッシングリンクのひとつになって欲しいと願う者の一人です(^-^;

こういう訳のわからない物には惹かれますね(そのわりには、しっかりと見たのは今回が初めて(^^;)

Unknownであればあるほど可能性も有り、で楽しめます。でも、結局ハズレル場合が多い(^^;

欲を言えば、美濃の物であって欲しいのですが・・・・単なるお国自慢!?(^_^)

ここまで絵画的に完成された絵付けの品は皆無ではないでしょうか

確かに桃山の美濃の作風をより絵画的にしたような印象ですので、間違いなく特別な品であることが素人でも判ります。

ワタシは平成7年に里文出版から刊行された「瀬戸絵皿の魔力」という書籍を所有していますが

この本にも似たような品すら収録されていません

大化けする品ではないでしょうか。

あばたもエクボ、汚れと古格は紙一重ですね。

それにしても、こういう絵を描こうということは、普通ではありえない気がします。なにかのため?

疑問は増すばかりです。

その本、私も持っています。読んでも、疑問は解けなかったです(^.^)

竹の節のデフォルメがまったく気にならない程、筆がためらいがなく走っていて、バランスがよく、安心して見ていられます。器としてよりも絵として飾りたいほどです。

どんどんいいものが出てきますね。

その一方で、ライバル関係でもあった訳です。

今でも、微妙なものがあります(^^;)

そうですね、外国のように壁に掛けるのも良いかもしれません。水墨画の竹図と並べて飾るのも一興かと(^.^)

瀬戸の大皿の色合いと構図が上品なのですね。大皿自体も歪んでいて、なんともいえず味わいある事が、素人の私にもわかるような気がします(っていうか、感動してます。)

加えて、『墨絵竹図大皿』の名付け方、遅生様の遊び心を感じました。

墨で竹を描かれたことがおありなのですね。

絵ごころも書ごころも私には縁がないので、せめて遊びゴコロだけはと思っています(^.^)