本日は爽やかで過ごし易い日なのだ

梅雨入り前の憩いの時なのだ

私の場合、年中ギターを弾いているがやはり気温などでモチベーションやヤル気に差が出る

昨日は1700人近い人が等ブログを訪れてくれたのだ

エレキ不遇の時代において多くの読者の方々に支持されるのは嬉しい事だと思う

楽器店のお兄さんや楽器業界には若干の諦めムードが漂うが・・・

私は個人的にエレキ市場に『潜在的な可能性』を感じているのだ

その一つの証明が私のブログの存在だと確信しているのだ

料理、ペット、アイドルetc・・

多くの読者の興味を惹くブログが多い中で常に100位台にランクイン出来ているのだ

飽きる事なく足繁く通ってくださる皆さんのお陰だと感謝しているのだ

それ故に私が考える『最良のネタ』を常に意識しながらブログを更新しているのだ

前置きが長いが・・

本題に入ろう

先日、ご紹介したピグノーズギターをさらに本格的なギターに仕上げる為にプチ改造したのだ

フルサイズのギターと比較するとミニギターはやはり楽器としては若干弱い部分も否めない

音色や弾き心地という点もあるだろうが・・

問題は『音程』なのだ

そもそも音程が狂っている製品は『楽器』ではない

ネットなど『格安ミニエレキ』的なワードで検索してみていただきたい

間違いなく既存の楽器店では店頭に並べない(並べられない?)製品が恥ずかしげもなく売られている

ネット販売を集約したような事例の一つだと私は考えている

楽器店に足を運び、実際に楽器に触れ、さらには店員さんの人柄触れる・・

という本来の姿から大きく外れる

”安い楽器だから、こんなレベルでしょ?”

という暗黙のルールのようなものが存在する

悪しき慣習ともいえる

販売する側も買い手側の顔が見えない事で責任感や使命感が薄れるのだ

楽器店の場合、人情として顔が見えるお客さんに無責任な楽器を販売できない感情が湧くのだ

まぁ、楽器店の店員さんがまともな教育を受け、

親の愛情を受けて育ったことが前提となるが・・

楽器店で購入した私のピグノーズはギターとしては及第点が与えられるレベルなのだ

調整も行き届いている

しかしながら、ドライバーやレンチなどで調整できるというレベルに留まる

ギター側に無加工な状態での最高のセッティングという事になる

現状でも使えるレベルではあるが・・

ハイポジの多用にはもう少々調整というか・・追い込みが必要だと感じられる

オクターブがまだ甘い

6弦側の駒に注目していただきたい

これでネジは一杯なのだ

ネジの先端が弦に当たっているのだ

スプリングの厚みも邪魔なのだ

つまりはもっと駒を後方に移動したいという事なのだ

ローポジならば騙しだまし使える

・・本来、それがミニギターの使い方だと思う

それっぽいコードを押さえて弾き語りができれば良いのだと思う

「ん?これって少しの改造でイケるかも・・?」

長年の経験と勘で色々と分かってしまうのだ

過去の散財や改造の日々も無駄にはなっていない

お金を大事に握りしめている人はギターのテクや発想においても斬新な物は生まれない

誰しも無駄な出費は避けたいと考える

しかしながらギターの世界においては他人からの又聞きでは知り得ない事も多い

最近は何でもネットで調べられる世の中になったが・・

ネットに溢れる情報のすべてが正しいという事は少ない

特にギターネタにはその傾向が強い

良くギターを知らない輩がメーカーのカタログや

ギター雑誌からの受け売りの意見を自分の声のように発信している事が多々ある

そのままアップするならば、まだマシだが・・・

そこに根拠と理論がない自分の意見を加えてしまう

それを信じた初心者が知人や友人、さらに触発されブログを立ちあげてしまう

という事で間違った情報が『拡散』する事も多々ある

ネットの質問コーナーなどはその温床の最たる存在なのだ

「何? 誰が言ってるの?」

と違和感を感じることも多い

脱線した・・

巷でのピグノーズの評価は・・

”良く出来た『ミニギター』・・・”

なのだ

あくまでもミニという言葉が外れない

先に述べたようにフルサイズのギターと比較して弱い部分が感じられるからなのだ

あえてミニギターにお金と手間をかける人は少ない

それならば他に買うギターがある・・という事になる

ある意味では私も同感なのだ

ピグノーズにダンカンなどの社外ピックアップを移植するつもりはない

対価効果は知れている

むしろ『手間』をかけるべきだと思う

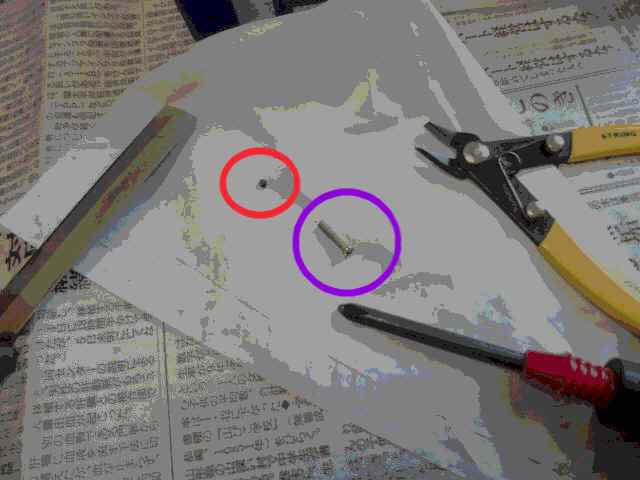

駒をさらに下げるべくプチ改造を施したのだ

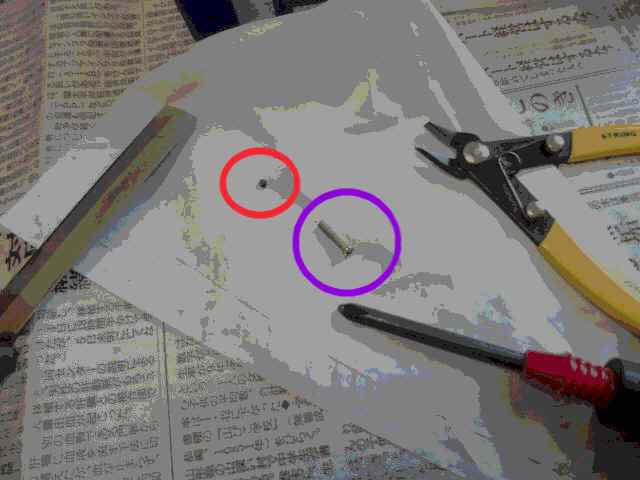

まず、スプリングのカット作業なのだ

これによって僅かだが移動できる

同時にその他の部分を弄ってみた

長さの異なるネジを互いに交換する事で対処した駒もある

実際にカットとした図なのだ

このままでは切り口が荒れているので駒に入っていかない

駒にネジで強制的に溝を作っていくのだ

さらに拡大・・

無理があるように感じるかもしれないが・・

こんな強引な方法で意外にイケる場合も多いのだ

ギターに使われているネジなどこんなモノなのだ

ある意味、これも経験値という事になる

付属の道具で徹底的に調整をする人は多い

それでもダメな場合に『加工』という流れになる

穴をあけたり、ネジを切るという作業に腰が引けてしまう人も多い

”引き返せない作業・・”

ではあるが・・

越えなくてはならない場合もある

無事に完了したのでオクターブ調整の具合を確認してみたのだ

実際にネジを短く、スプリングをカットした事で完璧な位置に駒をセットする事ができたのだ

弾き易さを考慮してデフォルトの弦高は低く設定されている

いつもの自作『弦高チェッカー』で確認したのだ

お薦めなのだ

使わなくなった不要ピックを接着剤で貼り付けるだけと簡単なのだ

ちなみにピックの厚み+接着剤の厚さという事になる

1㎜+1㎜≒2㎜にはならない

アバウトではあるが考慮しておくべきなのだ

ネットなどで

”当たりギターは何年もネックが動かない・・”

と嘯いて(うそぶいて)いる人がいるが・・・

動き難いネックはあるとしても不動のネックは皆無なのだ

一年中、湿度と温度管理をシビアに行っているという前提ならば有り得る

弾き手が留守中にも湿度管理を常に行っているという非現実的な環境が必要なのだ

数千万円という値が付くようなヴィンテージを管理しているメーカーにはそのような保管庫があるのだ

24時間体制で厳重にギターを管理している

一流のプロには年間に数千万円というお金を支払って複数のギターを専門の業者に任せている人もいる

同時に盗難保険などもかかている

一時スティーブルカサーなどはギターに年間5000万円ほど出費sていたという

50代半ばを過ぎた現在は必要なギターを残し、多くを処分したようだ

脱線してしまった・・

私の場合、ギターをプレイする意外にこんな蘊蓄(うんちく)が詰まっている

専用のレンチで弦高もかなり上げたのだ

かなりといっても一般的なフルサイズに近づけただけだが・・・

初心者にとってはかなり弾き難いギターに仕上がった

しかしながら短いスケールながらもしっかりした弦のテンションを確保する事が出来たのだ

今回は少々、興味深く面白い実験を試みた

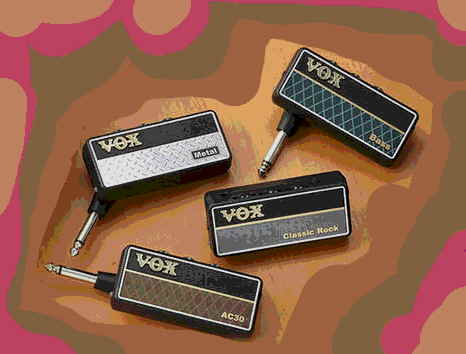

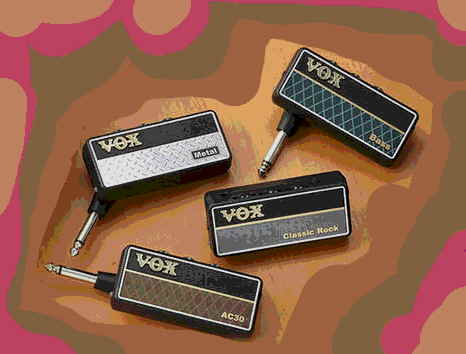

先日もご紹介したVOXの『amplug2』をラインに出力してみたのだ

つまりは私がヘッドフォンで聴いている音を読者の皆さんにお届けするという事になる

先代から引き続き次世代になったラインナップなのだ

不人気だったアンプ(何故だかツインリバーブ?)がカットされた

ツインリバーブが不人気というわけではなく、実機と音がかけ離れていたのだと思う

コンボ系アンプと言う意味でVOXアンプとツインはライバルなのだ

同社のアンプに一本化したという意図も感じ取れる

リバーブやコーラスなどエフェクトが追加された事に注目が集まるが・・

メーカーサイトも挙げているように実はアンプのモデリングを根底から見直している部分が重要なのだ

旧モデルも同時に販売されている

その差額は僅かなのだ

楽器店では1000円程度だろうか?

ユーザーの立場でみれば旧モデルの価値は半額以下だと思う

まぁ、半額ではまったく利益が出来ない

むしろ赤字になってしまう

経営に口出す事は出来ないが・・

私が店長という立場ならば、動きが悪い商品は利益度外視で売りきってしまうところだが・・

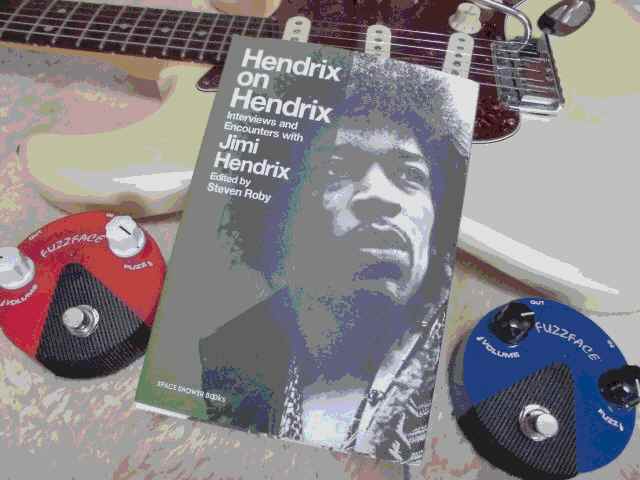

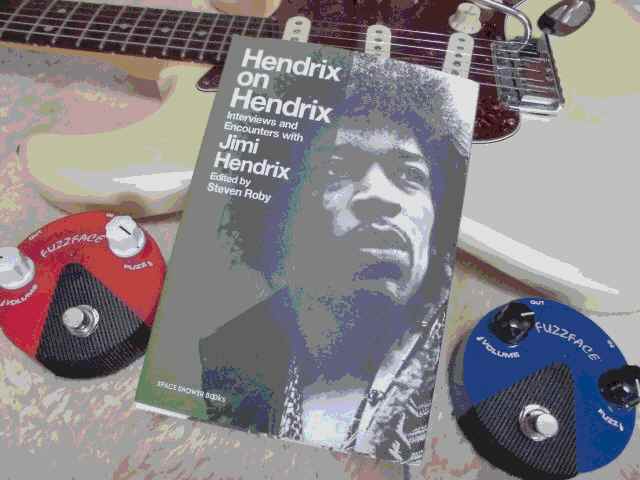

今回はジミヘンの名曲『ANGEL』をピグノーズで弾いてみたのだ

とりあえず原曲を知らないという方はyoutubeなどで確認してみていただきたい

基本的にジミヘンの曲はボーカルとセットという概念が外せない

歌無しで弾くと

”何のことやら・・?”

となってしまう曲も多い

リフが有名な曲も多いがバラード系は歌が不可欠なのだ

しかしながらこの曲はコードがとても美しい

アコギブルース同様に私の引き出しには皆無の音遣いの数々なのだ

ジミヘンが天才だといわれる由縁なのだ

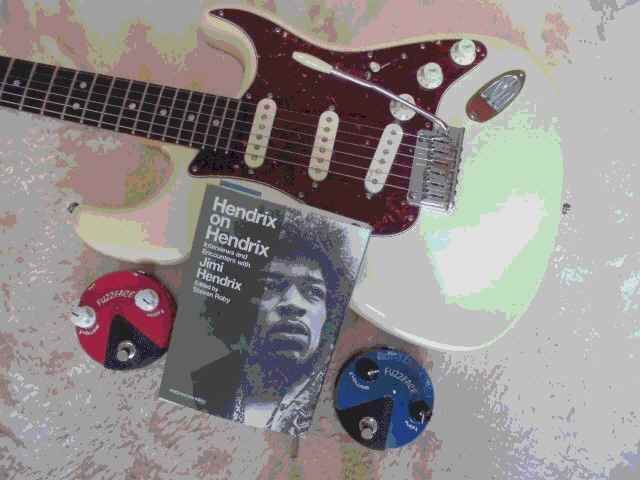

この本にもジミの天才的な出来事や発想の数々が記されている

まだ1割も読んでないが・・

今回のサンプル曲のようなタイプはピッチが悪いギターでは非常に気持ち悪い音になる

本来はロングスケールのストラトのようなフルで弾くべき曲なのだ

今回はプチ改造の成果とVOVamplug2の実力を知っていただく為にピグノーズで弾いてみたのだ

ドラムとベースを入れるか?迷ったが・・・

ギターの素の音を楽しんでいただく為にエレキだけで録音したのだ

『なかなかイイ音じゃん~ 俺もアンプラグ買おうかな・・?』

という方も多いと思うが・・・

ネットでポチッた製品ではおそらく同じ音は出ない

理由は先に述べた通りなのだ

特に値段だけを売りにしているようなショッピングサイトの製品は微妙だと思う

楽器屋さんが運営しているサイトは基本的に店舗と同様の製品なのだ

それ故、価格的なメリットは期待できないが保証うあ品質という点では信頼できる

余談だが・・

先日、ネットでアンプラグを購入したユーザーのレビューを見かけた

「買って数日で壊れちゃったんですよ・・」

「音が出ないって感じじゃないけど・・」

「購入時に出ていたクリーン音が出ないっていうか・・」

販売側の対処は想像通りなのだ

「あの・・価格的にこんなもでうけど・・何か?」

結局、不満を抱えたまま使い続けているようだ

実際にその人の個体を手にしたわけではないが・・

何かしらの不満を抱えているが故にネットに公開するに至ったのだと推測できる

価値観にもよるが・・

買い手側は4千円程度の製品でも末長く使いたいと願っている

一方、売る側は1万円未満の商品など単なる消耗品に過ぎないのだ

横並びでメーカー保証などと謳っているが乗り気ではない

「そんなの直さないで新しい製品を買ってよ~マジで・・」

ギター本体は別として数十年前の化石のような製品を後生大事に使っている人のブログで出会う事も多々あるが・・

本人は物を大切にいしている事を誇っているようにも感じられるが・・

メーカーやネット業者にとっては

”目の上のタンコブ・・”

なのだ

ちなみに私の購入した製品がいつ壊れるか?

は分からないが・・・

一年未満でも修理など依頼するつもりはない

むりろ、ユーザーとしてさらなる良い製品を望むのだ

過去に何度も力説しているが・・・

信頼おける楽器店で購入した製品で困った経験は少ない

・・というか壊れた事がない

その前に売ってしまた製品も多々あるが・・

気にいった製品は数年来愛用しているのだ

読者の皆さんも楽器店でアンプラグ2を購入すればヘッドフォンから『この音』が出るのだ

重い腰を上げて久々に楽器店を訪れてみては如何だろうか?

ジミヘンがストラトのみで録音を行った貴重な音源があるのだ

この画像はその時の録音風景だと言われている

この貴重な画像をご覧いただきながらお楽しみいただきたい

ブログの内容、音源が気に入った方はブログランキングにご投票いただきたい

梅雨入り前の憩いの時なのだ

私の場合、年中ギターを弾いているがやはり気温などでモチベーションやヤル気に差が出る

昨日は1700人近い人が等ブログを訪れてくれたのだ

エレキ不遇の時代において多くの読者の方々に支持されるのは嬉しい事だと思う

楽器店のお兄さんや楽器業界には若干の諦めムードが漂うが・・・

私は個人的にエレキ市場に『潜在的な可能性』を感じているのだ

その一つの証明が私のブログの存在だと確信しているのだ

料理、ペット、アイドルetc・・

多くの読者の興味を惹くブログが多い中で常に100位台にランクイン出来ているのだ

飽きる事なく足繁く通ってくださる皆さんのお陰だと感謝しているのだ

それ故に私が考える『最良のネタ』を常に意識しながらブログを更新しているのだ

前置きが長いが・・

本題に入ろう

先日、ご紹介したピグノーズギターをさらに本格的なギターに仕上げる為にプチ改造したのだ

フルサイズのギターと比較するとミニギターはやはり楽器としては若干弱い部分も否めない

音色や弾き心地という点もあるだろうが・・

問題は『音程』なのだ

そもそも音程が狂っている製品は『楽器』ではない

ネットなど『格安ミニエレキ』的なワードで検索してみていただきたい

間違いなく既存の楽器店では店頭に並べない(並べられない?)製品が恥ずかしげもなく売られている

ネット販売を集約したような事例の一つだと私は考えている

楽器店に足を運び、実際に楽器に触れ、さらには店員さんの人柄触れる・・

という本来の姿から大きく外れる

”安い楽器だから、こんなレベルでしょ?”

という暗黙のルールのようなものが存在する

悪しき慣習ともいえる

販売する側も買い手側の顔が見えない事で責任感や使命感が薄れるのだ

楽器店の場合、人情として顔が見えるお客さんに無責任な楽器を販売できない感情が湧くのだ

まぁ、楽器店の店員さんがまともな教育を受け、

親の愛情を受けて育ったことが前提となるが・・

楽器店で購入した私のピグノーズはギターとしては及第点が与えられるレベルなのだ

調整も行き届いている

しかしながら、ドライバーやレンチなどで調整できるというレベルに留まる

ギター側に無加工な状態での最高のセッティングという事になる

現状でも使えるレベルではあるが・・

ハイポジの多用にはもう少々調整というか・・追い込みが必要だと感じられる

オクターブがまだ甘い

6弦側の駒に注目していただきたい

これでネジは一杯なのだ

ネジの先端が弦に当たっているのだ

スプリングの厚みも邪魔なのだ

つまりはもっと駒を後方に移動したいという事なのだ

ローポジならば騙しだまし使える

・・本来、それがミニギターの使い方だと思う

それっぽいコードを押さえて弾き語りができれば良いのだと思う

「ん?これって少しの改造でイケるかも・・?」

長年の経験と勘で色々と分かってしまうのだ

過去の散財や改造の日々も無駄にはなっていない

お金を大事に握りしめている人はギターのテクや発想においても斬新な物は生まれない

誰しも無駄な出費は避けたいと考える

しかしながらギターの世界においては他人からの又聞きでは知り得ない事も多い

最近は何でもネットで調べられる世の中になったが・・

ネットに溢れる情報のすべてが正しいという事は少ない

特にギターネタにはその傾向が強い

良くギターを知らない輩がメーカーのカタログや

ギター雑誌からの受け売りの意見を自分の声のように発信している事が多々ある

そのままアップするならば、まだマシだが・・・

そこに根拠と理論がない自分の意見を加えてしまう

それを信じた初心者が知人や友人、さらに触発されブログを立ちあげてしまう

という事で間違った情報が『拡散』する事も多々ある

ネットの質問コーナーなどはその温床の最たる存在なのだ

「何? 誰が言ってるの?」

と違和感を感じることも多い

脱線した・・

巷でのピグノーズの評価は・・

”良く出来た『ミニギター』・・・”

なのだ

あくまでもミニという言葉が外れない

先に述べたようにフルサイズのギターと比較して弱い部分が感じられるからなのだ

あえてミニギターにお金と手間をかける人は少ない

それならば他に買うギターがある・・という事になる

ある意味では私も同感なのだ

ピグノーズにダンカンなどの社外ピックアップを移植するつもりはない

対価効果は知れている

むしろ『手間』をかけるべきだと思う

駒をさらに下げるべくプチ改造を施したのだ

まず、スプリングのカット作業なのだ

これによって僅かだが移動できる

同時にその他の部分を弄ってみた

長さの異なるネジを互いに交換する事で対処した駒もある

実際にカットとした図なのだ

このままでは切り口が荒れているので駒に入っていかない

駒にネジで強制的に溝を作っていくのだ

さらに拡大・・

無理があるように感じるかもしれないが・・

こんな強引な方法で意外にイケる場合も多いのだ

ギターに使われているネジなどこんなモノなのだ

ある意味、これも経験値という事になる

付属の道具で徹底的に調整をする人は多い

それでもダメな場合に『加工』という流れになる

穴をあけたり、ネジを切るという作業に腰が引けてしまう人も多い

”引き返せない作業・・”

ではあるが・・

越えなくてはならない場合もある

無事に完了したのでオクターブ調整の具合を確認してみたのだ

実際にネジを短く、スプリングをカットした事で完璧な位置に駒をセットする事ができたのだ

弾き易さを考慮してデフォルトの弦高は低く設定されている

いつもの自作『弦高チェッカー』で確認したのだ

お薦めなのだ

使わなくなった不要ピックを接着剤で貼り付けるだけと簡単なのだ

ちなみにピックの厚み+接着剤の厚さという事になる

1㎜+1㎜≒2㎜にはならない

アバウトではあるが考慮しておくべきなのだ

ネットなどで

”当たりギターは何年もネックが動かない・・”

と嘯いて(うそぶいて)いる人がいるが・・・

動き難いネックはあるとしても不動のネックは皆無なのだ

一年中、湿度と温度管理をシビアに行っているという前提ならば有り得る

弾き手が留守中にも湿度管理を常に行っているという非現実的な環境が必要なのだ

数千万円という値が付くようなヴィンテージを管理しているメーカーにはそのような保管庫があるのだ

24時間体制で厳重にギターを管理している

一流のプロには年間に数千万円というお金を支払って複数のギターを専門の業者に任せている人もいる

同時に盗難保険などもかかている

一時スティーブルカサーなどはギターに年間5000万円ほど出費sていたという

50代半ばを過ぎた現在は必要なギターを残し、多くを処分したようだ

脱線してしまった・・

私の場合、ギターをプレイする意外にこんな蘊蓄(うんちく)が詰まっている

専用のレンチで弦高もかなり上げたのだ

かなりといっても一般的なフルサイズに近づけただけだが・・・

初心者にとってはかなり弾き難いギターに仕上がった

しかしながら短いスケールながらもしっかりした弦のテンションを確保する事が出来たのだ

今回は少々、興味深く面白い実験を試みた

先日もご紹介したVOXの『amplug2』をラインに出力してみたのだ

つまりは私がヘッドフォンで聴いている音を読者の皆さんにお届けするという事になる

先代から引き続き次世代になったラインナップなのだ

不人気だったアンプ(何故だかツインリバーブ?)がカットされた

ツインリバーブが不人気というわけではなく、実機と音がかけ離れていたのだと思う

コンボ系アンプと言う意味でVOXアンプとツインはライバルなのだ

同社のアンプに一本化したという意図も感じ取れる

リバーブやコーラスなどエフェクトが追加された事に注目が集まるが・・

メーカーサイトも挙げているように実はアンプのモデリングを根底から見直している部分が重要なのだ

旧モデルも同時に販売されている

その差額は僅かなのだ

楽器店では1000円程度だろうか?

ユーザーの立場でみれば旧モデルの価値は半額以下だと思う

まぁ、半額ではまったく利益が出来ない

むしろ赤字になってしまう

経営に口出す事は出来ないが・・

私が店長という立場ならば、動きが悪い商品は利益度外視で売りきってしまうところだが・・

今回はジミヘンの名曲『ANGEL』をピグノーズで弾いてみたのだ

とりあえず原曲を知らないという方はyoutubeなどで確認してみていただきたい

基本的にジミヘンの曲はボーカルとセットという概念が外せない

歌無しで弾くと

”何のことやら・・?”

となってしまう曲も多い

リフが有名な曲も多いがバラード系は歌が不可欠なのだ

しかしながらこの曲はコードがとても美しい

アコギブルース同様に私の引き出しには皆無の音遣いの数々なのだ

ジミヘンが天才だといわれる由縁なのだ

この本にもジミの天才的な出来事や発想の数々が記されている

まだ1割も読んでないが・・

今回のサンプル曲のようなタイプはピッチが悪いギターでは非常に気持ち悪い音になる

本来はロングスケールのストラトのようなフルで弾くべき曲なのだ

今回はプチ改造の成果とVOVamplug2の実力を知っていただく為にピグノーズで弾いてみたのだ

ドラムとベースを入れるか?迷ったが・・・

ギターの素の音を楽しんでいただく為にエレキだけで録音したのだ

『なかなかイイ音じゃん~ 俺もアンプラグ買おうかな・・?』

という方も多いと思うが・・・

ネットでポチッた製品ではおそらく同じ音は出ない

理由は先に述べた通りなのだ

特に値段だけを売りにしているようなショッピングサイトの製品は微妙だと思う

楽器屋さんが運営しているサイトは基本的に店舗と同様の製品なのだ

それ故、価格的なメリットは期待できないが保証うあ品質という点では信頼できる

余談だが・・

先日、ネットでアンプラグを購入したユーザーのレビューを見かけた

「買って数日で壊れちゃったんですよ・・」

「音が出ないって感じじゃないけど・・」

「購入時に出ていたクリーン音が出ないっていうか・・」

販売側の対処は想像通りなのだ

「あの・・価格的にこんなもでうけど・・何か?」

結局、不満を抱えたまま使い続けているようだ

実際にその人の個体を手にしたわけではないが・・

何かしらの不満を抱えているが故にネットに公開するに至ったのだと推測できる

価値観にもよるが・・

買い手側は4千円程度の製品でも末長く使いたいと願っている

一方、売る側は1万円未満の商品など単なる消耗品に過ぎないのだ

横並びでメーカー保証などと謳っているが乗り気ではない

「そんなの直さないで新しい製品を買ってよ~マジで・・」

ギター本体は別として数十年前の化石のような製品を後生大事に使っている人のブログで出会う事も多々あるが・・

本人は物を大切にいしている事を誇っているようにも感じられるが・・

メーカーやネット業者にとっては

”目の上のタンコブ・・”

なのだ

ちなみに私の購入した製品がいつ壊れるか?

は分からないが・・・

一年未満でも修理など依頼するつもりはない

むりろ、ユーザーとしてさらなる良い製品を望むのだ

過去に何度も力説しているが・・・

信頼おける楽器店で購入した製品で困った経験は少ない

・・というか壊れた事がない

その前に売ってしまた製品も多々あるが・・

気にいった製品は数年来愛用しているのだ

読者の皆さんも楽器店でアンプラグ2を購入すればヘッドフォンから『この音』が出るのだ

重い腰を上げて久々に楽器店を訪れてみては如何だろうか?

ジミヘンがストラトのみで録音を行った貴重な音源があるのだ

この画像はその時の録音風景だと言われている

この貴重な画像をご覧いただきながらお楽しみいただきたい

ブログの内容、音源が気に入った方はブログランキングにご投票いただきたい