1990年代初頭からの約四半世紀、それぞれの階級で印象に残った選手を挙げていっております。記載上のルールは各選手、登場するのは1階級のみ。また、選んだ選手がその階級実力№1とは限りません。

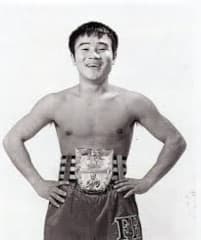

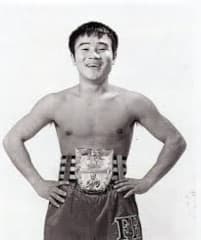

今回登場するのはあの「浪速のジョー」こと辰吉 丈一郎(大阪帝拳)。いよいよ、という感じがします。個人的には日本人として一番思い入れのある選手になります。

辰吉に関して冷静に分析してみると、リング場でのパフォーマンスより、リング外での「ストーリー」がかなりの割合で取り上げられますね。それはそれでいいのですが(実際にファンとしては大歓迎)、ここではリング内での辰吉の実力を測ってみましょう。

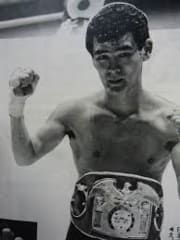

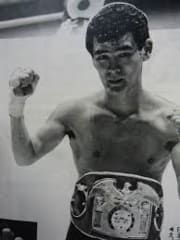

辰吉と言えば左ボディー。とくにコンビネーションから放たれるそのパンチは素晴らしく、いくつかの見事な勝利を呼び寄せています。

現役時代の前半に特に話題となったのがガードの低い喧嘩ボクシング。身長は164センチと同級ではやや小柄になりますが、リーチは何と178センチ。防御にもう少し注意を払い、その体型(リーチ)を生かすボクシングが出来ていればかなり違ったボクシング人生を歩めたのではないのでしょうか(それはほぼすべてのボクサーに言える愚論ではありますが)。

辰吉のここまで(?)の戦績は20勝(14KO)7敗(5KO負け)1引き分け。KO率はちょうど半分の50%となります。

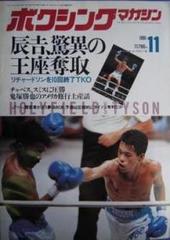

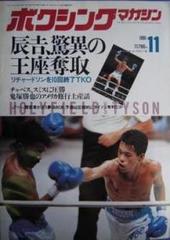

1989年にプロデビューを果たした辰吉。その試合は6回戦に出場。2戦目以降は10回戦、または世界戦12回戦のみに出場しています。プロデビュー4戦目で日本王座を獲得。6戦目には曲者アブラハム トーレス(ベネズエラ)を相手に大苦戦の末引き分け。トーレス戦から数えて2戦後、WBCバンタム級王者グレグ リチャードソン(米)に挑戦し、中盤戦に王者の反撃に苦しみますが最終的には10回終了時にギブアップに追い込みます。当時としては日本ボクシング史上最短の8戦目で王座奪取に成功。

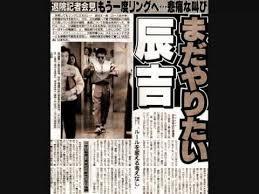

大記録を打ち立てた辰吉ですが、ボクサーとしてはこの8戦目で終わったのではないでしょうか。その後暫定王座を含め2度WBCバンタム級王座に返り咲くことに成功しますが、辰吉の話題となれば、常にリング外での、怪我を中心にした悲劇的エピソードが先行。リングにたち続けましたが、調整試合が挟めないためかリング上での実力の上積みが出来ないキャリアに終始したような感があります。

再び「もし」になってしまいますが、もし日本ボクシング界が網膜剥離を含め、目の怪我への対応策(医療面、ルール等)がしっかりしていればどのようなキャリアを作れたのでしょうかね。辰吉には自分自身への特例だけではなく、その方面でボクシング界と戦ってほしかったです。

さて、リング場のボクサーとして、他の日本人世界バンタム級王者たちを列挙して見ました。それらの選手たちと比較した場合、辰吉はどれぐらいにランキングされるのでしょうか?

ファイティング原田(統一/防衛回数4)

新垣 諭(IBF/1)

六車 卓也(WBA/0)

辰吉(WBC王座を3度獲得。1度は暫定で最多/通産防衛記録は2)

薬師寺 保栄(WBC/4)

戸高 秀樹(WBA暫定/0)

長谷川 穂積(WBC/10)

亀田 興毅(WBAレギュラー/8)

山中 慎介(WBC/9)

亀田 和毅(WBO/3)

実力番付1位は原田、2位は長谷川、3位山中というトップ3は間違いないでしょう。

まずは原田。当時(1960年代)、全8階級、世界王座認定団体は1つの時勢で王座を獲得。しかも王座を奪った相手がいまだにバンタム級史上最強と言われているエデル ジョフレ(ブラジル)。原田の日本ボクシング界での地位は永久に不滅といっても過言ではないでしょう。防衛回数は僅かに4ですが、当時の世界ランキングの層は現在とは比べものにならない厚さ。バンタム級の世界王者は一人で、下のスーパーフライも、上のスーパーバンタムも存在していなかったのですから。一言で言えば現在の世界挑戦者とはレベルの違う(もちろん原田が対戦した選手のほうが高い)相手を下し防衛回数を伸ばしていったのですから。しかも原田はバンタム級王座を獲得してから失うまでの3年弱の間、6度の世界戦に加え7度の無冠戦を行い、そのすべてに勝利しています。その7つの無冠戦ですが、驚くことにすべて12回戦で戦っています。

現在無冠とはいえ、スーパーバンタム/フェザーで現役続行中の長谷川。世界戦では2連敗中(連続TKO負け)と不調が続いていますが、バンタム級王者時代は無類の強さを見せていました。10連続防衛に加え、5連続KO/TKO勝利も収めており、事実上の王座統一戦で逆転TKO負けを喫したとはいえ、マッチメーク次第では更なる防衛回数更新が望めたでしょう。さらに王座在位時は同級最強と長らく謳われていました。

長谷川の後継者の地位を確立し、防衛回数も9まで伸ばしてきているWBC現役王者の山中。最新のアンセルモ モレノ(パナマ)戦の大苦戦は致し方ない所。長谷川が対戦していてもモレノには苦戦を強いられていたことでしょう。

辰吉が長谷川、山中の位置できないのは何と言っても両選手ともサウスポーという事。辰吉はサウスポー対策がなってなかった代表的な選手でした。スーパーバンタム級で挑んだダニエル サラゴサ(メキシコ)は曲者中の曲者。辰吉戦以前は非常に過小評価されていた選手です。ある意味サラゴサは辰吉に恩恵を受けたといっていいでしょう。ポーリー アヤラ(米)戦は6回で負傷判定という消化不良のものでしたが、この試合でのサウスポー対策は悪くはありませんでした。しかしアヤラファイタータイプだったため、はそれほどサウスポースタイルを有効に使う選手ではありませんでした。

4番手を選出するのは中々難しいですね。ここに入る候補グループとして辰吉、薬師寺、亀田兄弟になるでしょう。

薬師寺は辰吉戦の勝利だけでなく、辺 丁一(韓国)との2連戦(連勝)での成長をもっと評価されるべきではないでしょうか。

和毅は今年、WBAレギュラー王者ジェームス マクドネル(英)に僅差ながらも連敗を喫してしまいました。しかしそれ以前のWBO王者時代、海外で世界戦3勝(1KO)を記録。今後の活躍次第では、日本バンタム級史上4番手の地位を確立出来るかもしれません。

興毅についてはWBAレギュラー王座の8連続防衛(2KO)は明らかに作られた記録/マッチメークという批判もあるでしょう。しかし辰吉(というか大阪帝拳が)にも興毅のようなマッチメークが出来ていれば、と少々惜しまれます。

少々厳しい言い方/書き方になってしまいますが、新垣の獲得した王座は創成期のIBF。現在でいうとIBO、またはそれ以下。六車は王座決定戦に勝利して王座を獲得。不運な形で王座を明け渡すも、その後世界王座奪回はなりませんでした。戸高の暫定王座は、その興行をマッチメークした帝拳ジムの政治力が成したもの。現在のWBA暫定王座の悪しき先例です。

辰吉の獲得した王座(獲得した順):

日本バンタム級:1990年9月11日獲得(防衛回数0)

WBCバンタム級:1991年9月19日(0)

WBCバンタム級暫定王座:1993年7月22日(0)

WBCバンタム級:1997年11月22日(2)

リング外での事柄を抜きにして辰吉を見た場合、あくまで実力は平均的な世界王者だった、といわざるをえないでしょう。また辰吉を通し、名選手/名王者を作るのはそのボクサーの持って生まれた資質以上に、マッチメークなどの外からのサポートも非常に重要だという事が不可欠という事が明らかになりますね。安定王者辰吉 丈一郎は夢物語に終わってしまいましたが、その後の日本ボクシング界にとっていい教訓になったのではないでしょうか。

今回登場するのはあの「浪速のジョー」こと辰吉 丈一郎(大阪帝拳)。いよいよ、という感じがします。個人的には日本人として一番思い入れのある選手になります。

辰吉に関して冷静に分析してみると、リング場でのパフォーマンスより、リング外での「ストーリー」がかなりの割合で取り上げられますね。それはそれでいいのですが(実際にファンとしては大歓迎)、ここではリング内での辰吉の実力を測ってみましょう。

辰吉と言えば左ボディー。とくにコンビネーションから放たれるそのパンチは素晴らしく、いくつかの見事な勝利を呼び寄せています。

現役時代の前半に特に話題となったのがガードの低い喧嘩ボクシング。身長は164センチと同級ではやや小柄になりますが、リーチは何と178センチ。防御にもう少し注意を払い、その体型(リーチ)を生かすボクシングが出来ていればかなり違ったボクシング人生を歩めたのではないのでしょうか(それはほぼすべてのボクサーに言える愚論ではありますが)。

辰吉のここまで(?)の戦績は20勝(14KO)7敗(5KO負け)1引き分け。KO率はちょうど半分の50%となります。

1989年にプロデビューを果たした辰吉。その試合は6回戦に出場。2戦目以降は10回戦、または世界戦12回戦のみに出場しています。プロデビュー4戦目で日本王座を獲得。6戦目には曲者アブラハム トーレス(ベネズエラ)を相手に大苦戦の末引き分け。トーレス戦から数えて2戦後、WBCバンタム級王者グレグ リチャードソン(米)に挑戦し、中盤戦に王者の反撃に苦しみますが最終的には10回終了時にギブアップに追い込みます。当時としては日本ボクシング史上最短の8戦目で王座奪取に成功。

大記録を打ち立てた辰吉ですが、ボクサーとしてはこの8戦目で終わったのではないでしょうか。その後暫定王座を含め2度WBCバンタム級王座に返り咲くことに成功しますが、辰吉の話題となれば、常にリング外での、怪我を中心にした悲劇的エピソードが先行。リングにたち続けましたが、調整試合が挟めないためかリング上での実力の上積みが出来ないキャリアに終始したような感があります。

再び「もし」になってしまいますが、もし日本ボクシング界が網膜剥離を含め、目の怪我への対応策(医療面、ルール等)がしっかりしていればどのようなキャリアを作れたのでしょうかね。辰吉には自分自身への特例だけではなく、その方面でボクシング界と戦ってほしかったです。

さて、リング場のボクサーとして、他の日本人世界バンタム級王者たちを列挙して見ました。それらの選手たちと比較した場合、辰吉はどれぐらいにランキングされるのでしょうか?

ファイティング原田(統一/防衛回数4)

新垣 諭(IBF/1)

六車 卓也(WBA/0)

辰吉(WBC王座を3度獲得。1度は暫定で最多/通産防衛記録は2)

薬師寺 保栄(WBC/4)

戸高 秀樹(WBA暫定/0)

長谷川 穂積(WBC/10)

亀田 興毅(WBAレギュラー/8)

山中 慎介(WBC/9)

亀田 和毅(WBO/3)

実力番付1位は原田、2位は長谷川、3位山中というトップ3は間違いないでしょう。

まずは原田。当時(1960年代)、全8階級、世界王座認定団体は1つの時勢で王座を獲得。しかも王座を奪った相手がいまだにバンタム級史上最強と言われているエデル ジョフレ(ブラジル)。原田の日本ボクシング界での地位は永久に不滅といっても過言ではないでしょう。防衛回数は僅かに4ですが、当時の世界ランキングの層は現在とは比べものにならない厚さ。バンタム級の世界王者は一人で、下のスーパーフライも、上のスーパーバンタムも存在していなかったのですから。一言で言えば現在の世界挑戦者とはレベルの違う(もちろん原田が対戦した選手のほうが高い)相手を下し防衛回数を伸ばしていったのですから。しかも原田はバンタム級王座を獲得してから失うまでの3年弱の間、6度の世界戦に加え7度の無冠戦を行い、そのすべてに勝利しています。その7つの無冠戦ですが、驚くことにすべて12回戦で戦っています。

現在無冠とはいえ、スーパーバンタム/フェザーで現役続行中の長谷川。世界戦では2連敗中(連続TKO負け)と不調が続いていますが、バンタム級王者時代は無類の強さを見せていました。10連続防衛に加え、5連続KO/TKO勝利も収めており、事実上の王座統一戦で逆転TKO負けを喫したとはいえ、マッチメーク次第では更なる防衛回数更新が望めたでしょう。さらに王座在位時は同級最強と長らく謳われていました。

長谷川の後継者の地位を確立し、防衛回数も9まで伸ばしてきているWBC現役王者の山中。最新のアンセルモ モレノ(パナマ)戦の大苦戦は致し方ない所。長谷川が対戦していてもモレノには苦戦を強いられていたことでしょう。

辰吉が長谷川、山中の位置できないのは何と言っても両選手ともサウスポーという事。辰吉はサウスポー対策がなってなかった代表的な選手でした。スーパーバンタム級で挑んだダニエル サラゴサ(メキシコ)は曲者中の曲者。辰吉戦以前は非常に過小評価されていた選手です。ある意味サラゴサは辰吉に恩恵を受けたといっていいでしょう。ポーリー アヤラ(米)戦は6回で負傷判定という消化不良のものでしたが、この試合でのサウスポー対策は悪くはありませんでした。しかしアヤラファイタータイプだったため、はそれほどサウスポースタイルを有効に使う選手ではありませんでした。

4番手を選出するのは中々難しいですね。ここに入る候補グループとして辰吉、薬師寺、亀田兄弟になるでしょう。

薬師寺は辰吉戦の勝利だけでなく、辺 丁一(韓国)との2連戦(連勝)での成長をもっと評価されるべきではないでしょうか。

和毅は今年、WBAレギュラー王者ジェームス マクドネル(英)に僅差ながらも連敗を喫してしまいました。しかしそれ以前のWBO王者時代、海外で世界戦3勝(1KO)を記録。今後の活躍次第では、日本バンタム級史上4番手の地位を確立出来るかもしれません。

興毅についてはWBAレギュラー王座の8連続防衛(2KO)は明らかに作られた記録/マッチメークという批判もあるでしょう。しかし辰吉(というか大阪帝拳が)にも興毅のようなマッチメークが出来ていれば、と少々惜しまれます。

少々厳しい言い方/書き方になってしまいますが、新垣の獲得した王座は創成期のIBF。現在でいうとIBO、またはそれ以下。六車は王座決定戦に勝利して王座を獲得。不運な形で王座を明け渡すも、その後世界王座奪回はなりませんでした。戸高の暫定王座は、その興行をマッチメークした帝拳ジムの政治力が成したもの。現在のWBA暫定王座の悪しき先例です。

辰吉の獲得した王座(獲得した順):

日本バンタム級:1990年9月11日獲得(防衛回数0)

WBCバンタム級:1991年9月19日(0)

WBCバンタム級暫定王座:1993年7月22日(0)

WBCバンタム級:1997年11月22日(2)

リング外での事柄を抜きにして辰吉を見た場合、あくまで実力は平均的な世界王者だった、といわざるをえないでしょう。また辰吉を通し、名選手/名王者を作るのはそのボクサーの持って生まれた資質以上に、マッチメークなどの外からのサポートも非常に重要だという事が不可欠という事が明らかになりますね。安定王者辰吉 丈一郎は夢物語に終わってしまいましたが、その後の日本ボクシング界にとっていい教訓になったのではないでしょうか。