数日前から

雪虫がフワフワと飛ぶ姿が見られるようになりました。

こちらもいよいよ冬のようです。

北海道や東北地方では

初雪の降る少し前に出現するとのこと。

当地の今朝の外気温は5℃

空は灰色の雲に覆われていて

北風強く今にも雪が舞い落ちそうです。

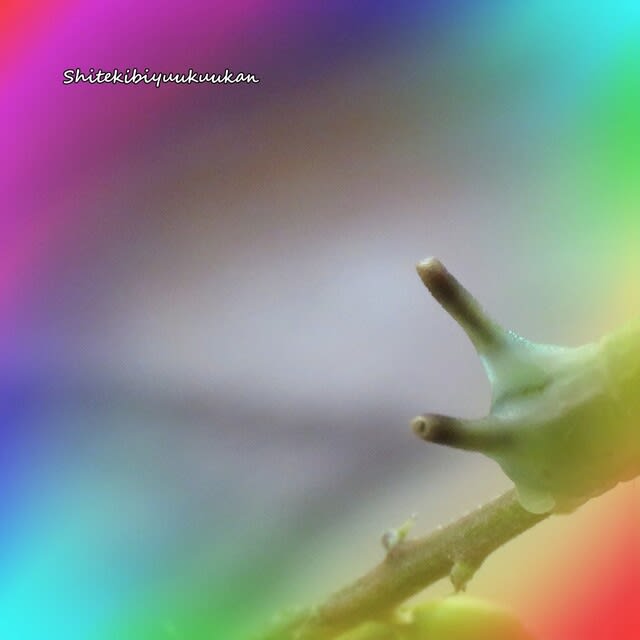

雪虫の正式名は「リンゴワタムシ」

リンゴの木の枝や根に寄生する害虫

白い蝋物質を分泌して体にまとい

フワフワ飛ぶ姿が雪のようだとして

雪虫の名があります。

寿命はわずか1週間ほどで

メスは産卵後に死んでしまい

熱にも弱く

人間の体温でも弱るそうです。

飛んでいる雪虫を

掌にそっと包んだつもりでしたが

体にまとっていた蝋物質は簡単に取れてしまいました。

その後も飛んでいたので命に別状はなかったようですが

蠟が取れて可哀想なことをしました(>_<)💦

皺だらけの手で失礼しました~(^^;)

翅は透明で白い蝋物質が無ければ一見蚊のようですが

これでもアブラムシ科なんだそうです。

今週は今日からどんどん寒くなる予報です。

雪虫も来たことですし

石油ストーブを出して寒さに備えようと思います。

皆さんも風邪などひきませんよう

温かくして下さいね~(^_-)-☆

※ 参考ーウィキペディア

原色学習ワイド図鑑(学習研究社)

いつ飛び立つんだろう?

いつ飛び立つんだろう?