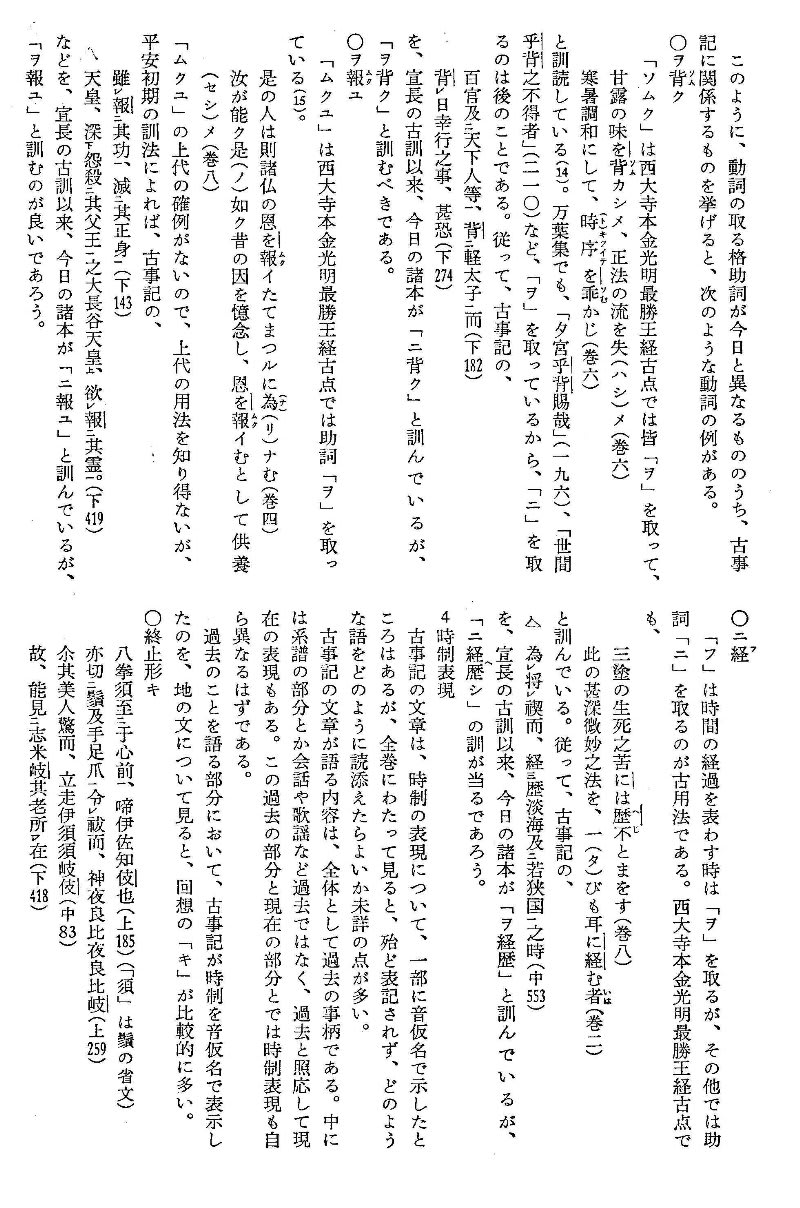

1.「漢文の古訓点から観た古事記の訓読 下」小林芳規(『文学』岩波書店 1982.1)

2.「解説 古事記訓読について」小林芳規(『古事記』日本思想大系 1 岩波書店 1982.2)

「背く」の用例から「背日幸行之事」が省かれていますが、本文では「日を背きて幸行しし事」と訓読されています。

『新編日本古典文学全集 古事記』(1998)と『新版 古事記』(2009)は、「背く」「報ゆ」「経」に関して以下のようになっていました。

「背く」

(1)背軽太子而:軽太子を背きて (両方同じ)

(2)背日幸行之事:

日に背きて幸行しつる事 (『新編日本古典文学全集 古事記』)

日を背に幸行(いで)ましし事 (『新版 古事記』)

「報ゆ」

(1)雖報其功:其の功を報ゆとも (共に同じ)

(2)欲報其霊:

その霊(たま)に報いむと欲(おも)ひき (『新編日本古典文学全集 古事記』)

その霊(みたま)に報いんと欲(おも)ほす (『新版 古事記』)

「経(ふ)」

経歴淡海及若狭之国:

淡海と若狭の国とを経歴(へ)し (『新編日本古典文学全集 古事記』)

淡海と若狭の国を経歴(へ)し (『新版 古事記』)

以上2冊しか見ていませんが、「誰々を問ふ」は『古事記』歌謡の音仮名表記を根拠として定説となっているようですが、他の箇所は異論があるようですね。小林氏の説の根拠として挙げられている漢文が漢訳仏典の古訓点であり、更にその古訓点が平安初期に加点されたものであることが争点となっているのでしょうか。

小林氏の「音訓表」などを参考に自分で本文の訓読してみたいと思ったのですが、とてもとても手ごわいようです。

最近受講のとき、訓読文しか見ておらず原文を見ていなかったために、忘れていることや気付けなかったことがたくさんあるようです。以前T先生から「本物を見なくてはね」と『真福寺本 古事記』を購入する時にアドバイスして戴いたことをすっかり忘れていました。

勉強に手抜きは禁物です!

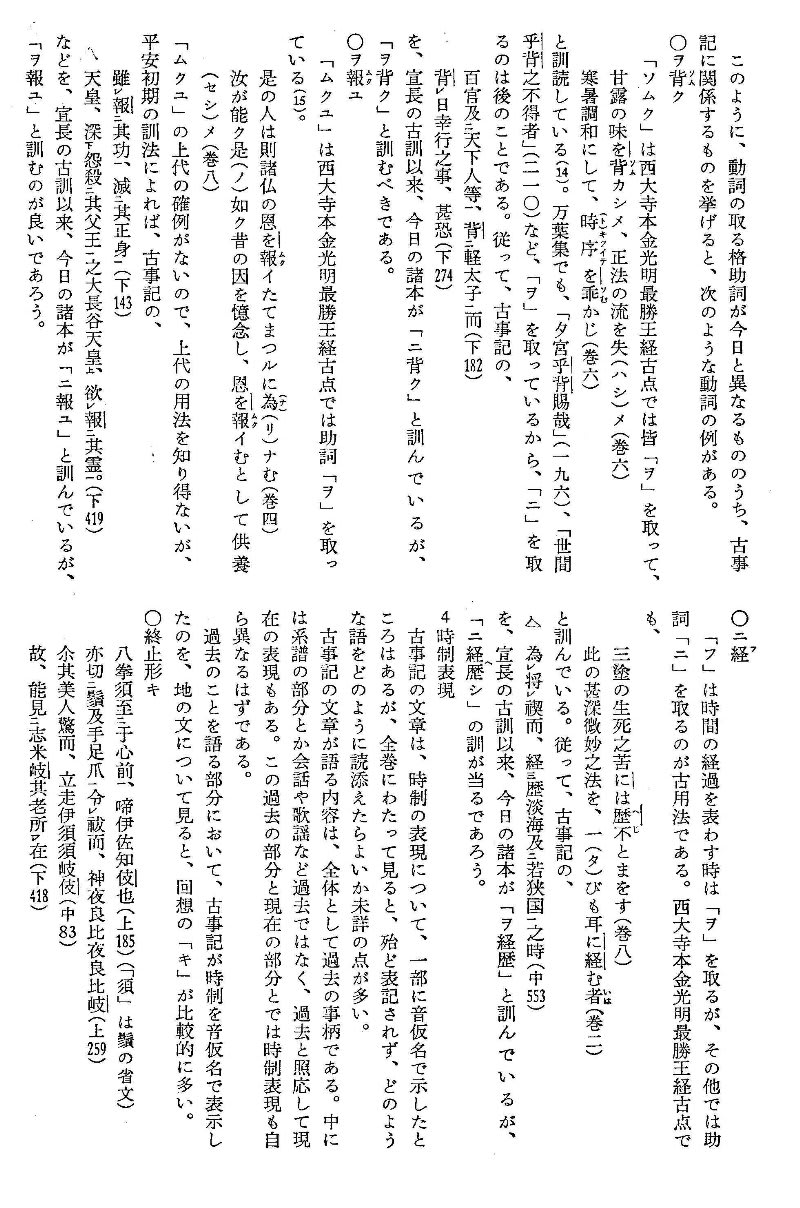

2.「解説 古事記訓読について」小林芳規(『古事記』日本思想大系 1 岩波書店 1982.2)

「背く」の用例から「背日幸行之事」が省かれていますが、本文では「日を背きて幸行しし事」と訓読されています。

『新編日本古典文学全集 古事記』(1998)と『新版 古事記』(2009)は、「背く」「報ゆ」「経」に関して以下のようになっていました。

「背く」

(1)背軽太子而:軽太子を背きて (両方同じ)

(2)背日幸行之事:

日に背きて幸行しつる事 (『新編日本古典文学全集 古事記』)

日を背に幸行(いで)ましし事 (『新版 古事記』)

「報ゆ」

(1)雖報其功:其の功を報ゆとも (共に同じ)

(2)欲報其霊:

その霊(たま)に報いむと欲(おも)ひき (『新編日本古典文学全集 古事記』)

その霊(みたま)に報いんと欲(おも)ほす (『新版 古事記』)

「経(ふ)」

経歴淡海及若狭之国:

淡海と若狭の国とを経歴(へ)し (『新編日本古典文学全集 古事記』)

淡海と若狭の国を経歴(へ)し (『新版 古事記』)

以上2冊しか見ていませんが、「誰々を問ふ」は『古事記』歌謡の音仮名表記を根拠として定説となっているようですが、他の箇所は異論があるようですね。小林氏の説の根拠として挙げられている漢文が漢訳仏典の古訓点であり、更にその古訓点が平安初期に加点されたものであることが争点となっているのでしょうか。

小林氏の「音訓表」などを参考に自分で本文の訓読してみたいと思ったのですが、とてもとても手ごわいようです。

最近受講のとき、訓読文しか見ておらず原文を見ていなかったために、忘れていることや気付けなかったことがたくさんあるようです。以前T先生から「本物を見なくてはね」と『真福寺本 古事記』を購入する時にアドバイスして戴いたことをすっかり忘れていました。

勉強に手抜きは禁物です!