■ブランド確立に期待

「綾からですか。おめでとうございます」。綾町南俣の障害者通所福祉施設「あや作業所」で管理責任者を務める松本和子さん(64)は、宮崎市のデパートで無農薬栽培のハーブティーの販売中に声を掛けられた。国連教育科学文化機関(ユネスコ)のユネスコエコパーク(生物圏保存地域)登録が決まってから3日後。「早速認知度が上がったと実感した」と喜ぶ。

エコパーク登録により、綾町が取り組んできた自然と共生する活動に弾みがつく。町は現在、野菜が対象となっている有機農業の認証制度とは別に、農畜産物や加工品、工芸品の統一ブランドを確立するための組織づくりに入っている。ロゴマークもできる予定で「自然の下で商品を作っているというアピールポイントになるのでは」と松本さんは期待を寄せる。

◇ ◇

屋久島(鹿児島県)など国内4カ所の32年前のエコパーク登録は政府主導で行われ、地元への周知や体制づくりが十分とは言い難い。綾町は海外のエコパークの先進事例を学び、国内でのフロントランナーを目指す。

ドイツのエコパーク「レーンBR」は、制度の運営会社が商品を審査して品質を保証する活動で知られる。ロゴマークを使って地域の生産物をブランド化。年間90~2160ユーロの使用料が掛かるものの、醸造所やパン屋など203事業所が参加するまでに成長した。

「会社は品質審査だけでなく、物産展や料理大会を開き積極的にブランド価値を高め、地域振興の核となっている。多くのアイデアが出るようボトムアップの組織づくりに力を入れている」と、日本MAB(人間と生物圏)計画委員会副委員長で横浜国立大の酒井暁子准教授(植物生態学)は評価する。

◇ ◇

観光客増加も期待できるが、自然保護と背中合わせの側面がある。縄文杉などで有名な屋久島では、観光客による自然破壊が問題になっている。

日本山岳会自然保護委員会の山川陽一さん(73)は「土壌の踏み荒らしやトイレ不足など明らかにオーバーユース(使い過ぎ)の状態」と指摘。「経済が観光に依存すると、後からのルール作りは困難になる。綾町は、今のうちから問題が発生した場合に備えて準備してほしい」と呼び掛ける。

エコパークの経済効果を受けつつ、自然を守り続けるにはどうすればいいのか。環境政策が専門の東京大の田中俊徳特任助教はこう訴える。「価値を保存する世界遺産と異なり、エコパークには価値を創造するという概念がある。地域性にあった制度や組織づくりを住民主体で行う必要がある」

【写真】綾手づくりほんものセンターにずらりと並ぶ町内産の野菜。エコパークを生かした綾ブランドの確立が期待される

【写真】綾手づくりほんものセンターにずらりと並ぶ町内産の野菜。エコパークを生かした綾ブランドの確立が期待される

住民の協力欠かせず

「生まれた時からそこにある森の価値が認められた」。綾町の上畑自治公民館長、小西俊一さん(57)は、同町を中心とする一帯が国連教育科学文化機関(ユネスコ)のユネスコエコパーク(生物圏保存地域)に登録された喜びをかみしめる。

1984(昭和59)年、奥山に照葉大吊橋が完成して観光地になったことで、国内最大級の照葉樹林を「すごい所」と実感。以来、大学の調査を手伝ったり、ユネスコ本部も含めた視察の案内をしたりしてきた。

シイやカシに代表される照葉樹林はかつて西日本一帯に広く分布していた。しかし、生活圏の広がりや戦後の国による拡大造林で、森から種の多様性は奪われていった。

綾の照葉樹林は、自然林の価値を訴えた前町長の郷田実さん(2000年に死去)が中心となり断固反対したことで伐採を免れた。高度経済成長の時代に、オンリーワンの輝きを磨いていった。「魅力をもっと広めていきたい」。小西さんは意気込む。

◇ ◇

綾地域の取り組みは今後、ユネスコから世界に発信される。そのメリットは大きいが、調査保全活動の責任も強まると、町照葉樹林文化推進専門監の河野耕三さん(64)は気を引き締める。特に、生活と結び付きがあり独自の生態系を持つ里山について、未知の部分が多いという。

河野さんは1月、町内で里山独自の豊かな生態系が広がる湿地を発見した。ぬかるみに足を取られながら、短時間でタニヘゴなど約10種類もの絶滅危惧種を確認。「本県初確認となる植物も2種類あった。もっと調査しなければ」との思いを強める。

同町は4月に綾生物多様性協議会を設置。14年度までに保全のための計画を策定する予定だが、里山や中心街を含む町内全域で動植物を調査するには、マンパワーが必要となる。

◇ ◇

日本自然保護協会によると、オーストリアでは、ブドウ畑に自生する希少種のランを、それぞれの農家が調査する活動に取り組む地域がある。賛同する農家はランを調査して個体数をデータ化。分布の状況が広範囲で分かるほか、生産するワインに付加価値を付けている。

河野さんは、この取り組みについて「住民が調査と保護に参加し、さらにその成果が住民に還元されている」と評価。「綾町でも行政が行っている調査保護活動に、住民の積極的な参加が必要。その先に、真の自然との共生があるはずだ」と力を込める。

× ×

エコパーク登録の喜びに包まれる綾町。輝きを増す照葉をまちづくりにどう生かせばいいのか探った。(東諸支局長・成田和実)

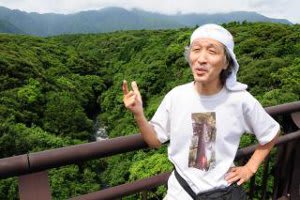

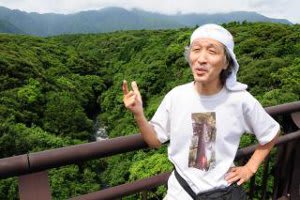

【写真】1月に発見した湿地を調査する河野耕三さん。里山の調査と保全を訴える=7日午後3時40分、綾町

【写真】1月に発見した湿地を調査する河野耕三さん。里山の調査と保全を訴える=7日午後3時40分、綾町

宮崎日日新聞 - (2012年7月17日付)