足の浮腫む病気の代表として、深部静脈血栓症と蜂窩織炎があり、しばしば鑑別が難しい場合があり、治療が全く違うので確実な鑑別が重要です。

深部静脈血栓症は別名「エコノミークラス症候群」ともいわれ、長時間足を動かさない状態が続いて、静脈内の血流うっ滞から血栓が出来て静脈を閉塞して、下肢がパンパンに張れてしまう病態です。これによって静脈弁が破壊され、たとえ治療によって血栓が溶解しても、下肢の浮腫が持続することが多い病態です。さらに恐ろしいのは、静脈内に形成された血栓が血流にのって肺動脈を閉塞する、いわゆる肺塞栓症を発症する可能性があることです。肺塞栓症は運が悪ければ呼吸循環不全から命を落とす恐ろしい病気です。診断には超音波検査、造影CTなどが必要で、また皮下静脈のうっ滞を伴う事が少なくありません。下肢の静脈だけでなく、骨盤内の静脈血栓により下肢静脈圧が上昇している場合もあります。採血検査ではD-DimerやFDPが上昇します。

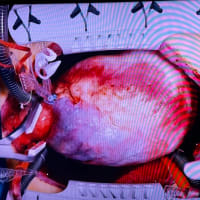

一方、蜂窩織炎は、細菌感染などが原因で起こり、皮下組織の炎症がメインの病態なので、静脈の血流は正常か、もしくは炎症による血流増加に比例してじゅみゃく血流も増加しています。炎症部位の皮下のリンパ管拡張がみられることが多く、炎症による熱間や疼痛を伴います。発熱を伴う事もあり、炎症に伴い白血球やCRPの上昇を認めます。CTでは深部静脈血栓症に同等の皮下組織の浮腫を認めることが多いです。

これらの両者を鑑別するには超音波検査、造影CTが必要です。疑ったらまずは否定の為の検査が有用と思います。

深部静脈血栓症は別名「エコノミークラス症候群」ともいわれ、長時間足を動かさない状態が続いて、静脈内の血流うっ滞から血栓が出来て静脈を閉塞して、下肢がパンパンに張れてしまう病態です。これによって静脈弁が破壊され、たとえ治療によって血栓が溶解しても、下肢の浮腫が持続することが多い病態です。さらに恐ろしいのは、静脈内に形成された血栓が血流にのって肺動脈を閉塞する、いわゆる肺塞栓症を発症する可能性があることです。肺塞栓症は運が悪ければ呼吸循環不全から命を落とす恐ろしい病気です。診断には超音波検査、造影CTなどが必要で、また皮下静脈のうっ滞を伴う事が少なくありません。下肢の静脈だけでなく、骨盤内の静脈血栓により下肢静脈圧が上昇している場合もあります。採血検査ではD-DimerやFDPが上昇します。

一方、蜂窩織炎は、細菌感染などが原因で起こり、皮下組織の炎症がメインの病態なので、静脈の血流は正常か、もしくは炎症による血流増加に比例してじゅみゃく血流も増加しています。炎症部位の皮下のリンパ管拡張がみられることが多く、炎症による熱間や疼痛を伴います。発熱を伴う事もあり、炎症に伴い白血球やCRPの上昇を認めます。CTでは深部静脈血栓症に同等の皮下組織の浮腫を認めることが多いです。

これらの両者を鑑別するには超音波検査、造影CTが必要です。疑ったらまずは否定の為の検査が有用と思います。