今年は利休居士の『生誕500年』

「茶箱」や「茶籠」は利休居士の時代500年ほど前

旅持ち野点として用いられたものですが・・・

現在は何処へ行ってもカフェやレストランなどあり

茶箱を携帯する必然性はありません

古く江戸時代には茶箱を多用されていたよう

しかし、一定の点前手続きはなかった

現在の茶箱の点前というと

裏千家十一代「玄々斎」が幕末に近い嘉永6年(1853年)

伊勢松坂に出張稽古に出かけられた折

『月』『雪』『花』点前を考案された

その後『卯の花点』も

その後十四代「無限斉(淡々斎)」が『色紙点』『和敬点』を

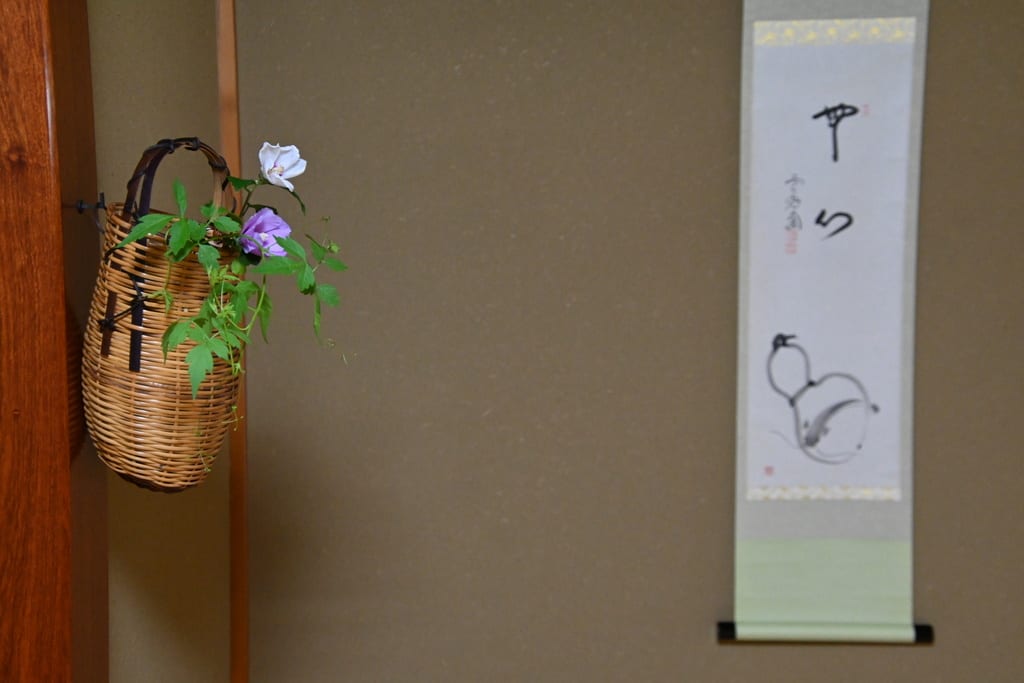

我が家の稽古場では『卯の花点』『和敬点』『花点前』

八月はこの茶箱のお稽古でした

その中でも『和敬点』ではこのようなお話

裏千家14代「無限斎(淡々斎)」と奈良の薬師寺橋本凝胤管主が

海軍省に陣中茶箱を寄贈された

その中の茶碗は富士山の絵の「赤膚焼」と

『慶溢萬齢 』の文字が捺された「黄瀬戸」です

戦時中、どのような思いで寄贈され

戦地へ赴く方々は、どのような気持ちで受け

茶箱を使って御茶をいただかれたのでしょうか

そういえば、先年大規模解体修理がなされ

落慶法要の済んだ薬師寺東塔・相輪部の擦名に

「福崇億劫 慶溢萬齢」と記されている

読は「さきはいはおっこうにたかく よろこびはばんれいにあふれむ」

意は「永遠の幸せ、限りない喜びが、ずっと続きますように」

白鳳時代から1300年前も経て

時代は変わっても思いは同じですのに

戦争は・・・・今もどこかで

そんなことも心にとめながら和敬点のお稽古をいたしました

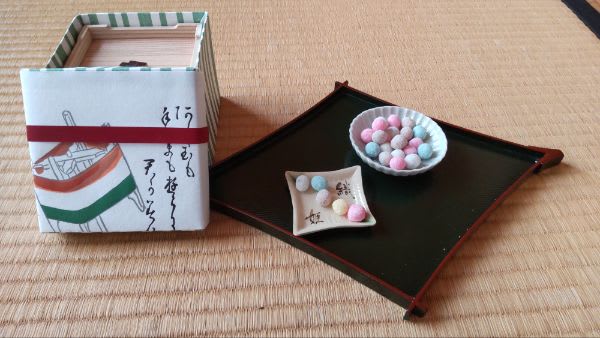

茶箱の中で唯一、出し古帛紗を使わず

二椀点で茶箱と同サイズの和敬板を使い

コンパクトで簡略な茶箱のお点前になりますね

お菓子はのし梅と鹿の子豆を散らした錦玉かん

もちろん振り出しには金平糖と珠玉織姫

7/23

7/23

四季の山野草より

四季の山野草より

率川神社

率川神社

ホタルブクロ

ホタルブクロ ユキノシタ

ユキノシタ

5/24

5/24

3/29大和文華館

3/29大和文華館

4/4

4/4 4/4

4/4 4/4

4/4