七十二候「菜虫化蝶」なむしちょうとなる

青虫が紋白蝶になる頃

連綿と続き、1272回目の東大寺二月堂「修二会」も

12日はクライマックス

11人の練行衆が一回り大きな籠松明(60㎏)を伴い上堂され

毎日新聞より

毎日新聞より深夜には閼伽井屋(若狭井)からのお水取り

お香水が十一面観音さんに奉納されましたね

奈良に春を呼ぶと言われる「修二会・お水取り」

15日に満行を迎えます

これから蝶が飛び交う季節のはずが・・・

奈良では桜が散る頃の陽気が続いていました

東京では今日14日午後二時に開花の発表が・・・

2020年と2021年に続き統計史上、最も早い記録に並び

地球温暖化による異常気象でしょうか?

さて先日のお稽古の主菓子は「糊こぼし」

日の丸盆に散らすと ウワ-ツと歓声が

日の丸盆に散らすと ウワ-ツと歓声が

ゆり根の白、安穏芋の黄色、食紅で染めた白餡

美味しくでき、喜んでいただきました

東大寺開山堂内に咲く糊こぼし椿(良弁椿)が由来とされ

南隣の四月堂の縁側にそっと水盤に浮かんでいるはず?

玄関では、いただいた煤のついた修二会の糊こぼし

ご本尊・十一面観音さんの周りを飾ざる造花の糊こぼし

せっせと練行衆が試別火でつくられたもの

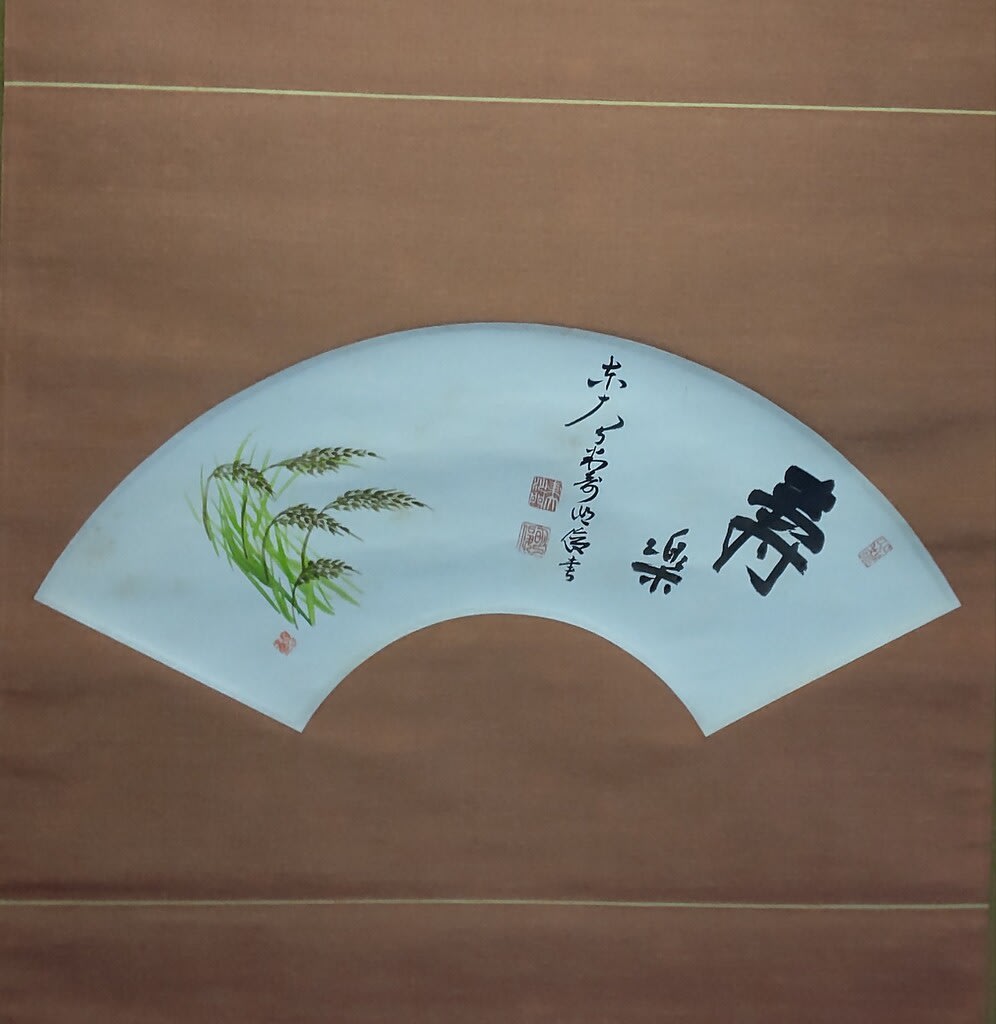

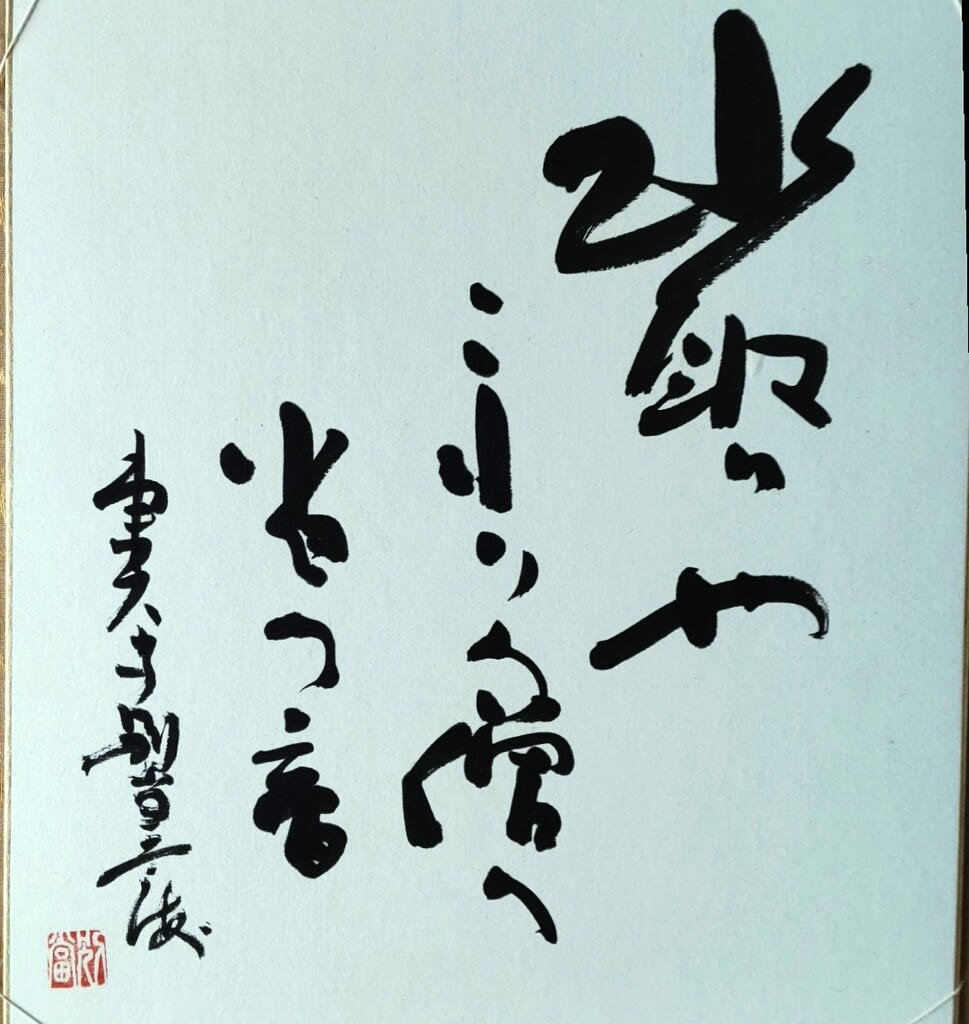

清水公照 童子の扇面も

お水取り、お雛様のお稽古場も

そろそろおしまい

稽古場を華やかにしてくれたお雛様も

昨日片付けを

さて今週末には彼岸の入り、さらに利休忌と続きますね

「牡丹餅」「菜の花金団」を

作りたいと考えてますが

さて・・・

稽古場でのお楽しみに

このように季節は刻刻過ぎて

お菓子も季節で顔が変わっていきます

和菓子の成書を見ながら考えるのも愉しい

そうなんです

日本の主菓子は同じ素材でありながら

季節でどんどん変化し、又その季節になると

お目にかかります。そこが和菓子の醍醐味ですね

春の陽が降り注ぐ小庭では「金魚葉椿」が咲き出しました

遅咲きの「天津乙女椿」「源氏車椿」も蕾が膨らんでおり

待ち望んだ春、駆け足でやってきているようですね

2/28

2/28 平城京跡より

平城京跡より 多聞城跡より

多聞城跡より

清水公照筆

清水公照筆

午前11時

午前11時

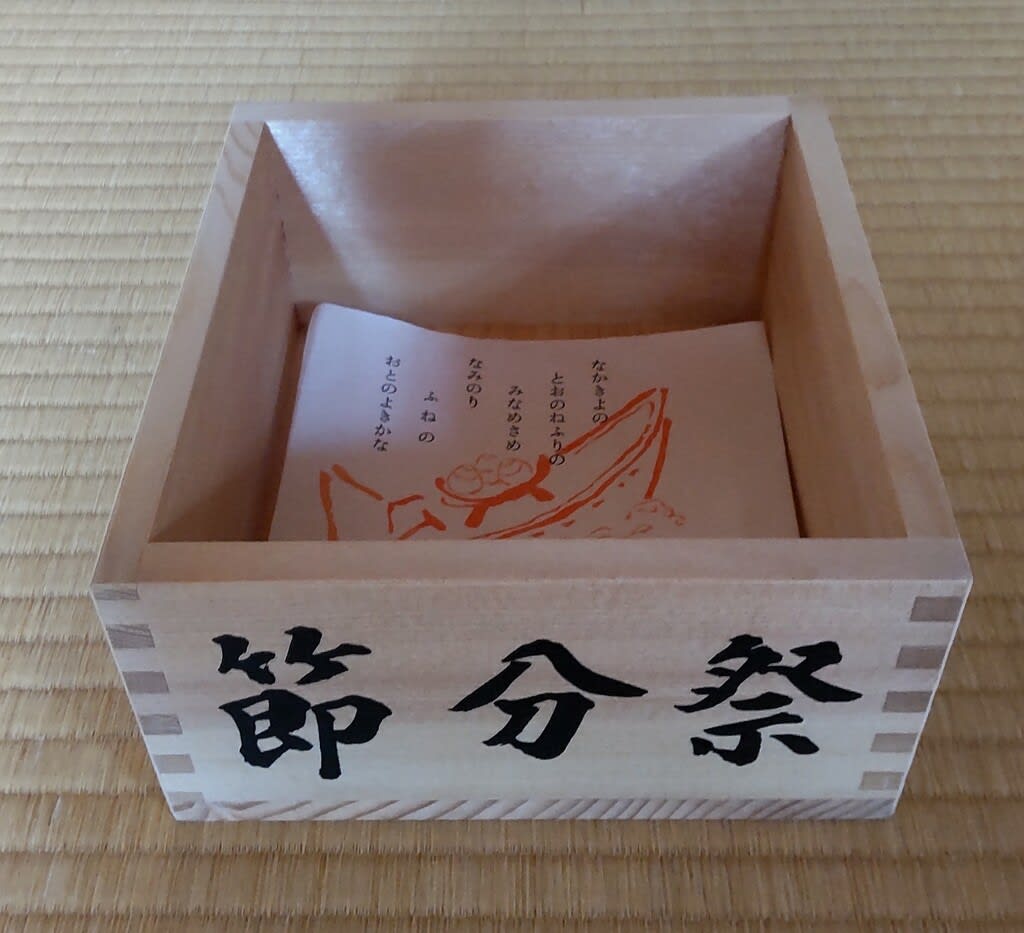

1/8

1/8 1/15

1/15

1.1.2023

1.1.2023

小餅

小餅

礼拝堂の正月堂内

礼拝堂の正月堂内 行在所跡の歌碑

行在所跡の歌碑