当日、前夜からの激しい雨が徐々に小雨になり、天気予報では

”10時頃には薄日も射すが通り雨がありますので注意”と、

案内もしていただけますので、行かなくてはなりません。

合羽を着て最寄りの駅まで2㎞、雨に濡れたヤマボウシが・・

JR大和路線で加茂駅に到着、駅前には温泉付きのマンションが

大阪への通勤電車そして亀山への気動車の始発駅なんです。

現ホームから続き、一段と低くなった旧ホームがの残っており、

鉄のポールが見えませんか。旧駅舎の跨線橋の一部だそうです。

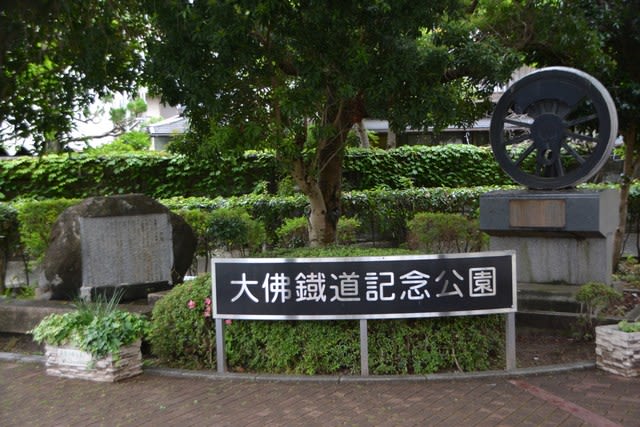

この駅は恭仁京跡、当尾石仏巡りそして

浄瑠璃寺(九体寺)や岩船寺(アジサイ寺)の拝観も、さらに

景観の日本遺産となった茶畑の和束町への起点になります。

さあ小雨の中出発します。直後に開業当初の「ランプ小屋」に、

オランダ積みの赤レンガ造りで切妻屋根の倉庫(1897年)です

さらに線路沿いを3分ほど歩くと黒い蒸気機関車が目に入ります。

昭和12年製のC57-56、貴婦人でお召列車を引っ張ったことも。

三叉路にこんな石灯籠が、横にはお地蔵様も。

街中を抜け、川沿いから里山の風景で30分程歩きます。

小雨が止み、時折陽が射してきます。

小川の中に石が、これは道床の一部?とされています。

さあ廃線跡(手前)で関西本線(奥)と同時期に作られており、

手前が石造りの観音寺橋台です。

15分ほどで、鹿背山橋台に、宮脇俊三『鉄道廃線跡を歩くII』の

表紙にも採用され、形といい、石積みの力強さを感じ取れます。

竹藪を抜け、ゴルフ場の側を通り抜けると、多彩な緑が目に

15分ほどで、里山を開発した住宅地脇に到着すると、

真直ぐな道が続いており大仏線築堤で、上はゴルフ場への道

下には農道や水路を通すために設けられた梶ヶ谷隧道があります。

壁は煉瓦、側壁は御影石と豪華な作りです。詳細は

アーチ部分の煉瓦は長手積み、坑門はイギリス積みになり、

保存状態は極めて良く、大仏鉄道の代表的遺構の一つです。

そして大仏線築堤にもう一つ、3分程で赤橋に至ります。

御影石と煉瓦を組み合わせて造られており、

長短の赤煉瓦を交互に積むイギリス式になりますね。

しかし見上げると道を支える道床の石板と丸太が見えます。

さあ、11時半とまだ早いですが、城山台公園に到着。

トイレもありますので、晴れているうちにお昼ご飯に。

(Ⅱ.奈良編に続く)

”10時頃には薄日も射すが通り雨がありますので注意”と、

案内もしていただけますので、行かなくてはなりません。

合羽を着て最寄りの駅まで2㎞、雨に濡れたヤマボウシが・・

JR大和路線で加茂駅に到着、駅前には温泉付きのマンションが

大阪への通勤電車そして亀山への気動車の始発駅なんです。

現ホームから続き、一段と低くなった旧ホームがの残っており、

鉄のポールが見えませんか。旧駅舎の跨線橋の一部だそうです。

この駅は恭仁京跡、当尾石仏巡りそして

浄瑠璃寺(九体寺)や岩船寺(アジサイ寺)の拝観も、さらに

景観の日本遺産となった茶畑の和束町への起点になります。

さあ小雨の中出発します。直後に開業当初の「ランプ小屋」に、

オランダ積みの赤レンガ造りで切妻屋根の倉庫(1897年)です

さらに線路沿いを3分ほど歩くと黒い蒸気機関車が目に入ります。

昭和12年製のC57-56、貴婦人でお召列車を引っ張ったことも。

三叉路にこんな石灯籠が、横にはお地蔵様も。

街中を抜け、川沿いから里山の風景で30分程歩きます。

小雨が止み、時折陽が射してきます。

小川の中に石が、これは道床の一部?とされています。

さあ廃線跡(手前)で関西本線(奥)と同時期に作られており、

手前が石造りの観音寺橋台です。

15分ほどで、鹿背山橋台に、宮脇俊三『鉄道廃線跡を歩くII』の

表紙にも採用され、形といい、石積みの力強さを感じ取れます。

竹藪を抜け、ゴルフ場の側を通り抜けると、多彩な緑が目に

15分ほどで、里山を開発した住宅地脇に到着すると、

真直ぐな道が続いており大仏線築堤で、上はゴルフ場への道

下には農道や水路を通すために設けられた梶ヶ谷隧道があります。

壁は煉瓦、側壁は御影石と豪華な作りです。詳細は

アーチ部分の煉瓦は長手積み、坑門はイギリス積みになり、

保存状態は極めて良く、大仏鉄道の代表的遺構の一つです。

そして大仏線築堤にもう一つ、3分程で赤橋に至ります。

御影石と煉瓦を組み合わせて造られており、

長短の赤煉瓦を交互に積むイギリス式になりますね。

しかし見上げると道を支える道床の石板と丸太が見えます。

さあ、11時半とまだ早いですが、城山台公園に到着。

トイレもありますので、晴れているうちにお昼ご飯に。

(Ⅱ.奈良編に続く)