我が家の近くでは毎年2月の終わり頃、初音が聞かれるのに

三月に入ってもまだ鶯の声を耳にしません

そういえば防犯のためと近くの雑木林の木が切られ

スカスカの林になり『千林』とは言えなくなってます

でも先日、月ヶ瀬梅林を訪れれば

メインの帆浦梅林はまだ三分咲きだったが

五月川から代官坂を上れば早咲きの梅は見頃

今年初めて鶯の声を聴けました

まさに千林に入ると処々鶯で来てよかったと・・・・・

???

???単純に喜んでいましたが、『春入千林処々鶯』の

本当の意味は???

「北礀居簡(ほっかん きょかん)」語録では

秋澄萬水家家月

春入千林處處花

「春入千林処々鶯」は『花』を『鶯』に

改変された句でどちらも

"仏の光明を受けてすべてが生き生きと輝いている様 ”

を意味しており

表千家には千宗旦の揮毫になる『春入千林処々鶯』の句の軸が

伝存し、初釜の床に掛けるのが恒例とされているそうです

茶掛け禅語辞典より

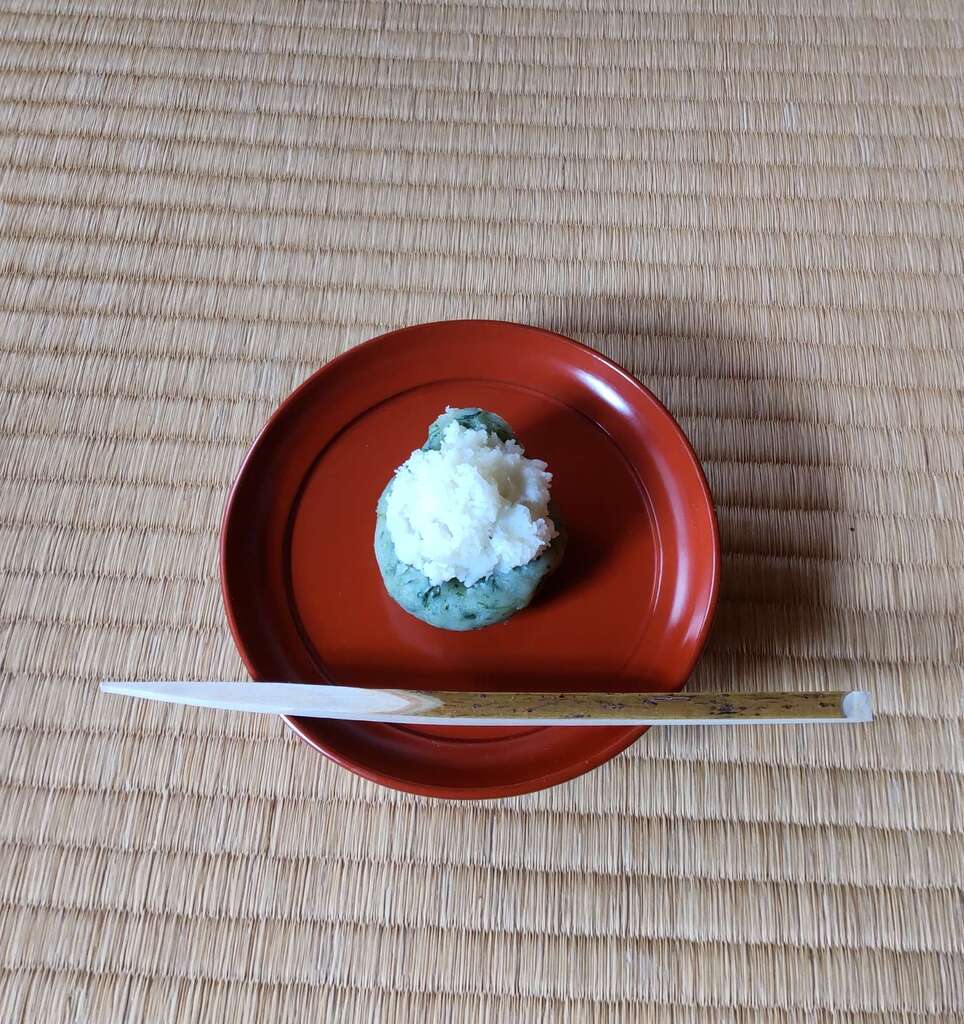

釣り釜のお稽古の主菓子は『引千切』を

月ヶ瀬で摘んだ蓬

その若菜で作った「こなし」に

ゆり根餡と白餡の金団

蓬の香りがいいですねと言っていただき

茶杓の銘は・・・玄々斎作『若菜』と

お稽古での一コマです