昜ヨウは太陽(日)の下に、上昇をしめすT字形に日の光(彡)がつき太陽が昇る形。易エキは太陽(日)が雲(曲線)から半分出た形に日の光(彡)がつく。従って「雲+太陽の光(彡)」が変化した勿は、日とくっついている。

昜 ヨウ 日部

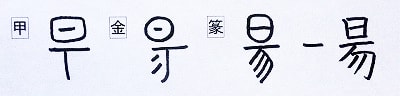

解字 甲骨文は太陽とその上昇を示すT字型からなる形で、日がのぼる意。金文以降は太陽の光を表わす彡印をそえ「昜」の字形が整った。「日が高くあがる」意味をもつ。昜は単独で用いられることはなく、さまざまな部首と組み合わせて字が作られる。

意味 (1)あがる。日がのぼる。(2)明るい。日なた。あたたかい。

音符「昜ヨウ」を含む常用漢字

イメージ

「あがる太陽」(陽・場)

「あがる」(揚・湯・瘍)

「同音代替」(腸)

音の変化 ヨウ:陽・揚・瘍 ジョウ:場 チョウ:腸 トウ:湯

あがる太陽

陽 ヨウ・ひ 阝部こざと

解字 「阝(おか)+昜(あがる太陽)」の会意形声。あがった太陽の光が丘に当たる形。太陽の光の他、丘の日の当たる側、ひなたの意味を表わす。

意味 (1)ひ(陽)。日の光。「太陽タイヨウ」「陽光ヨウコウ」 (2)ひなた。日のあたる。山の南側。「山陽サンヨウ」 (3)あかるい。あたたかい。「陽春ヨウシュン」「陽気ヨウキ」 (4)易の用語。主に男性的・積極的な性質をもつものを指す。対語: 陰。「陰陽インヨウ」

場 ジョウ・ば 土部

解字 「土(つち)+昜(あがる太陽)」の会意形声。あがってくる太陽を祭る儀式が行われる土地。

意味 (1) ば(場)。神を祭るための地。 (2)ところ。事が行なわれる場所。「会場カイジョウ」「劇場ゲキジョウ」「戦場センジョウ」 (3)とき。おり。「場合ばあい」「急場きゅうば」 (4)劇の場面「一幕二場」

あがる

揚 ヨウ・あげる・あがる 扌部

解字 「扌(て)+昜(あがる)」の会意形声。手で高くあげること。

意味 (1)あげる(揚げる)。あがる(揚がる)。「揚力ヨウリョク」「掲揚ケイヨウ」 (2)勢いがある。気分が高まる。「高揚コウヨウ」

湯 トウ・ゆ 氵部

解字 「氵(水)+昜(あがる)」の会意形声。勢いよく湯気をあげて沸きたった湯。

意味 ゆ(湯)。水を沸かしたもの。また、風呂。「湯気ユゲ」「熱湯ネットウ」「湯治トウジ」(温泉に浴して治療する)

瘍 ヨウ 疒部

解字 「疒(やまい)+昜(もちあがる)」の会意形声。皮膚がもちあがるできもの。

意味 できもの。悪性のはれもの。「腫瘍シュヨウ」「潰瘍カイヨウ」(ただれくずれること)

同音代替

腸 チョウ・はらわた・わた 月部にく

解字 「月(からだ)+昜(チョウ)」の形声。チョウは長チョウ(長い)に通じ、細長いはらわた(消化器官)のこと。

意味 はらわた(腸)。わた(腸)。消化器官のひとつ。「大腸ダイチョウ」「小腸ショウチョウ」「胃腸イチョウ」

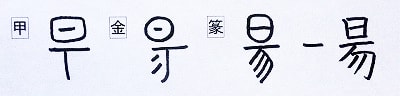

易 エキ <雲間の太陽から光(彡)が差す>

易 エキ・イ・かえる・かわる・やさしい・やすい 日部

解字 甲骨文は雲間の太陽から光(彡)が差す形。曲線が雲、半円が太陽、彡が日光で、穏やかな天候、および、曇りの意の天候用語[甲骨文字小事典]。金文第一字もほぼ同じ形。第二字は雲のかたちがS状に湾曲し太陽に点が描かれた。篆文から日(太陽)が上に独立した易の形となり現代にいたる。易は太陽(日)が雲(曲線)から半分出た形なので、「雲+太陽の光(彡)」が変化した勿は、日とくっついている。意味は雲間からでる太陽の光が変化すること。かわる・かえる意となる。また、雲の状況から天気をうらなうことから、うらないの意となった。やさしい意は、仮借カシャ(当て字)の用法。

意味 (1)かえる(易える)。かわる(易わる)。あらためる。とりかえる。「改易カイエキ」(官職をやめさせて他の人に替える)「貿易ボウエキ」(外国と品物をとりかえて通貨で決済する取引) (2)占い。筮竹ゼイチクなどによる占い。「易者エキシャ」「易占エキセン」(筮竹ゼイチクなどを使う易の占い) (3)やさしい(易しい)。やすい(易い)。「安易アンイ」「容易ヨウイ」

音符「易エキ」の常用漢字

イメージ

「かわる」(易)

「同体異字」(賜)

音の変化 エキ:易 シ:賜

同体異字

賜 シ・たまう・たまわる・たまもの 貝部

解字 金文第一字は、酒器から杯に酒を注ぐ形で、それぞれの下に手が描かれている。目上の者が酒をたまう意。第二字は、酒器だけを描いたもので、たまう意。酒器の取っ手周辺と中身の酒をしめす彡が第三字で、「酒器の変化した形」になり、これに貝(財貨)がついて、目上から財貨をたまう意となった。篆文は金文第三字の酒器が変化した形⇒易となり、「貝(財貨)+易(たまう)」の賜シとなった。賜とは、目上より下の者に財貨等を与えること。目下の者は、あたえられる(たまわる)意となる。この字の易は、酒器の部分象形であり、交易の易とは異なる字である。

意味 (1)たまう(賜う)。目上の人が目下の者へ物を与える。「下賜カシ」(高貴の人が下の者に物を与えること)「賜杯シハイ」(臣下に杯をあたえること。天皇・皇族から競技の勝者に贈られる優勝杯) (2)たまわる(賜る)。目上の人から物をいただく。「恩賜オンシ」(恩も賜も、たまわる意。天皇や主君から物をたまわること) (3)たまもの(賜)。いただきもの。「賜物たまもの=賜」(たまわった物。他者から受けた恩恵の結果)

<紫色は常用漢字>

参考 音符「昜ヨウ」へ

音符「易エキ」へ

昜 ヨウ 日部

解字 甲骨文は太陽とその上昇を示すT字型からなる形で、日がのぼる意。金文以降は太陽の光を表わす彡印をそえ「昜」の字形が整った。「日が高くあがる」意味をもつ。昜は単独で用いられることはなく、さまざまな部首と組み合わせて字が作られる。

意味 (1)あがる。日がのぼる。(2)明るい。日なた。あたたかい。

音符「昜ヨウ」を含む常用漢字

イメージ

「あがる太陽」(陽・場)

「あがる」(揚・湯・瘍)

「同音代替」(腸)

音の変化 ヨウ:陽・揚・瘍 ジョウ:場 チョウ:腸 トウ:湯

あがる太陽

陽 ヨウ・ひ 阝部こざと

解字 「阝(おか)+昜(あがる太陽)」の会意形声。あがった太陽の光が丘に当たる形。太陽の光の他、丘の日の当たる側、ひなたの意味を表わす。

意味 (1)ひ(陽)。日の光。「太陽タイヨウ」「陽光ヨウコウ」 (2)ひなた。日のあたる。山の南側。「山陽サンヨウ」 (3)あかるい。あたたかい。「陽春ヨウシュン」「陽気ヨウキ」 (4)易の用語。主に男性的・積極的な性質をもつものを指す。対語: 陰。「陰陽インヨウ」

場 ジョウ・ば 土部

解字 「土(つち)+昜(あがる太陽)」の会意形声。あがってくる太陽を祭る儀式が行われる土地。

意味 (1) ば(場)。神を祭るための地。 (2)ところ。事が行なわれる場所。「会場カイジョウ」「劇場ゲキジョウ」「戦場センジョウ」 (3)とき。おり。「場合ばあい」「急場きゅうば」 (4)劇の場面「一幕二場」

あがる

揚 ヨウ・あげる・あがる 扌部

解字 「扌(て)+昜(あがる)」の会意形声。手で高くあげること。

意味 (1)あげる(揚げる)。あがる(揚がる)。「揚力ヨウリョク」「掲揚ケイヨウ」 (2)勢いがある。気分が高まる。「高揚コウヨウ」

湯 トウ・ゆ 氵部

解字 「氵(水)+昜(あがる)」の会意形声。勢いよく湯気をあげて沸きたった湯。

意味 ゆ(湯)。水を沸かしたもの。また、風呂。「湯気ユゲ」「熱湯ネットウ」「湯治トウジ」(温泉に浴して治療する)

瘍 ヨウ 疒部

解字 「疒(やまい)+昜(もちあがる)」の会意形声。皮膚がもちあがるできもの。

意味 できもの。悪性のはれもの。「腫瘍シュヨウ」「潰瘍カイヨウ」(ただれくずれること)

同音代替

腸 チョウ・はらわた・わた 月部にく

解字 「月(からだ)+昜(チョウ)」の形声。チョウは長チョウ(長い)に通じ、細長いはらわた(消化器官)のこと。

意味 はらわた(腸)。わた(腸)。消化器官のひとつ。「大腸ダイチョウ」「小腸ショウチョウ」「胃腸イチョウ」

易 エキ <雲間の太陽から光(彡)が差す>

易 エキ・イ・かえる・かわる・やさしい・やすい 日部

解字 甲骨文は雲間の太陽から光(彡)が差す形。曲線が雲、半円が太陽、彡が日光で、穏やかな天候、および、曇りの意の天候用語[甲骨文字小事典]。金文第一字もほぼ同じ形。第二字は雲のかたちがS状に湾曲し太陽に点が描かれた。篆文から日(太陽)が上に独立した易の形となり現代にいたる。易は太陽(日)が雲(曲線)から半分出た形なので、「雲+太陽の光(彡)」が変化した勿は、日とくっついている。意味は雲間からでる太陽の光が変化すること。かわる・かえる意となる。また、雲の状況から天気をうらなうことから、うらないの意となった。やさしい意は、仮借カシャ(当て字)の用法。

意味 (1)かえる(易える)。かわる(易わる)。あらためる。とりかえる。「改易カイエキ」(官職をやめさせて他の人に替える)「貿易ボウエキ」(外国と品物をとりかえて通貨で決済する取引) (2)占い。筮竹ゼイチクなどによる占い。「易者エキシャ」「易占エキセン」(筮竹ゼイチクなどを使う易の占い) (3)やさしい(易しい)。やすい(易い)。「安易アンイ」「容易ヨウイ」

音符「易エキ」の常用漢字

イメージ

「かわる」(易)

「同体異字」(賜)

音の変化 エキ:易 シ:賜

同体異字

賜 シ・たまう・たまわる・たまもの 貝部

解字 金文第一字は、酒器から杯に酒を注ぐ形で、それぞれの下に手が描かれている。目上の者が酒をたまう意。第二字は、酒器だけを描いたもので、たまう意。酒器の取っ手周辺と中身の酒をしめす彡が第三字で、「酒器の変化した形」になり、これに貝(財貨)がついて、目上から財貨をたまう意となった。篆文は金文第三字の酒器が変化した形⇒易となり、「貝(財貨)+易(たまう)」の賜シとなった。賜とは、目上より下の者に財貨等を与えること。目下の者は、あたえられる(たまわる)意となる。この字の易は、酒器の部分象形であり、交易の易とは異なる字である。

意味 (1)たまう(賜う)。目上の人が目下の者へ物を与える。「下賜カシ」(高貴の人が下の者に物を与えること)「賜杯シハイ」(臣下に杯をあたえること。天皇・皇族から競技の勝者に贈られる優勝杯) (2)たまわる(賜る)。目上の人から物をいただく。「恩賜オンシ」(恩も賜も、たまわる意。天皇や主君から物をたまわること) (3)たまもの(賜)。いただきもの。「賜物たまもの=賜」(たまわった物。他者から受けた恩恵の結果)

<紫色は常用漢字>

参考 音符「昜ヨウ」へ

音符「易エキ」へ