火 カ・ひ・ほ 火部

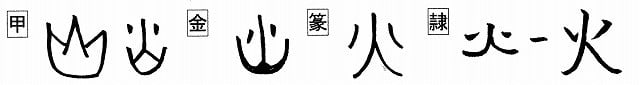

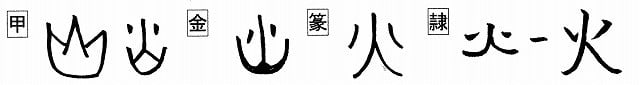

解字 火の燃える形の象形(金文は単独字としては存在しないが、炎から1字を抜き出した)。「ひ」の意味を表わす。火は部首となり、火の意味で会意文字となる。

意味 (1)ひ(火)。ほのお。「火力カリョク」(2)かじ。「火災カサイ」「失火シッカ」(3)光りのあるもの。明かり。「灯火トウカ」(4)五行(木・火・土・金・水)の一つ。「火星カセイ」(5)七曜の一つ。「火曜日カヨウビ」

参考 火は部首「火ひ・ひへん」になる。漢字の左辺(偏)や下部に付いて、火や火の状態を表す。常用漢字は14字、約14,600字を収録する『新漢語林』では194字が収録されている。主な字は以下のとおり。

火カ[部首]:

灯[燈]トウ(火+音符「登トウ」)

焼ショウ(火+音符「尭ギョウ」)

煙エン(火+音符「垔イン」)

燃エン(火+音符「然ゼン」)

燥ソウ(火+音符「喿ソウ」)

爆バク(火+音符「暴ボウ」)

煩ハン(火+頁の会意)

炉[爐]ロ(火+音符「盧ロ)

灰カイ(火+又の会意)

災サイ(火+音符「巛サイ」)

炎エン(火+火の会意)

このうち、灰カイ・炎エン、は音符になる。

火が下部に付いたとき、多くが部首「灬れっか・れんが」に変化する。常用漢字で12字、『新漢語林』では45字が収録されている。主な字は以下のとおり。

灬れっか・れんが[部首]:

点テン(灬+音符「占セン」)

烈レツ(灬+音符「列レツ」)

煎セン(灬+音符「前ゼン」)

照ショウ(灬+音符「昭ショウ」)

煮シャ(灬+音符「者シャ」)

熟ジュク(灬+音符「孰ジュク」)

熱ネツ(灬+音符「埶ゲイ」)

熊ユウ・くま(灬+能の会意)

焦ショウ(灬+隹の会意)

為イ(灬を含む会意)

このうち、焦ショウ・為イ、は音符になる。

イメージ

「ひ」(火・灰・炭・耿)

「形声字」(恢・詼)

音の変化 カ:火 カイ:灰・恢・詼 コウ:耿 タン:炭

ひ

灰 カイ・はい 火部

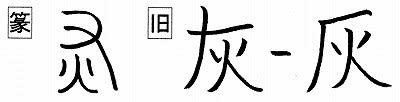

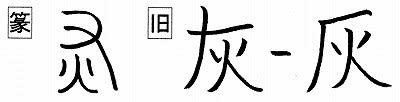

解字 篆文は「又(て)+火」の会意。手であつかえるようになった火。つまり火が燃えつきて粉状になり手であつかえることのできる灰を表している。この字の面影は旧字に残っている。旧字のナの部分は手の形。現代字は、ナ⇒厂に変化した灰になった。

意味 (1)はい(灰)。もえがら。はいにする。「灰汁あく」(灰を水に溶いた上澄み液)「灰燼カイジン」(灰ともえかす。ほろびる)「灰塵カイジン」(灰とちり。値打ちのないもの)(2)活気がないもの。静かなさま。「灰心喪気カイシンソウキ」(失意のあまり元気をなくす)

炭 タン・すみ 火部

解字 「山(やま)+灰(もえがら)」の会意。ここで灰は、完全に燃え尽きた灰(はい)でなく、酸素の供給を断たれて燃え尽き、炭素のかたまりとなった「すみ」である。炭は、山中のカマでむし焼きされてできた燃えがら。即ちすみ。「すみ」は原料の木がすぐ取れる山で作られる。部首は火部になっているので注意。

意味 (1)すみ(炭)。木をむし焼きにして作った燃料。「木炭モクタン」「薪炭シンタン」(まきと炭)(2)石炭のこと。「炭坑タンコウ」(3)元素の一つ「炭素」のこと。炭素は非金属元素のひとつ。「炭化タンカ」(有機物が化学変化により炭素分が大部分を占めるようになること)「炭酸タンサン」(二酸化炭素が水に溶けた時できる弱い酸)

耿 コウ・ケイ・あきらか 耳部 gěng

解字 「耳(みみ)+火(ひ)」の会意。[字通]によると「耳は聖セイ・聡ソウの意。火は聖火。これを以て清める意であろう」とする。私はこの解字にヒントを得て「耳は聖の略体で天子(聖王)の意。火は明るい意。合わせて天子の徳がかがやいて、①あきらか、②あかるい」の意としたい。また、梗コウ・硬コウに通じ、かたい意がある。

意味 (1)あきらか。あかるい。「耿光コウコウ」(①明らかな光。②徳のさかんなさま)「耿耿コウコウ」(①光が明るく輝くさま。② 気にかかり心が安らかでないさま) (2)かたい。かたく志を守る。「耿介コウカイ」(節操がかたく俗世間にまじわらない)

形声字

恢 カイ・ひろい 忄部

解字 「忄(こころ)+灰の旧字(カイ)」の形声。カイは傀カイ・魁カイ(おおきい)に通じ、心が大きく広いこと。心にかぎらず、ひろい・おおきい意で使われる。

意味 (1)ひろい(恢い)。おおきい。「恢恢カイカイ」(広く大きいさま)「天網恢恢テンモウカイカイ疎ソにして漏らさず」(天の網は広く目は粗いが何一つ取りこぼすことはない。悪事をはたらいた者は必ずその報いがある<老子>。)「恢宏カイコウ」(ひろいさま。事業などをおしひろめる。=恢弘カイコウ) (2)かえる。もどる。「恢復カイフク」(失ったものをとりもどす。=回復)

詼 カイ・たわむれる 言部

解字 「言(いう)+灰の旧字(カイ)」の形声。[広雅、釈詁四]に「調(たわむ)るるなり」とあり、詼謔カイギャク(ざれごと)をいう。

覚え方 カイは諧カイ(たわむれる)に通じ、たわむれる意。(注:詼カイ(クワイ)と諧カイは日本語では同音だが、中国語の古代音および現代音ともに異なるので同音代替にならないので「覚え方」として)

意味 たわむれる(詼れる)。おどける。からかう。「詼諧カイカイ」(おどけ)「詼謔カイギャク」(ざれごと)「詼調カイチョウ」(ふざけかう)「詼笑カイショウ」(おどけてわらう)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 火の燃える形の象形(金文は単独字としては存在しないが、炎から1字を抜き出した)。「ひ」の意味を表わす。火は部首となり、火の意味で会意文字となる。

意味 (1)ひ(火)。ほのお。「火力カリョク」(2)かじ。「火災カサイ」「失火シッカ」(3)光りのあるもの。明かり。「灯火トウカ」(4)五行(木・火・土・金・水)の一つ。「火星カセイ」(5)七曜の一つ。「火曜日カヨウビ」

参考 火は部首「火ひ・ひへん」になる。漢字の左辺(偏)や下部に付いて、火や火の状態を表す。常用漢字は14字、約14,600字を収録する『新漢語林』では194字が収録されている。主な字は以下のとおり。

火カ[部首]:

灯[燈]トウ(火+音符「登トウ」)

焼ショウ(火+音符「尭ギョウ」)

煙エン(火+音符「垔イン」)

燃エン(火+音符「然ゼン」)

燥ソウ(火+音符「喿ソウ」)

爆バク(火+音符「暴ボウ」)

煩ハン(火+頁の会意)

炉[爐]ロ(火+音符「盧ロ)

灰カイ(火+又の会意)

災サイ(火+音符「巛サイ」)

炎エン(火+火の会意)

このうち、灰カイ・炎エン、は音符になる。

火が下部に付いたとき、多くが部首「灬れっか・れんが」に変化する。常用漢字で12字、『新漢語林』では45字が収録されている。主な字は以下のとおり。

灬れっか・れんが[部首]:

点テン(灬+音符「占セン」)

烈レツ(灬+音符「列レツ」)

煎セン(灬+音符「前ゼン」)

照ショウ(灬+音符「昭ショウ」)

煮シャ(灬+音符「者シャ」)

熟ジュク(灬+音符「孰ジュク」)

熱ネツ(灬+音符「埶ゲイ」)

熊ユウ・くま(灬+能の会意)

焦ショウ(灬+隹の会意)

為イ(灬を含む会意)

このうち、焦ショウ・為イ、は音符になる。

イメージ

「ひ」(火・灰・炭・耿)

「形声字」(恢・詼)

音の変化 カ:火 カイ:灰・恢・詼 コウ:耿 タン:炭

ひ

灰 カイ・はい 火部

解字 篆文は「又(て)+火」の会意。手であつかえるようになった火。つまり火が燃えつきて粉状になり手であつかえることのできる灰を表している。この字の面影は旧字に残っている。旧字のナの部分は手の形。現代字は、ナ⇒厂に変化した灰になった。

意味 (1)はい(灰)。もえがら。はいにする。「灰汁あく」(灰を水に溶いた上澄み液)「灰燼カイジン」(灰ともえかす。ほろびる)「灰塵カイジン」(灰とちり。値打ちのないもの)(2)活気がないもの。静かなさま。「灰心喪気カイシンソウキ」(失意のあまり元気をなくす)

炭 タン・すみ 火部

解字 「山(やま)+灰(もえがら)」の会意。ここで灰は、完全に燃え尽きた灰(はい)でなく、酸素の供給を断たれて燃え尽き、炭素のかたまりとなった「すみ」である。炭は、山中のカマでむし焼きされてできた燃えがら。即ちすみ。「すみ」は原料の木がすぐ取れる山で作られる。部首は火部になっているので注意。

意味 (1)すみ(炭)。木をむし焼きにして作った燃料。「木炭モクタン」「薪炭シンタン」(まきと炭)(2)石炭のこと。「炭坑タンコウ」(3)元素の一つ「炭素」のこと。炭素は非金属元素のひとつ。「炭化タンカ」(有機物が化学変化により炭素分が大部分を占めるようになること)「炭酸タンサン」(二酸化炭素が水に溶けた時できる弱い酸)

耿 コウ・ケイ・あきらか 耳部 gěng

解字 「耳(みみ)+火(ひ)」の会意。[字通]によると「耳は聖セイ・聡ソウの意。火は聖火。これを以て清める意であろう」とする。私はこの解字にヒントを得て「耳は聖の略体で天子(聖王)の意。火は明るい意。合わせて天子の徳がかがやいて、①あきらか、②あかるい」の意としたい。また、梗コウ・硬コウに通じ、かたい意がある。

意味 (1)あきらか。あかるい。「耿光コウコウ」(①明らかな光。②徳のさかんなさま)「耿耿コウコウ」(①光が明るく輝くさま。② 気にかかり心が安らかでないさま) (2)かたい。かたく志を守る。「耿介コウカイ」(節操がかたく俗世間にまじわらない)

形声字

恢 カイ・ひろい 忄部

解字 「忄(こころ)+灰の旧字(カイ)」の形声。カイは傀カイ・魁カイ(おおきい)に通じ、心が大きく広いこと。心にかぎらず、ひろい・おおきい意で使われる。

意味 (1)ひろい(恢い)。おおきい。「恢恢カイカイ」(広く大きいさま)「天網恢恢テンモウカイカイ疎ソにして漏らさず」(天の網は広く目は粗いが何一つ取りこぼすことはない。悪事をはたらいた者は必ずその報いがある<老子>。)「恢宏カイコウ」(ひろいさま。事業などをおしひろめる。=恢弘カイコウ) (2)かえる。もどる。「恢復カイフク」(失ったものをとりもどす。=回復)

詼 カイ・たわむれる 言部

解字 「言(いう)+灰の旧字(カイ)」の形声。[広雅、釈詁四]に「調(たわむ)るるなり」とあり、詼謔カイギャク(ざれごと)をいう。

覚え方 カイは諧カイ(たわむれる)に通じ、たわむれる意。(注:詼カイ(クワイ)と諧カイは日本語では同音だが、中国語の古代音および現代音ともに異なるので同音代替にならないので「覚え方」として)

意味 たわむれる(詼れる)。おどける。からかう。「詼諧カイカイ」(おどけ)「詼謔カイギャク」(ざれごと)「詼調カイチョウ」(ふざけかう)「詼笑カイショウ」(おどけてわらう)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。