杼(ひ)を用いて大島紬を織る

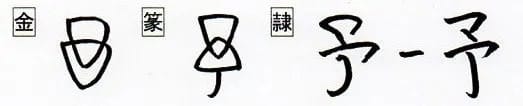

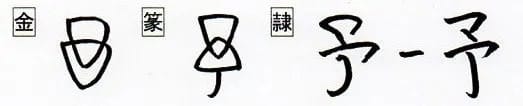

予 ヨ 亅部 yǔ・yú

杼(ひ)(「GOOブログ・杼(ひ)」より)

解字 金文は▽状のもの二つがずれて重なった形。篆文は▽と△がかさなり下の△から糸がでている形。いずれも機織りの横糸を左右に走らせるための道具である杼(ひ・シャトル)の象形で、杼が上方から下方へ移動するさま(実際は横に移動する)を描いている。隷書レイショ(漢代)から形が変わり現代字の予につながる。予は杼チョの原字である。しかし、本来の意味では使われず、仮借カシャ(当て字)して、「われ」の意味を表わし、与ヨ(あたえる)に通じて、与える意を表す。

意味 (1)われ(=余)「予輩ヨハイ」 (2)あたえる「賜予シヨ」(身分の高い者から下の者に与える)「予奪ヨダツ」(あたえることとうばうこと=与奪)

イメージ

「機織りのひ」(予・杼)

杼の動きから「行って帰る」(豫・抒・預)

「形声字」(序・舒・野)

音の変化 ヨ:予・豫・預 ジョ:序・抒・舒 チョ:杼 ヤ:野

機織りのひ

杼 チョ・ジョ・ひ 木部 zhù

解字 「木(き)+予(ひ)」の会意形声。予はもと杼(ひ)の意味だったが、「われ」の意となったため、木をつけて本来の木製の「ひ」を表した。

意味 ひ(杼)。木製の舟形の中に糸を巻いた管を入れ、機の縦糸の間を左右に往復させて横糸をとおす道具。「杼機チョキ」(杼と機。はたを織るのに用いる道具)「杼梭ジョサ」(杼も梭も、ひ(杼)の意。転じて、はた織り)

行って帰る

予[豫] ヨ・あらかじめ 亅部 yù

解字 旧字は「象(ぞう)+予(行って帰る)」の会意形声。ゆっくりした象が行って帰る動作は、あらかじめ予測できる意。豫は、新字体で象が略され、予と同じ字体になった。

意味 (1)あらかじめ(予め)。かねて(予て)。かねがね(予予)。まえもって。「予感ヨカン」「予告ヨコク」「予鈴ヨレイ」(本鈴の前に、あらかじめ鳴らす鈴) (2)ためらう。「猶予ユウヨ」 (3)たのしむ。

預 ヨ・あずける・あずかる 頁部 yù

解字 「頁(あたま。人員)+予(行って帰る)」の会意形声。手伝いの人員を行って帰らすこと。一時的に人員が行くので、転じて人員を「あずける」意となった。また、予ヨ(あらかじめ)の意味でも使われる。

意味 (1)あずける(預ける)。あずかる(預かる)。「預金ヨキン」「預託ヨタク」(財産などを一時的にあずけまかせること) (2)あらかじめ。かねて。「預言ヨゲン」(キリスト教などで神の言葉を人々に伝えること)「預言書ヨゲンショ」(旧約聖書の三区分のひとつ。民族の危機の警告とキリスト教への信仰を説く)

抒 ジョ・のべる 扌部

解字 「扌(手)+予(行って帰る)」の会意形声。両手で井戸のつるべを動かして行って帰らせ、水を汲むことを言う。また、汲んだ水をそそぐように心情をもらすことをいう。

意味 (1)くむ(抒む)。「井を抒(く)みて水を易(か)える」「抒水ジョスイ」(水を抒む)(2)のべる(抒べる)。心に思うことを打ち明ける。「抒情ジョジョウ」(感情を述べ表す=叙情)「抒泄ジョセツ」(心を打ちあけてもらす)

形声字

序 ジョ・ついで 广部 shū

解字 「广(簡易なやね)+予(ヨ⇒ジョ)」の形声。母家の左右にのびた簡易な屋根の脇部屋を序ジョという。転じて、脇部屋と母屋の位置関係から、ならびかた・順序の意となり、また、脇部屋は端にあることから「はし・いとぐち」の意となる。

意味 (1)わきや。わきべや。母家の両側の部屋。(2)ならべかた。次第。「順序ジュンジョ」「序列ジョレツ」(3)はし。いとぐち。はしがき。「序幕ジョマク」「序論ジョロン」「序文ジョブン」(4)ついで(序で)。①同時に他のこともするよい機会。②順序・次第。

舒 ジョ・ショ・のべる 舌部 shū

解字 「舎の旧字(宿舎)+予(ヨ⇒ジョ)」の会意形声。宿舎の中で体をのばしゆったりすることを舒ジョという。[説文解字]は「伸(のば)す也(なり)。舍に従い予に従う。予は亦(また)聲(声)」とする。

意味 (1)のべる(舒べる)。のばす。ゆったり。「舒暢ジョチョウ」(舒も暢も、のびのびする意。心をのびのびさせる)「舒服ジョフク」(のびのびとした状態に服する(したがう)。気分がよい・快適だ)「舒緩ジョカン」(ゆったりしていること)(2)ひろげる。「舒巻ジョカン」(巻物をひろげる)

野[埜] ヤ・の 里部 yě

解字 甲骨文字は、林と土の異体(⊥)から成り原野を表している[甲骨文字辞典]。金文は林と土からなり郊外の意。戦国は、金文と同じ形だが土が現在と同じになった埜となった。この字は野の異体字として現在も使われている。篆文は第一字が説文古文(春秋戦国時代)で、埜の林の間に予が入った字。この予は埜の発音を表すために挿入された。第二字は「里+予」の野になり、第一字の埜⇒里に置き換わった。この字が現在に続いている。意味は、郊外・野外から野原の意になり、日本では野原やはたけの意で用いられる。篆文で発音を表す字として加えられた予の発音はヨ⇒ヤに変化した。

意味 (1)の(野)。のはら。「原野ゲンヤ」「野営ヤエイ」(2)はたけ。耕地。「野菜ヤサイ」「田野デンヤ」(3)民間。「在野ザイヤ」(4)自然のままの。「野生ヤセイ」(5)だいそれた。「野心ヤシン」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

予 ヨ 亅部 yǔ・yú

杼(ひ)(「GOOブログ・杼(ひ)」より)

解字 金文は▽状のもの二つがずれて重なった形。篆文は▽と△がかさなり下の△から糸がでている形。いずれも機織りの横糸を左右に走らせるための道具である杼(ひ・シャトル)の象形で、杼が上方から下方へ移動するさま(実際は横に移動する)を描いている。隷書レイショ(漢代)から形が変わり現代字の予につながる。予は杼チョの原字である。しかし、本来の意味では使われず、仮借カシャ(当て字)して、「われ」の意味を表わし、与ヨ(あたえる)に通じて、与える意を表す。

意味 (1)われ(=余)「予輩ヨハイ」 (2)あたえる「賜予シヨ」(身分の高い者から下の者に与える)「予奪ヨダツ」(あたえることとうばうこと=与奪)

イメージ

「機織りのひ」(予・杼)

杼の動きから「行って帰る」(豫・抒・預)

「形声字」(序・舒・野)

音の変化 ヨ:予・豫・預 ジョ:序・抒・舒 チョ:杼 ヤ:野

機織りのひ

杼 チョ・ジョ・ひ 木部 zhù

解字 「木(き)+予(ひ)」の会意形声。予はもと杼(ひ)の意味だったが、「われ」の意となったため、木をつけて本来の木製の「ひ」を表した。

意味 ひ(杼)。木製の舟形の中に糸を巻いた管を入れ、機の縦糸の間を左右に往復させて横糸をとおす道具。「杼機チョキ」(杼と機。はたを織るのに用いる道具)「杼梭ジョサ」(杼も梭も、ひ(杼)の意。転じて、はた織り)

行って帰る

予[豫] ヨ・あらかじめ 亅部 yù

解字 旧字は「象(ぞう)+予(行って帰る)」の会意形声。ゆっくりした象が行って帰る動作は、あらかじめ予測できる意。豫は、新字体で象が略され、予と同じ字体になった。

意味 (1)あらかじめ(予め)。かねて(予て)。かねがね(予予)。まえもって。「予感ヨカン」「予告ヨコク」「予鈴ヨレイ」(本鈴の前に、あらかじめ鳴らす鈴) (2)ためらう。「猶予ユウヨ」 (3)たのしむ。

預 ヨ・あずける・あずかる 頁部 yù

解字 「頁(あたま。人員)+予(行って帰る)」の会意形声。手伝いの人員を行って帰らすこと。一時的に人員が行くので、転じて人員を「あずける」意となった。また、予ヨ(あらかじめ)の意味でも使われる。

意味 (1)あずける(預ける)。あずかる(預かる)。「預金ヨキン」「預託ヨタク」(財産などを一時的にあずけまかせること) (2)あらかじめ。かねて。「預言ヨゲン」(キリスト教などで神の言葉を人々に伝えること)「預言書ヨゲンショ」(旧約聖書の三区分のひとつ。民族の危機の警告とキリスト教への信仰を説く)

抒 ジョ・のべる 扌部

解字 「扌(手)+予(行って帰る)」の会意形声。両手で井戸のつるべを動かして行って帰らせ、水を汲むことを言う。また、汲んだ水をそそぐように心情をもらすことをいう。

意味 (1)くむ(抒む)。「井を抒(く)みて水を易(か)える」「抒水ジョスイ」(水を抒む)(2)のべる(抒べる)。心に思うことを打ち明ける。「抒情ジョジョウ」(感情を述べ表す=叙情)「抒泄ジョセツ」(心を打ちあけてもらす)

形声字

序 ジョ・ついで 广部 shū

解字 「广(簡易なやね)+予(ヨ⇒ジョ)」の形声。母家の左右にのびた簡易な屋根の脇部屋を序ジョという。転じて、脇部屋と母屋の位置関係から、ならびかた・順序の意となり、また、脇部屋は端にあることから「はし・いとぐち」の意となる。

意味 (1)わきや。わきべや。母家の両側の部屋。(2)ならべかた。次第。「順序ジュンジョ」「序列ジョレツ」(3)はし。いとぐち。はしがき。「序幕ジョマク」「序論ジョロン」「序文ジョブン」(4)ついで(序で)。①同時に他のこともするよい機会。②順序・次第。

舒 ジョ・ショ・のべる 舌部 shū

解字 「舎の旧字(宿舎)+予(ヨ⇒ジョ)」の会意形声。宿舎の中で体をのばしゆったりすることを舒ジョという。[説文解字]は「伸(のば)す也(なり)。舍に従い予に従う。予は亦(また)聲(声)」とする。

意味 (1)のべる(舒べる)。のばす。ゆったり。「舒暢ジョチョウ」(舒も暢も、のびのびする意。心をのびのびさせる)「舒服ジョフク」(のびのびとした状態に服する(したがう)。気分がよい・快適だ)「舒緩ジョカン」(ゆったりしていること)(2)ひろげる。「舒巻ジョカン」(巻物をひろげる)

野[埜] ヤ・の 里部 yě

解字 甲骨文字は、林と土の異体(⊥)から成り原野を表している[甲骨文字辞典]。金文は林と土からなり郊外の意。戦国は、金文と同じ形だが土が現在と同じになった埜となった。この字は野の異体字として現在も使われている。篆文は第一字が説文古文(春秋戦国時代)で、埜の林の間に予が入った字。この予は埜の発音を表すために挿入された。第二字は「里+予」の野になり、第一字の埜⇒里に置き換わった。この字が現在に続いている。意味は、郊外・野外から野原の意になり、日本では野原やはたけの意で用いられる。篆文で発音を表す字として加えられた予の発音はヨ⇒ヤに変化した。

意味 (1)の(野)。のはら。「原野ゲンヤ」「野営ヤエイ」(2)はたけ。耕地。「野菜ヤサイ」「田野デンヤ」(3)民間。「在野ザイヤ」(4)自然のままの。「野生ヤセイ」(5)だいそれた。「野心ヤシン」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。