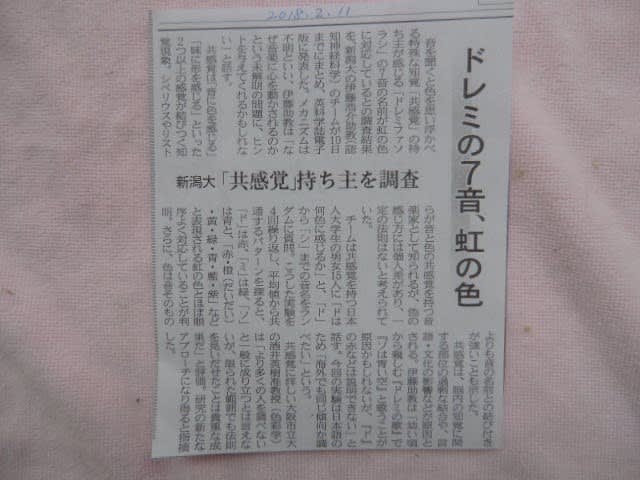

ずっと以前のブログで「ドレミの7音は虹の色」のタイトルで投稿したことがある。

「日経新聞」に載っていた記事を参考にしたものだったが、要するに世間には「ドレミファソラシ」の音を聴くと色彩を連想する「共感覚」の持ち主が居るというお話だった。

つまり「ドレミファソラシ」が「赤黄緑橙青紫白」に対応しているというわけ。

音楽を聴きながら色彩を楽しめるなんて、こんな素敵なことはないので本当にうらやましい。

そして、つい最近図書館の新刊コーナーで見かけた本がこれだった。

興味津々で目を通してみたが、科学的な専門用語が多くて正直自分の頭ではわかりづらかった(笑)。

とはいえ、転んでもただでは起きない性質(たち)なので、興味深かった一節を紹介しよう。(103頁)

「大学の講義で音とは何かと学生に聞くと、まず、間違いなく空気の振動という答えが返ってくる。たしかにそう習ったのだと思うが、この答えは決定的に大事なことを見落としている。

音とは空気などの振動を耳を介して脳が感知したものだ。つまり、音とは振動そのものではなくて、振動を感じた脳が作りだした主観的な感覚であり心理現象である。

これは空気の振動という客観的に測定可能な物理現象とはまったく異なる。

たとえば同じ物理現象としての音波を聴いても筆者の感じる音と貴方の感じる音が同じである保証はない。~中略~

音が物理現象ではなく脳の現象であることは、いくら強調してもしきれないほど大事で、これが音階がなぜドレミファソラシの7音なのかを考える原点である」

このことに関連して、つい先日のブログで次のようなことを書いていた。記憶に新しいので覚えている方も多いと思う。

「自分ではいい音だと惚れ込んでいても、他人にとってはそれほどでもないというケースは日本中至るところでの日常茶飯事なのかもしれない。」

まさにピタリと符合しますね(笑)。

つまり一人一人の脳がそれぞれに違うのだから聴こえてくる音も違って当たり前というわけで、オーディオは他人がいくらどうこう言おうと自分さえ気に入った音であればあまり気にする必要はないようですよ(笑)。