少々日が経ってしまいましたが、まだ秋の気配が色濃く残る頃、

前掲、青白禅寺とともに参った大善寺についても載せておくことにしました。

この寺はJR中央本線、勝沼ぶどう郷駅から3kほどにあります。

ぶどうの丘を見ながらの道すがら・・

養老2年(718)行基が夢に現れた葡萄を手にした薬師如来を建立したこと

(また、行基が法薬として葡萄の栽培を伝えたとも)が寺の始まりと伝えます。

ぶどう寺と呼ばれる所以。

本堂の薬師如来の左手には一房の葡萄を載せた姿として復元されています。

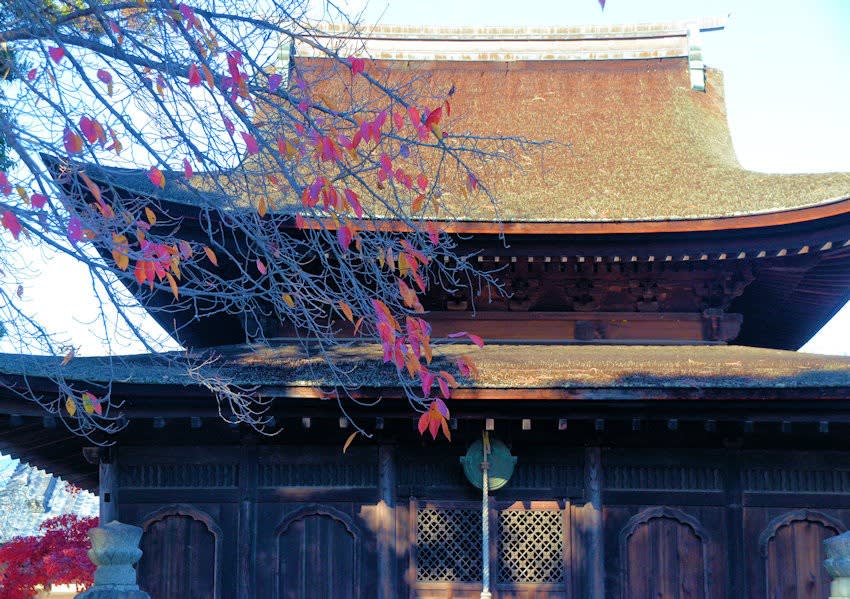

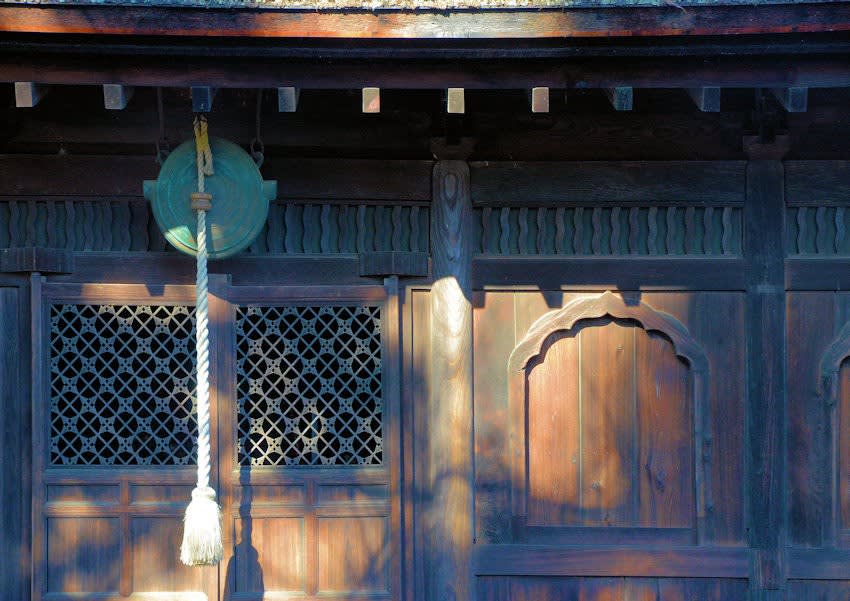

本堂は寄棟造、柿葺き、桁行五間、梁間五間。徳治2年(1306)竣工。

(国宝指定)

内部の厨子内に薬師三尊像(秘仏)、他、十二神将立像、日光菩薩像、

月光菩薩像などが並ぶ。

本堂の前に立つと、厨子前に薬師如来の写真パネル、その前に御前立

の薬師如来(右手に葡萄を持つ)、堂内を巡ればその荘厳さに圧倒される思いです。

山門

山門の仁王

本堂への石段(振り返る)

本堂

本堂の軒

ぶどうの丘

前掲、青白禅寺とともに参った大善寺についても載せておくことにしました。

この寺はJR中央本線、勝沼ぶどう郷駅から3kほどにあります。

ぶどうの丘を見ながらの道すがら・・

養老2年(718)行基が夢に現れた葡萄を手にした薬師如来を建立したこと

(また、行基が法薬として葡萄の栽培を伝えたとも)が寺の始まりと伝えます。

ぶどう寺と呼ばれる所以。

本堂の薬師如来の左手には一房の葡萄を載せた姿として復元されています。

本堂は寄棟造、柿葺き、桁行五間、梁間五間。徳治2年(1306)竣工。

(国宝指定)

内部の厨子内に薬師三尊像(秘仏)、他、十二神将立像、日光菩薩像、

月光菩薩像などが並ぶ。

本堂の前に立つと、厨子前に薬師如来の写真パネル、その前に御前立

の薬師如来(右手に葡萄を持つ)、堂内を巡ればその荘厳さに圧倒される思いです。

山門

山門の仁王

本堂への石段(振り返る)

本堂

本堂の軒

ぶどうの丘