香川県さぬき市多和額東、奥深い杉の樹林を背にした山の斜面に沿った道に

細川家住宅が保存されています。

その道は、昔讃岐で生産された塩を阿波に運ぶ街道でもあったと・・。

18世紀初め(江戸時代前期)のこの地方の典型的な農家の特徴を持つと言われます。

母屋、納屋、便所などの屋敷取りで、母屋は梁行6、1m(三間半)、桁行12.8m(6間)。

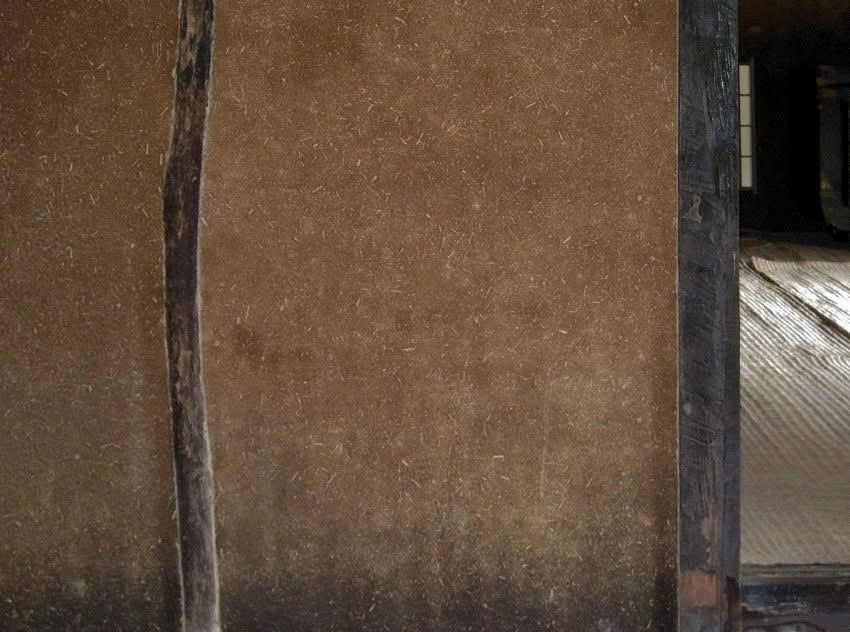

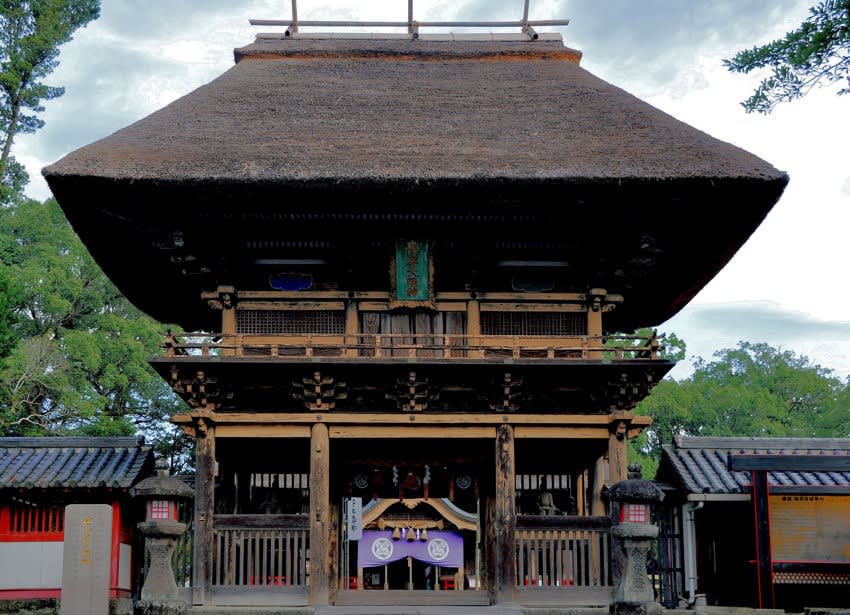

屋根は茅葺(ツクダレ形式:下まで葺きおろした形式)。周囲の壁は柱を塗り込んだ大壁造り。

内部の柱は、すべて栗の曲材を巧みに使ったちょうな仕上げ。

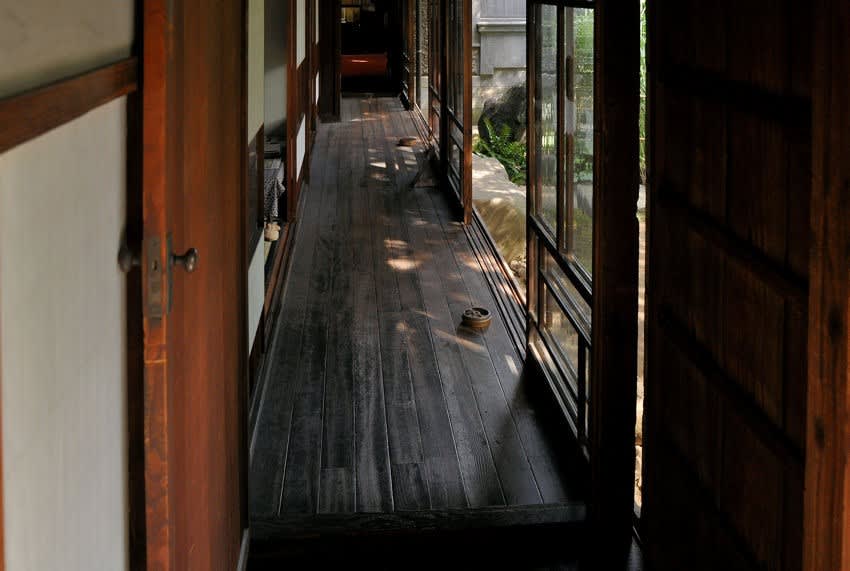

間取りは、土間、土座、座敷の三間取りで、土間にはカマド、大釜、カラウス等が。

土座中央に四国では最古の様式という、いろりが。

座敷は床が竹でその上にゴザが敷かれており、北中央に仏壇があります。

昭和46年国重文に指定。

実はこの住宅、四国八十八ヶ所霊場の結願寺、88番大窪寺へ歩いて1時間少々という

所にあります。私は3度目の結願を前にへんろ道を歩いて、寄りました。

土座のいろりの傍に座ると、何処からか微かな風が森の香りを運んできました。

その風が止むと、あたりは元の土の香りが満ちみちていました。

座敷から、おばあさんが「でっきょんな・・(こちらの言葉で「こんにちは」だと・・)」

って顔を出したような気がしたのでした・・

細川家住宅が保存されています。

その道は、昔讃岐で生産された塩を阿波に運ぶ街道でもあったと・・。

18世紀初め(江戸時代前期)のこの地方の典型的な農家の特徴を持つと言われます。

母屋、納屋、便所などの屋敷取りで、母屋は梁行6、1m(三間半)、桁行12.8m(6間)。

屋根は茅葺(ツクダレ形式:下まで葺きおろした形式)。周囲の壁は柱を塗り込んだ大壁造り。

内部の柱は、すべて栗の曲材を巧みに使ったちょうな仕上げ。

間取りは、土間、土座、座敷の三間取りで、土間にはカマド、大釜、カラウス等が。

土座中央に四国では最古の様式という、いろりが。

座敷は床が竹でその上にゴザが敷かれており、北中央に仏壇があります。

昭和46年国重文に指定。

実はこの住宅、四国八十八ヶ所霊場の結願寺、88番大窪寺へ歩いて1時間少々という

所にあります。私は3度目の結願を前にへんろ道を歩いて、寄りました。

土座のいろりの傍に座ると、何処からか微かな風が森の香りを運んできました。

その風が止むと、あたりは元の土の香りが満ちみちていました。

座敷から、おばあさんが「でっきょんな・・(こちらの言葉で「こんにちは」だと・・)」

って顔を出したような気がしたのでした・・