本堂の右手に、小振りな多宝塔が立ちます。

南北朝時代の延文2年(1357)の再建。本瓦葺、高さ13.4m。

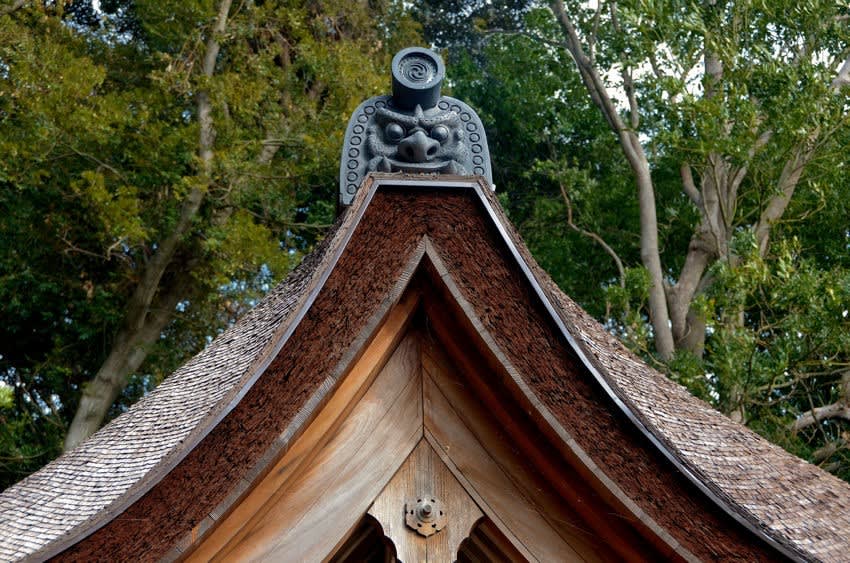

高欄のない縁をめぐらし、中央間板唐戸、脇間連子窓。中備の草花を透彫にした蟇股が美しい。

下重に対して小さな亀腹と細い塔身を持ち、軒の深さを際立たせています。

優美で古色を感じさせる見事な塔だと思わせられます。

この多宝塔という塔の形式、中国には無く日本独自のものなのです。

空海が高野山で大日如来を表す新しい塔を建立したのがその端緒で、その後

小型化、簡略化して今も多く見る多宝塔になったと言われます。

空海の足跡を追うかの如く、奈良からこの紀州にかけて古い多宝塔の多くが現存します。

(国宝指定の6つの多宝塔の4つまで) 高野山金剛三昧院多宝塔、慈眼院多宝塔、

根来寺大塔、そして長保寺。

山腹の徳川家墓所に上る、その途中から多宝塔が俯瞰できます。

相輪の背後に紀州の緑の山里が見えます。もう桜の時期も近いかと・・

徳川家墓所の石段

南北朝時代の延文2年(1357)の再建。本瓦葺、高さ13.4m。

高欄のない縁をめぐらし、中央間板唐戸、脇間連子窓。中備の草花を透彫にした蟇股が美しい。

下重に対して小さな亀腹と細い塔身を持ち、軒の深さを際立たせています。

優美で古色を感じさせる見事な塔だと思わせられます。

この多宝塔という塔の形式、中国には無く日本独自のものなのです。

空海が高野山で大日如来を表す新しい塔を建立したのがその端緒で、その後

小型化、簡略化して今も多く見る多宝塔になったと言われます。

空海の足跡を追うかの如く、奈良からこの紀州にかけて古い多宝塔の多くが現存します。

(国宝指定の6つの多宝塔の4つまで) 高野山金剛三昧院多宝塔、慈眼院多宝塔、

根来寺大塔、そして長保寺。

山腹の徳川家墓所に上る、その途中から多宝塔が俯瞰できます。

相輪の背後に紀州の緑の山里が見えます。もう桜の時期も近いかと・・

徳川家墓所の石段