兵庫県赤穂といえば、云わずと知れたあの忠臣蔵の浅野家の居城があった所。

その赤穂の東部の坂越湾に面した港町が坂越(さこし)。

天然の良港に恵まれ、西廻り航路の廻船業の拠点として古くから発展したと

いいます。坂越の中心街は大道(だいどう)と呼ばれます。

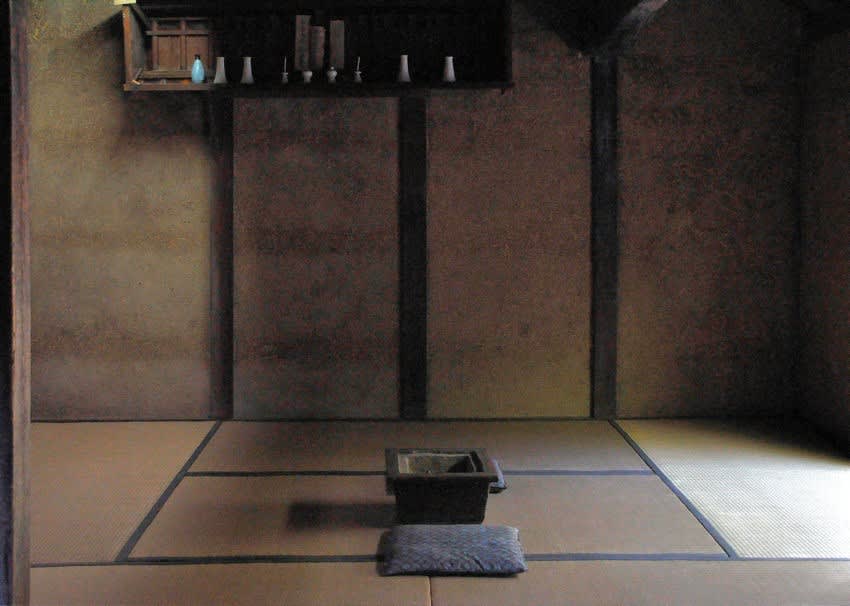

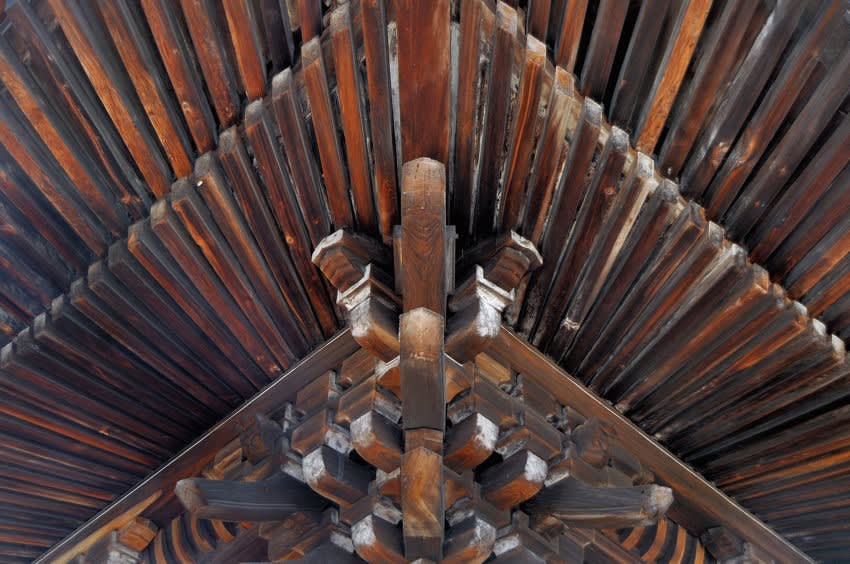

坂越浦会所は、赤穂藩主の茶屋、また村の会所として明治まで使用されてきた

もの。現在の建物は江戸後期(1831)の建築。

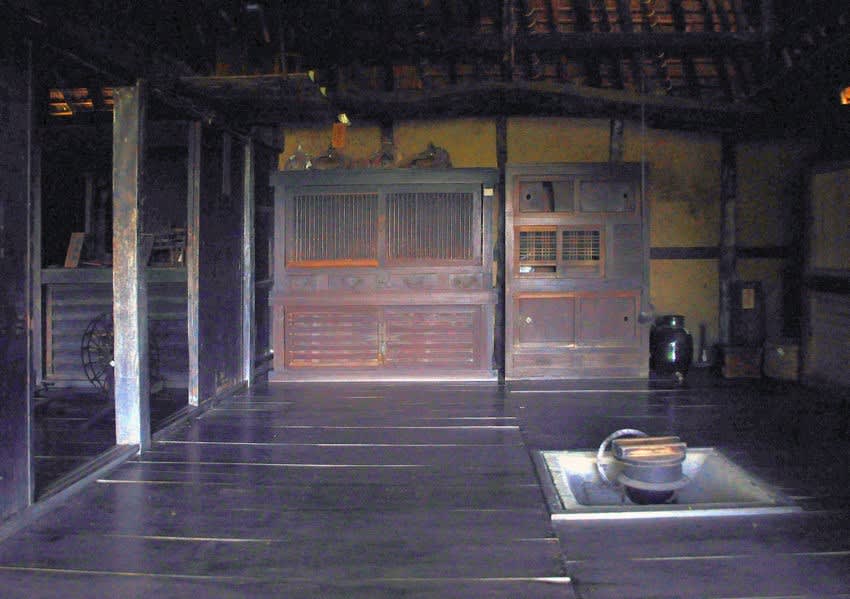

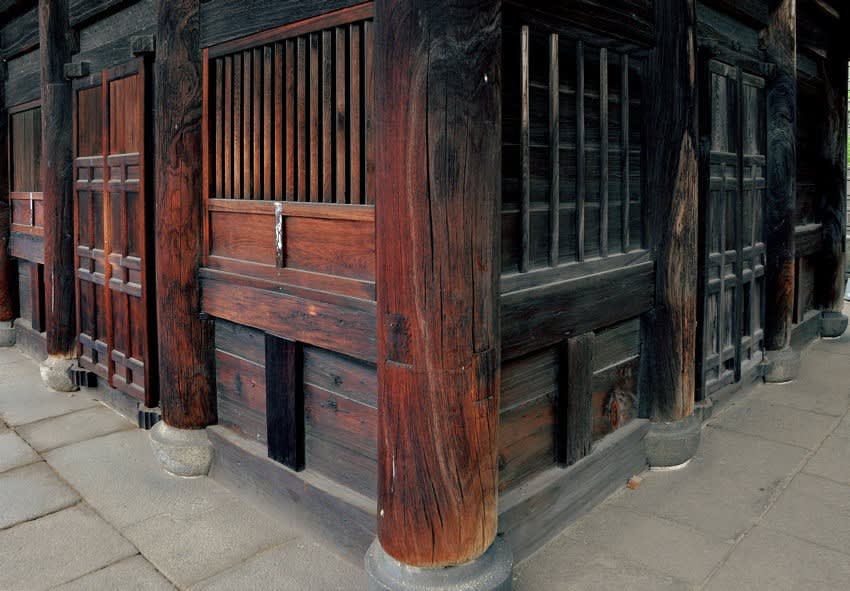

奥藤酒造、今も現役、地酒「忠臣蔵」の醸造元。江戸初期に建てられた酒蔵

が並ぶ。

この大道の街並みは最近整備され、それは見事に蘇った。あまりの清潔さは

生活臭までも消し去ってはいないか・・。それとも、江戸時代の日本の街は

かくも整然と美しかったのであろうか・・と。

その赤穂の東部の坂越湾に面した港町が坂越(さこし)。

天然の良港に恵まれ、西廻り航路の廻船業の拠点として古くから発展したと

いいます。坂越の中心街は大道(だいどう)と呼ばれます。

坂越浦会所は、赤穂藩主の茶屋、また村の会所として明治まで使用されてきた

もの。現在の建物は江戸後期(1831)の建築。

奥藤酒造、今も現役、地酒「忠臣蔵」の醸造元。江戸初期に建てられた酒蔵

が並ぶ。

この大道の街並みは最近整備され、それは見事に蘇った。あまりの清潔さは

生活臭までも消し去ってはいないか・・。それとも、江戸時代の日本の街は

かくも整然と美しかったのであろうか・・と。