カヤックをやる友人から「パックラフト」

なるものを教えてもらった。

「技術の進歩により新しい概念が登場しま

した」とのことだ。

ほえ~~。

こんなの20年前にあったらやりまくり

だったよ~。

今からでも遅くはないけど。

これは、面白そうだ。

いや~、長生きはしてみるもんだ。

いろんなのが発明されるねえ。

私が子どもの頃などは、人が動力を

使わずに空を飛ぶなんてのは考えられ

なかったけど、1970年代からはごく

普通にハンググライダーで人が空を飛ん

でるしなあ。

このパックラフトは、確かにフローター

よりはずっと面白そうだ。

友人曰く「水軍ごっこ」にもよさげな

感じ。ふむ、然り。

これは面白そうだ。

パックラフトで川下りして河原でブッシュ

クラフトというパターンも登場し始めて

いるらしい。

なんとな~く、これから人気爆発しそう

な予感。

ミニマムでマキシマムに楽しむ。

これ、ブックラの神髄のように思える。

野遊び好きな人はいろいろ考えるなぁ、

しかし。

⇒ パックラフト

あくまで個人的なスタンスだが。

汎用刃物であるのがナイフの魅力

ではあるが、何でもかんでも切って

いるナイフで、たとえよく洗ったと

しても食材を切るのは私はためらわれ

る。

また、私は包丁をどんなに鋭利に研ぎ

上げようとも、包丁で「うぶ毛が

剃れる」という試しは全くしない。

体毛を切った刃物で、たとえ洗った

とはいえ食材を切ることには抵抗が

あるからだ。包丁は剃毛用のカミソリ

ではないからだ。

この抵抗感は、物理的な汚れとは別な

こととして捉えている。

ナイフ一丁しかない場合は、レター

オープナーとして普段使っているナイフ

であろうとも使用することが致し方

ない状況はあるかもしれない。その時

にはナイフでやむなく自分が食べる食材

も切るが、通常は私は刃物は使い分けを

している。たとえ野営であろうとも。

たとえば、ノミでカボチャは割らない。

木挽きノコでスイカを切ることも

しない。日本刀でスイカ割はしない。

刀術で真剣日本刀を使って畳表のイグサ

巻きや竹や巻き藁を切るのは、武技

研鑽のためにやむ無くやっている。

日本刀は本来は畳表などを切るもの

ではない。(ここ何十年も巻き藁

は切ってはいない。藁切りは藁を切る

から藁切りであってイグサをいくら

切っても藁切りではない。ハンドルと

タイヤは別物だ)

ハレとケ(ケガレ)というものはある

と私は思う。

これは物理的な汚染とは必ずしも

すべて重ならない。

例えば、日本刀は聖なる物だが、剣戟

の際に日本刀で敵の胴を払って斬り

伏せるとする。

刀はどうなるか。

胴の中の腸、特に大腸には何が詰まっ

ているのか。それを切り裂いてしまう

のだ。

刀は当然物理的には汚物切断により

汚れまくる。

物理的な洗浄は必要だが、そうした

物理的に汚れることで刀がケガレを

得ることは無い。

あくまでも精神的なものでしかない。

外人などは刃物といえば何でも腕の

毛を剃って見せて切れ味がどうのと

いうことを言い出す。

外国人(特に白人)はそれでいいだ

ろう。そういう文化だったのだから。

だが、日本人にあって、食材を切る

包丁でうぶ毛を剃って見せて切れ味

が云々というのは、私個人としては

何か大切な、日本人としての根源に

関わる「ハレとケ」が喪失されている

ように思えるのである。

なので私は剃毛専用のカミソリ以外

の刃物では体毛を剃ってみせて切れ味

を示すようなことはしない。

ゆえに、私はスノーボードや下駄を

改造して刀掛けを作ることはしないが、

ワインセラーや食台を改造して刀装具

置きを作ることはある。

和手拭いで手を拭うことはあるが、

武術師範の記念品の名前入り手拭いで

尻の汗を拭くことは無い。

こうしたことは外国人には解りにくい

事かも知れない。同じ布なのに何故?

と。同じただの木なのに何故?と。

私個人は外国人によるスノボ改造の

刀掛けなどを見たら不快に思う。

履物に刀を掛けるのか、と。

塀を超えるのにも、もしかしたら梯子

代わりに刀に足を掛けるのか?と。

外国人は掛けるだろう。

では、例えば恩賜のダイヤモンドの

指輪でガラス窓も用具にして切るの

か?と。それは私はできない。

私には日本人としての私の身の規矩

がある。

私が「ざまあみろ」とは絶対に口に

しないのもそれに通ずる。

洋式ナイフは汎用刃物であるので、

そこらあたりの線引きと自分自身の

立ち位置のスタンス、視座の定めを

自分に課すのは結構冷厳さが自身に

要求されるように私は思える。

あくまで、私自身についての話です。

どんな日本人であろうと、外国人で

あろうと、他の人の捉え方は知りま

せんし、それについて私が意見する

ことはしません。

炎の野営走の仲間にあげたフォールディング

自作打刃物や知人や親戚からの刃こぼれ

砥石は、使い終わったら念入りに平面出し

の磨り合わせをしてやり、奇麗に6面を

「きょうもありがとう」という気持ちを

こめながら丁寧に洗ってあげて、それから

片づけます。

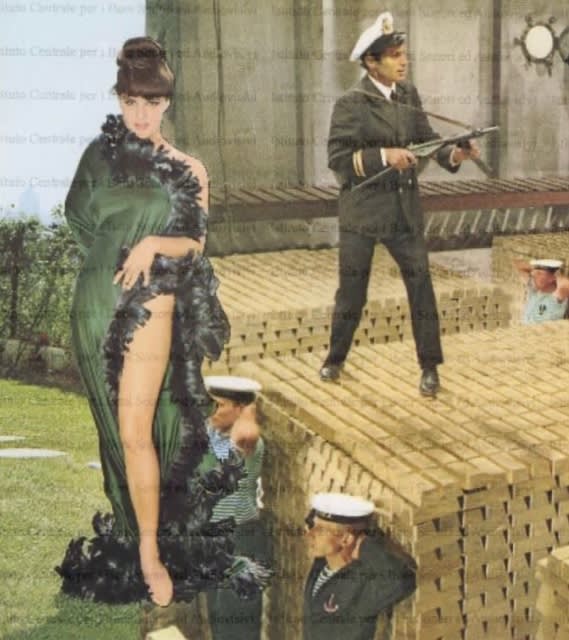

前作『黄金の七人』(1965)に引き続き2本

『ルパン三世』の峰不二子(1971)

子猫は先輩猫に引っ付いて眠る。

起きると遊んでくれと黒猫に飛びつくが、

そのうち黒猫が「目が覚めちまったじゃ

黒猫がトイレに行くとついて行くが、

夜明け直後は日が射していたけど、どう