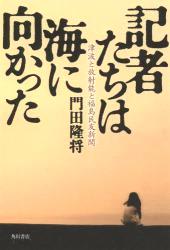

【門田隆将著、角川書店発行】

東日本大震災から3年余。あの時、福島県は激震と津波に加え原発事故にも見舞われた。創刊110年を超える地元紙、福島民友新聞では取材中の若手記者が犠牲となり、新聞を発行できない〝欠号〟の危機にも直面していた。本書は丹念な取材を基に、未曾有の難局に直面した新聞人の姿とその時々の思いを克明に描写している。

巻頭に海を背に男性6人が並ぶカラー写真。民友新聞の相馬・双葉ブロックの記者たちで、震災2日前の送別会のときに撮った。そのうちの1人熊田由貴生(24)は津波の取材中に亡くなる。その直前、軽トラックに向かって「来るな」と合図を送り続け男性の命を救っていた。取材中の他の1人は自分の方へ逃げてきた老人と子どもを救えなかったことに今も自分を責め続けているという。

民友新聞はその日、停電で自家発電機もなかなか動かなかった。朝刊早番(第7版)は結局、災害協定を結ぶ東京の読売新聞で紙面を制作し、印刷は自社の郡山工場で行った。欠号になることなく創刊以来の〝紙齢(しれい)〟をつなぐことができた。その新聞が読者の元に届いたのは「自身が震災の被災者でありながら、それでも新聞配達をおこなった人々が数多くいた」からだ。

熊田記者の遺体は震災から3週間後にようやく見つかった。上司が棺の上に無惨な被災地の大写真が載った震災翌日の朝刊を置きながら「熊ちゃん、こんな風になったんだよ……」と呟いた。民友新聞は最後まで仕事と向き合った熊田記者を忘れないため、2013年「熊田賞」を設けることを決めたという。

第1章「激震」から最終第17章の「傷痕」まで記者をはじめ関係者の生々しい証言が続く。「私はお墓にひなんします。ごめんなさい」。こう遺書を残して、避難生活していた93歳のおばあちゃんが自殺したという話は衝撃的だった。様々な証言を通して、福島の人々が体験した恐怖と不安が改めて直に伝わってきた。