メロディーロードの「琵琶湖就航の歌」を聞いてから堅田に戻り

次の目的地、近江八景の一つ「浮御堂」に向かいました。

臨済宗 大徳寺派 海門山 満月寺

寺伝によれば、平安時代に恵心僧都源信が湖上安全と

衆生済度のために建立したとされています。

山門 (登録文化財)

右手に「客殿」があります。

左には、観音堂(登録文化財)/ 聖観音座像(国重要文化財)

薬師如来像、十一面観音像が安置されています。

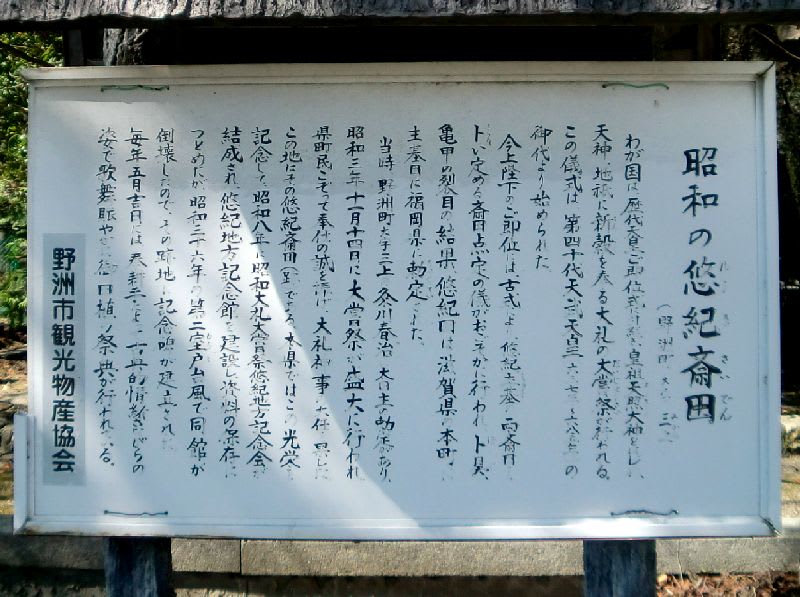

正面には、昭和12年(1937)に再建された「浮御堂」があります。

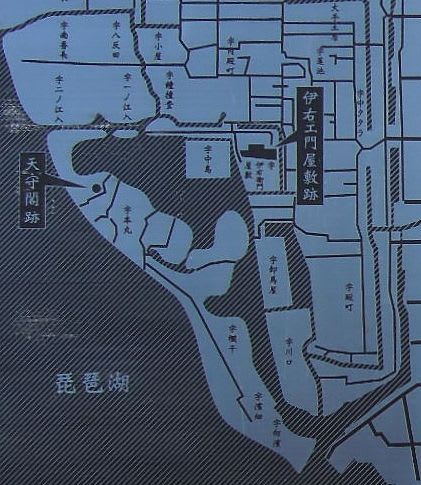

「浮御堂」は、びわ湖の最狭部を東西に渡る琵琶湖大橋の南にある

湖に伸びる橋の先に建つ宝形造の仏殿です。

浮御堂のまわりを歩かれている姿が見えますが

ここは歩くことができるので、私も歩いてきました。

芭蕉の句碑

元禄四年の仲秋名月の翌日、十六夜にお月見の宴をされ詠まれた句。

「鎖(じょう)あけて 月さし入れよ 浮御堂」

浮御堂の古材で建立されたお茶室があると聞いたのですが・・・

写真左に少し見えている所のようなので行ってみます。

茶室 玉鉱亭(ぎょくこうてい)登録文化財

垣根越しで少し見えていますが、茶室は浮御堂の古材で建立されたもので

昭和九年までの浮御堂は、京都御所桜町天皇の御能舞台の御下賜を仰いで

建立されていたそうです。

この方向からの写真は少ないのではないでしょうか?

次の目的地、近江八景の一つ「浮御堂」に向かいました。

臨済宗 大徳寺派 海門山 満月寺

寺伝によれば、平安時代に恵心僧都源信が湖上安全と

衆生済度のために建立したとされています。

山門 (登録文化財)

右手に「客殿」があります。

左には、観音堂(登録文化財)/ 聖観音座像(国重要文化財)

薬師如来像、十一面観音像が安置されています。

正面には、昭和12年(1937)に再建された「浮御堂」があります。

「浮御堂」は、びわ湖の最狭部を東西に渡る琵琶湖大橋の南にある

湖に伸びる橋の先に建つ宝形造の仏殿です。

浮御堂のまわりを歩かれている姿が見えますが

ここは歩くことができるので、私も歩いてきました。

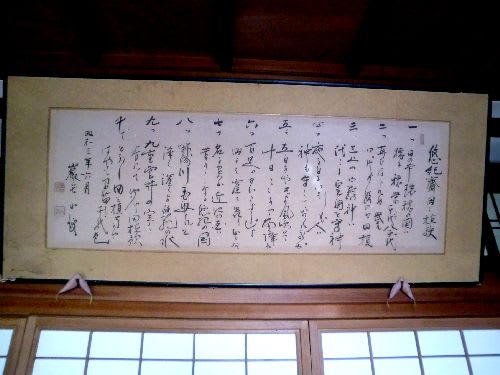

芭蕉の句碑

元禄四年の仲秋名月の翌日、十六夜にお月見の宴をされ詠まれた句。

「鎖(じょう)あけて 月さし入れよ 浮御堂」

浮御堂の古材で建立されたお茶室があると聞いたのですが・・・

写真左に少し見えている所のようなので行ってみます。

茶室 玉鉱亭(ぎょくこうてい)登録文化財

垣根越しで少し見えていますが、茶室は浮御堂の古材で建立されたもので

昭和九年までの浮御堂は、京都御所桜町天皇の御能舞台の御下賜を仰いで

建立されていたそうです。

この方向からの写真は少ないのではないでしょうか?

ずいき祭の準備は、5日前から始まります。

ずいき祭の準備は、5日前から始まります。