「しるべ石に挟まれた4体のお地蔵さまと、道標」 のあと

民家の五葉松(高槻市指定保護樹木)を見て、高槻まちかど遺産へ・・・

※五葉松の葉は3~6cmと短かく、側面は白く5本ずつ束になっています。

高槻 まちかど遺産

高槻市では平成24年度から、生活に密着したまちかどの文化財や歴史などを市民から公募し「高槻 まちかど遺産」として選定、市内の111箇所に説明板があります。

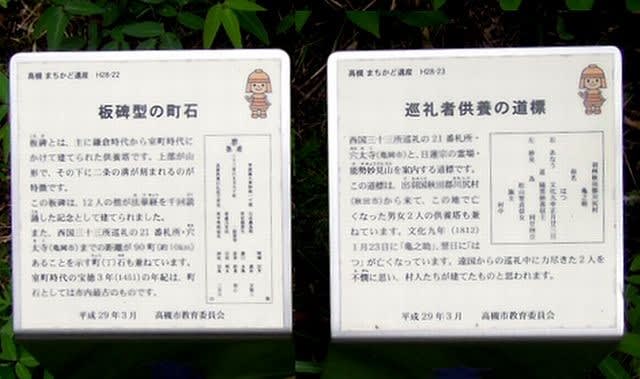

高槻 まちかど遺産の「板碑型の町石と巡礼者供養の道標」

まちかど遺産 NO.22「板碑型の町石(いたびがたのちょうせき)」

板碑とは、主に鎌倉時代から室町時代にかけて建てられた供養塔です。

上部が山形で、その下に二条の溝が刻まれるのが特徴です。

この板碑は、12人の僧が法華経を千回読経したことを記念して建てられました。

また、西国三十三所の第21番札所である穴太寺(亀岡市)を案内する町石も兼ねており、寺までの距離が90町(約10km)あることを示しています。

室町時代の宝徳3年(1451)の年紀は町石としては市内最古のものです。

平成29年3月 高槻市教育委員会

まちかど遺産 NO.23「巡礼者供養の道標」

西国三十三所巡礼の21番札所の穴太寺(京都府亀岡市)と、日蓮宗の霊場・能勢妙見山(能勢町・兵庫県川西市)を案内する道標です。

この道標は、出羽国秋田郡川尻村(秋田市)から来て、この地で亡くなった男女2人の供養塔も兼ねています。

文化9年(1812)1月23日に亡くなった「亀之助」、翌日に「はつ」が亡くなっています。遠国からの巡礼中に力尽きた2人を不憫に思い村人たちが建てたものと思われます。 平成29年3月 高槻市教育委員会

近畿各地の観音霊場を巡る西国三十三所巡礼は、奈良時代に長谷寺の徳道上人が創始し、平安時代中期の花山法皇が中興したと伝える霊場巡りです。

民家の五葉松(高槻市指定保護樹木)を見て、高槻まちかど遺産へ・・・

※五葉松の葉は3~6cmと短かく、側面は白く5本ずつ束になっています。

高槻 まちかど遺産

高槻市では平成24年度から、生活に密着したまちかどの文化財や歴史などを市民から公募し「高槻 まちかど遺産」として選定、市内の111箇所に説明板があります。

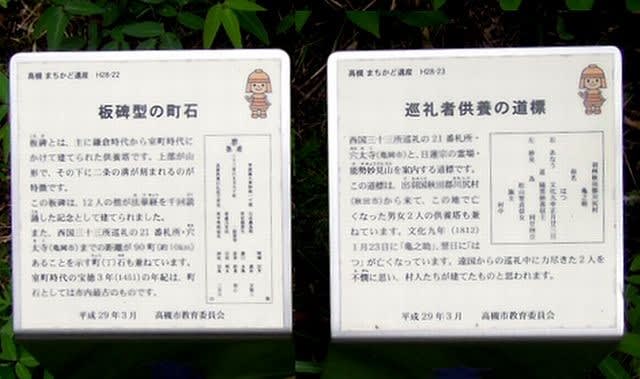

高槻 まちかど遺産の「板碑型の町石と巡礼者供養の道標」

まちかど遺産 NO.22「板碑型の町石(いたびがたのちょうせき)」

板碑とは、主に鎌倉時代から室町時代にかけて建てられた供養塔です。

上部が山形で、その下に二条の溝が刻まれるのが特徴です。

この板碑は、12人の僧が法華経を千回読経したことを記念して建てられました。

また、西国三十三所の第21番札所である穴太寺(亀岡市)を案内する町石も兼ねており、寺までの距離が90町(約10km)あることを示しています。

室町時代の宝徳3年(1451)の年紀は町石としては市内最古のものです。

平成29年3月 高槻市教育委員会

まちかど遺産 NO.23「巡礼者供養の道標」

西国三十三所巡礼の21番札所の穴太寺(京都府亀岡市)と、日蓮宗の霊場・能勢妙見山(能勢町・兵庫県川西市)を案内する道標です。

この道標は、出羽国秋田郡川尻村(秋田市)から来て、この地で亡くなった男女2人の供養塔も兼ねています。

文化9年(1812)1月23日に亡くなった「亀之助」、翌日に「はつ」が亡くなっています。遠国からの巡礼中に力尽きた2人を不憫に思い村人たちが建てたものと思われます。 平成29年3月 高槻市教育委員会

近畿各地の観音霊場を巡る西国三十三所巡礼は、奈良時代に長谷寺の徳道上人が創始し、平安時代中期の花山法皇が中興したと伝える霊場巡りです。