安土文芸の郷の歴史講座「信長公ゆかりの地で学ぶ」の第一回講座が、10月13日午後1時半から文芸セミナリヨホールで開かれた。(10月13日のみ「安土城信長天主の館」見学付)。

オープニング:パイプオルガン演奏(天正渡歌少年使節の持ちかえりし音楽)

曲目♪ジョスカッション・デ・プレ<千々の悲しみ>♪ 文芸セミナリヨ専属オルガニスト 城 奈緒美

講師に安土城跡発掘調査の陣頭指揮をとった元県安土城郭調査研究所長・近藤滋氏を招き

「信長公は、何故安土城だったのか?」をテーマに講演。

1.はじめに

①安土築城以前・・・信長年譜 弘治元年(1555)から天正3年(1575)

那古野~清州~小牧~岐阜~安土

②信長公の目指したもの → 新たな拠点城郭の形成

- 領国一円支配と武士集住 → 先制的権力の構築

- 物流の拠点支配と商工業者の支配 → 経済基盤の確立(津島・熱田・加納)

- 新たな城下町の形成

2.歴史地理的に見た近江 → 人と物・文化が行きかう琵琶湖

①交通の要衝

- 畿内・北陸・若狭・山陰の十字路

②肥沃な土地と高い生産性

- 江戸初期(寛永年間)で常陸に次ぐ石高

③豊かな文化と諸技術の蓄積

- 天台の地 中世社寺建設の宝庫 石積みや石垣(観音寺・岡山・瓶割・宇佐山)

④五箇商人と四本商人

- 日本海交易と山越え商人

近江国商業関係図

近江国商業関係図

3.京への最前線 琵琶湖

①城と湖上ネットワークの形成

- 坂本(京~逢坂越え)、新庄・大溝(若狭・九里半越え)、長浜(北陸・敦賀越え)

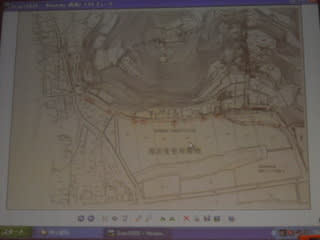

信長・秀吉の近江における主要城郭配置図

信長・秀吉の近江における主要城郭配置図

②堅田衆の掌握と湖上権の支配

- 山城から水城 坂本(元亀2年 1571)、長浜(天正元年 1573)、新庄・大溝(天正2年 1574.1576)

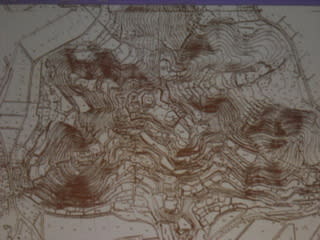

上平寺城古図(京極氏)

上平寺城古図(京極氏)

一乗谷概略図(朝倉氏)

一乗谷概略図(朝倉氏) 一乗谷朝倉氏遺跡 全体図

一乗谷朝倉氏遺跡 全体図

4.安土築城と琵琶湖

①天然の要害、安土山 → 扇の要

昭和25年の安土城跡(戦後西の湖と伊庭内湖の一部を残して干拓された)

昭和25年の安土城跡(戦後西の湖と伊庭内湖の一部を残して干拓された)

まさに、天然の要害、安土山 → 扇の要

まさに、天然の要害、安土山 → 扇の要

②水陸交通の結節点、常楽寺港

左上・・・常楽寺港、観音寺城・士官屋敷・中山道略図

左上・・・常楽寺港、観音寺城・士官屋敷・中山道略図

③大津・草津・堺はすでに直轄化

5.まとめ

- 永楽11年(1568)観音寺城後略

- 元亀元年 (1570)常楽寺逗留・相撲興業

- 元亀2年 (1571)常楽寺逗留

- その後天正年間に2回上陸・通過

- 天正4年(1576)築城着手 → 背面の脅威の激減と全面の掌握(石山本願寺等以外)

続いての第二部では、

「安土城の過去、現在、未来」をテーマに石橋正嗣氏(安土図書館事務長)、仲川靖氏(県教委文化財保護課主幹)松下浩氏(同副主幹)の三人をパネラーにパネルディスカッションする。近藤氏はコーディネーター。

パネラーは、安土城跡の発掘調査に直接携わったり、研究者としても知られ、安土城に最も身近な立場でその実態を知る人々。ディスカッションでは発掘調査の秘話など自由に安土城や信長に対する見識を披露してもらう放談とし、会場からの質疑応答の場も設ける。

安土城跡の発掘調査・秘話など自由に安土城や信長に対する見識を披露してもらう放談

県道2号線は、外堀と内掘の間を

県道2号線は、外堀と内掘の間を

第二回講座は十一月十日。瓦研究でも知られる近藤氏を講師に第一部「瓦から学ぶ安土城」、第二部「近藤先生と瓦見学」を行う。定員三十人程度。講座参加料三百円参加申し込みと問い合わせは、文芸セミナリヨ(0748-46-6507)へ。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました