東野館は東野山城の西麓、法照寺・八幡神社の南西側付近にあったと云われる。 ちょうどこの辺りから東野山城への登山道もある。 館の遺構はないが、法照寺には東野豊前守の墓が残されている。

歴史

東野氏の居館と云われる。

東野の読みは「とうの」あるいは「ひがしの」ではっきりとしないが、東野山城に合わせてここでは「とうの」とする。(旧東浅井郡浅井町にも東野館があり、こちらは「ひがしの」と)

東野氏は常陸国佐竹氏の一族佐竹行重が伊香郡東野村に封ぜられて、東野豊前守と称したことに始まるという。また一説に東野周防守行一が祖ともいう。

東野氏は浅井氏に従い、滅亡後はその一族が山内一豊に召し出されて土佐へと移った

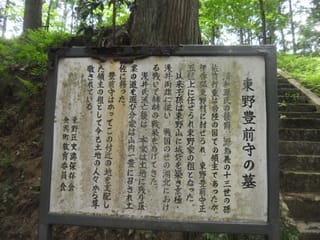

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓 東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

八幡神社

八幡神社

八幡神社

八幡神社

法照寺

法照寺 法照寺

法照寺

近江は鎌倉時代より代々佐々木氏が守護職を世襲し、室町時代には佐々木氏信を祖とする京極氏が北近江を、佐々木泰綱を祖とする六角氏が南近江を守護として治めていた。1467年に応仁の乱が始まると、京極持清と六角高頼はそれぞれ東軍と西軍に分かれて互いに争うようになる。この時東野氏は京極氏の配下として、他の北近江の小領主と供に出陣した。東野氏は東野の東方東野山に居城を築き本拠地とした。

行重の嫡男・周防守行信は、京極氏から余呉庄の地頭に任じられる。1510年、行信は鳥居本での京極高清と六角氏綱の戦いにおいて、磯野員吉・井口宮内らとともに京極方として出陣し戦功を挙げる。その後も京極氏に従い転戦するが、一族から多くの戦死者を出すことになる。

京極家の実権が浅井亮政に握られると、浅井氏に仕えるようになる。三代目浅井長政が織田信長に敗北する寸前まで浅井を支えたが、1573年に浅井氏が滅亡した後には、東野に戻り閉居した。 『東浅井郡史』によると、東野左馬助政行、千田采女正・西山旦右衛門らは防戦し、浅井久政の自害を助けている。

東野山にあった居城は、1583年の賤ヶ岳の戦いの際に堀秀政が砦として再構築し、実戦で使用された。現存する遺構も、その当時のものと考えられている。

行信の長男、左京進秀行は武士をあきらめ、曲直瀬道三に医学を学び余呉中之郷で医業を始める。秀行の長男左京進行是は、一旦は丹羽氏に仕え千二百石を与えられるが、後に浪人すると中之郷に帰り医業を継いだ。

秀行の次男左馬助行信は、1585年近江国長浜城主となった山内一豊に召抱えられ、三百石を得て再び武士となる。小田原征伐、関ヶ原の戦いに出陣し功をなす。関ヶ原の戦いの後、徳川家康から土佐国一国を与えられた一豊に従い、土佐に移る。そのため、土佐東野と近江東野と、系譜が別れる事になる。行信は七千石を与えられ、伊予守を名乗る。山内氏の重臣のひとりとなり、明治に至るまで代々高知城主の家臣として仕えた。行信の子、幸政は千四百石を与えられ、江戸城や丹波篠山城の普請に関わった。大坂冬の陣には中備えの大将として従軍し功をあげた

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

東郭の西側堀切・土橋

東郭の西側堀切・土橋 東郭の虎口

東郭の虎口 東主郭の土塁

東主郭の土塁 羽柴方から見た賎ヶ岳古戦場鳥瞰復元図

羽柴方から見た賎ヶ岳古戦場鳥瞰復元図

神社の鳥居そばに説明板

神社の鳥居そばに説明板

神社の背後が砦。神社の西へ獣害フェンスの扉から遊歩道(城道)を登る

神社の背後が砦。神社の西へ獣害フェンスの扉から遊歩道(城道)を登る

秀吉が賤ケ岳合戦の戦い方を指示した文書

秀吉が賤ケ岳合戦の戦い方を指示した文書

砦に入る前に、事前説明

砦に入る前に、事前説明

横堀(塹兵壕)

横堀(塹兵壕) 塹壕堀に銃座

塹壕堀に銃座

参加者の見学記念撮影

参加者の見学記念撮影

虎口

虎口