メタボドミノ 過度の脂肪疾病誘発

都道府県別での平均寿命が長年全国一だったはずの沖縄。ところが、9年前に男性の寿命が4位から26位に転落してからは浮上の兆しがない。女性は1位を保っているが、2位の島根県に追い上げられ、「健康長寿の沖縄」というイメ-ジが揺らいでいる。背景には、肥満の増加がある。米国の食文化の影響を受け、30年近くも脂肪摂取量が基準値を大幅に上回り、中高年に心筋梗塞や脳卒中での突然死、糖尿病で亡くなる人たちが増えた。沖縄県の肥満率は20~69歳の男性で約5割、40~69歳の女性で4割でともに全国1位。しかし北海道も男性の肥満率は全国4位と高く、人ごとではない。

都道府県別での平均寿命が長年全国一だったはずの沖縄。ところが、9年前に男性の寿命が4位から26位に転落してからは浮上の兆しがない。女性は1位を保っているが、2位の島根県に追い上げられ、「健康長寿の沖縄」というイメ-ジが揺らいでいる。背景には、肥満の増加がある。米国の食文化の影響を受け、30年近くも脂肪摂取量が基準値を大幅に上回り、中高年に心筋梗塞や脳卒中での突然死、糖尿病で亡くなる人たちが増えた。沖縄県の肥満率は20~69歳の男性で約5割、40~69歳の女性で4割でともに全国1位。しかし北海道も男性の肥満率は全国4位と高く、人ごとではない。

失明の危険性も

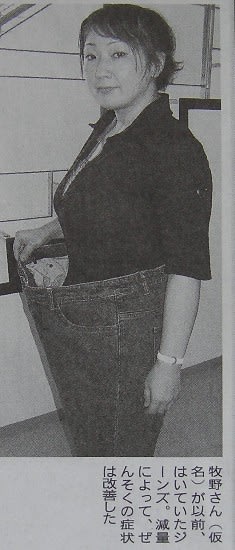

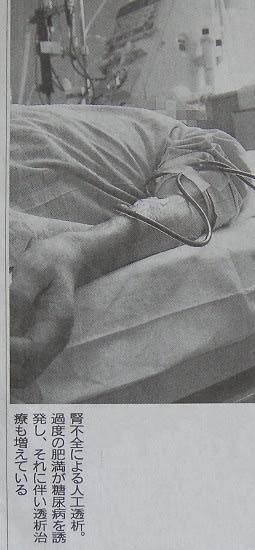

「メタポリックドミノ」(メタボドミノ)という概念が広がっている。肥満がドミノ倒しのように次々と疾病をもたらすためだ。脂肪細胞は万一に備えて余分なエネルギ-を蓄える一方、「アディポネクチン」という善玉物質を血液中に分泌。血管を修復したり血管の詰まりを防いだりしている。ところが内臓脂肪が肥大化すると、善玉物質の製造は妨げられ、逆に高血圧や高血糖を引き起こす悪玉物質が合成されて動脈硬化が加速する。肥満と高血圧、高血糖、高中性脂肪症という四つの危険因子のうち、値が高いものが三つあると、心筋梗塞など冠動脈疾患の発症率が30倍にも跳ね上がるというデ-タがある。過度な脂肪の蓄積は、インスリンの作用を防げ、糖尿病も誘発する。目が見えづらくなるなど自覚症状が出てからの治療では腎症による人工透析や失明に進む危険度が格段に増す。

診察は作戦会議

体重85㌔の後志管内岩内町の会社員の男性(35)が、札幌市厚別区の肥満治療専門外来「さっぽろ北西クリニック」を受診したのは昨年10月。肥満傾向を示す体格指数(BMI)が32と高く、会社の健康診断で尿にタンパク質と糖が出ていた。血糖値の高さの指標であるHbA1c(ヘモグロビンエ-ワンシ-)の値も正常範囲を超えていた。父親が腎臓病のネフロ-ゼにかかっていて、食生活にも、肥満にも気をつけなければと頭では分かっていたが、不規則な勤務や外食が多く、思えようにはいかなかった。主治医の高島英典院長は、男性から日ごろの暮らしぶりを聞くことから始めた。高島院長は「診察は患者さんとの、いわば作戦会議の場です」という。以来10カ月。男性の体重は80㌔を切った。「ポイントを押さえた治療のおかげで続けられた」と、男性が振り返る方法とはどんなものだったのか-。発信2009